「この週末はエルデンリング・ナイトレインで遊ぶ」

このゲームはバイオハザード4に於けるマーセナリーズみたい立ち位置に近いかもしれない(個人の感想)。

ゲーム制作者が個人的に作り楽しんでいた世界がそのままゲームとなったような感じ。

因みに、バイオハザード4のマーセナリーズとはコンボを繋ぎ高得点を競うゲームのおまけです。

通常ゾンビーとはダッシュで逃げるものですがマーセナリーズの場合はこちらからゾンビーの集団に向かって走って行き、攻撃して怯んだところをキックでふっ飛ばし得点を稼ぐ。

このナイトレインも島の中には幾多のボスが点在しており、それらの中ボスを時間内に見つけ倒しレベルを上げて夜の王に挑む。

夜の街の王に戦いを挑むお話とは新宿決戦のような感じでもありますが、レベル1の初心者が新宿の街に繰り出しても終始迷子となるような感じで地図を読めない私もチンプンカンプン。

1ゲームの道中も長くて結構な長丁場でしんどい。

ゲームも毎回レベル1からスタートするので攻略の戦術も必要で、野良3人集まってもそのような意思疎通は出来ないので、結局、先輩のような人の後ろを走る。

そして、終始皆ダッシュで走り回っているのですがゲームの詳細を調べようとよそ見でもすれば、すぐにゲームの世界で置いてけぼりの迷子となる。

現在公開可能な情報は、教会に行けばエスト瓶を増やせる。

夜や雨がやって来ると反対方向に猛ダッシュで逃げる。

第一の夜の王「三首の獣(グラディウス)」は1回しか討伐していませんが、レベル11で倒せた。

レベル11まで上げようと思うと、それなりに効率的にたくさんのボスを狩らないといけないので、なかなかしんどい。

攻撃しても怯まない強敵とは遠くから弓でチクチクと弓チク攻撃するのが安定ですが、夜の王を倒した時は弓をゲットしていなくて絶対に死なないような回避と、死んだ人の救助に徹する。

そうなのだ、役割分担も必要でこのゲームは死んだ仲間は剣や弓でバチバチとダメージを与えて復活させるゲームでもあり、ブラッドボーンの禁忌「死体撃ち」もこの世界では唯一仲間を復活させる方法だ。

夜の王とはチーム一体として団結して挑まないと難しい強敵である。

エルデンリング・ナイトレインの発売日は私のフォローしている海外のエルデンPSチャットのグループも大騒ぎであった。

いつも英語で「PVP(1対1の対戦)やろうぜ」みたいなチャットも騒がしい。

私もナイトレインは予約していましたが発送されたのは発売日の翌日でその波には乗れない。

そして、予約者全員に貰えるらしい雨のポーズの予約特典もついていない。

チャットは就寝中もピコピコと音を立ててうるさいので、私はiPadの電源をOFFにする。

すると携帯からもピコンピコンと通知音が鳴り響き、携帯の電源もOFFにする。

しかし、まだピコピコと通知音が寝室に鳴り響くもので、私はタブレットを見つけ電源をOFFにする。

これで全ての電子機器の電源を切り安らかな眠りに入れるものかと思ったのですが、その見る夢とはPSの設定画面から通知音を消す夢だ。

夢の中でも設定をいじるのはしんどい。

そして、朝起きて実際に正夢で通知音を操作できないかと調べるがそのような方法はないようで、そして、その日からエルデンリングのチャットもシーンと静かだ。

*デスクトップ画面用の画像です。

「ビギナーズラックを整理する」

あ~今日は雨。

マイ室内データによると空気の入れ替わりの変換点は近づいているようで、あと数日もすれば私の中の季節の分岐点は越えるような予感。

水は外気の温度を吸収するもので、雨もたくさん降れば大地の隅々まで温度を平準化するのかもしれない。

このような温度も気にならない雨の天気ではありますが、私の中では季節の変わり目はすぐそこまで来ているようだ。

昨晩、本棚の隙間に積み上がった本の一部が崩れる。

数センチの本棚の隙間に積み上がる本とはとてもアンバランスな状態であり、それは少しでも棚収納を有効活用させる知恵でもある。

本棚の2層がなくなれば、もっとキレイに片付く本棚かなと思うもので次の整頓目標は本棚の前に置かれたモノたち。

単行本や文庫本を1列で並べる棚とは背表紙もキレイに揃って憧れでもある。

本の容量を減らさずに本棚をキレイに収納させる方法はないのでしょうか。

崩れたものたちは先日後ろにある本を取リ出す為に動かしたものたちだ。

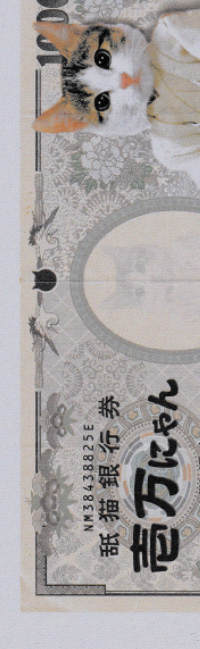

そして、崩れて床に散らばったものたちを片付けていると床にヒラリと舞い落ちる壱万にゃんのお札を見つける。

何?これ?舐猫銀行券・壱万にゃん???

棚からぼた餅とはよく言ったもので、棚から落ちるお金とは猫のお札でも何だかうれしい。

さて、このような1万にゃんはどこでゲットしたのでしょうか?

ガチャガチャと回してゲットしたような気もするもので、ヒラリと床に舞い落ちる壱万にゃんなシチュエーションとはなかなか存在しない行幸でもある。

福沢又吉殿の肖像画である1万にゃん札はどの位の価値があるのか?とあいつに聞くと、1万にゃんの交換レートは1万円らしくATMにも使えると言っています。ww

バンザーイ・バンザーイ素晴らしいにゃん!!オレの壱万にゃんを買い取って下さいまし。ワクワク

ということで、

ラッキーはラッキーでも、先日のビギナーズラックが起こる要因の関係性を整理してみた。

注意:言葉遊びです!

ビギナーズラックに注目すると、そこには「経験者」と「初心者」という一つの境界線が見えてくる。

また、異なる視線で線引きをすると「運」と「ビギナーズラックは存在しない」という考えもある。

「ビギナーズラックは存在しない」には確証バイアスという心理現象が存在するようで、これは運の存在自体を否定している。

果たして、運は存在するのか否か?私には答えることは出来ませんが、自分に置き換えてみると確かにビギナーズラック的な記憶はいくつかある。

賭け事では、初めて競馬場に行った時に何回も馬券を当てて黒字となったこと。

馬券の買い方も何も知らない私が競馬新聞を片手に文字並びの語呂などから適当に買った数字が当たるアレ。

ここは社会主義国なのかと思うぐらいのデッカイ巨大な建物に圧倒されながら、走る馬に熱狂する群衆の歓声に圧倒されてビギナーズラックを当てるもので、友人やまわりの知らないおっさんたちにも当たって申し訳ない気持ちになる。

しかし、2回目以降の競馬場では全くかすりもしないもので、秒で飽きる

それ以来馬券は買っていない。

初心者がハマるにはビギナーズラック+2度目以降の成功体験や報酬が必要かもしれないもので、いずれにしても、ビギナーズラックとは単なる「運」でもあり、そのようなものは存在しないと言う人もあるので書きにくいのですが、経験者とは時になぜか初心者に負けてしまうものでもある。

まず、経験者とは豊富な経験やデータ、分析力もありスタイルも完成した人であるとも言える。

様々の方法論を駆使し、このような時はこうするとか複雑な物事の解決方法を持っていると思う。

複雑さであるということは、参入障壁があり素人が幾多の壁を乗り越え、やっと参加できるようなシステムでもある。

これは経験者が持つ複雑性にあるのではなかろうかと思うもので、経験を積めば積むほどに情報は積み上がり複雑になり、複雑性とは守る技術であるように思う。

一方で初心者は何も経験がない。

これは簡単に教えられた基本に忠実に行うことで不可能や可能などの経験値もなく先入観もない。

あれこれと試行錯誤しながら良い道を選んで修正するもので、勝って当たり前のようなプレッシャーもない。

これは学び初めの初心者の優位性の一つでもあるように思う。

先程の経験者の複雑性と比べてシンプルであること意味するもので、参入障壁もなければ自由闊達に多くの初心者が参加するとなれば、それは経験者よりも数の上でも優位になるかもしれない。

そして、ビギナーズラックを発動させない初心者もたくさんいると思う。

先日、イメージはシンプルにとの考えを持ったものではありますが入口がシンプルであることが勝利のポイントなのかもしれない。

シンプルであることを攻めの姿勢であるとも言える。

経験者ー複雑にー守る

初心者ー簡単にー攻める

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「私の得意技は箱を作ること」

この交換日記のプロフィール欄に得意技をカキカキと書き込む。

ただし、そのような得意技も急に「作ってみろ」と言われても緊張して失敗してしまうかもしれない程度の得意技。

よく「絵を描くのが得意です(ドヤッ)」と自信満々に話したならば「何か描いてみて」という話にもなるもので、急に何を描けば良いのかと迷ってしまうものだ。

似顔絵はほうれい線やシワまでしっかりと描くと事件となり、ゆるい絵をカキカキと描くと「ふ~ん」と気まずい雰囲気になる。

絵とは筆記具と紙さえあれば描けるもので、絵心がある人も多い中で迂闊に「絵を描くことが得意技です」とは控えた方が良いかもしれない。

そこで、得意技の箱作りだ。

「私は箱を作るのが得意です」と神秘性もあって面白い。

ほとんどの人は箱作りの経験もないので特に話も広がらず・・・寡黙な時間も流れ、「箱を作って」と言われても「材料を用意しないと、残念だけれども作ることは出来ないね☆」と醸し出せる。

あ~完璧な箱作りの得意技。

そもそも、得意技とは他人から評価や資格、仕事などのプロフェッショナル感がないと主張してはいけないものでありましょうか?

得意技とは自己申告でも良いと思う。

真っ平らな板ダンボールから「ちょちょいのちょい」と折り線を入れて組み上げる立体の箱。

「ちょちょいのちょい」も変な言葉でもありますが、少しばかりのちょっとした力学により平面のダンボール板が立体物な箱に変化することは魔法みたいでもある。

折り紙とて、そのような不思議もありますが、折り紙は折れない。

私の中の折り紙とは切り貼りの材料である。

オレがオれるのは箱だけと、何かの役に立つのかと考えても何の役にも立たない謎スキルでもある。

しかし、今回は折り紙収納の箱を作りて役立った。

このようなピッタリに収納できる箱とは家には存在しないもので、自作しないと専用ケースは作れないものだ。

もし仮にRPGや物語の主人公の唯一の得意技が箱を作ることであれば、敵を箱に封印する最強魔法かもしれない。

どのような強敵であれ、戦闘するよりも動き封じて箱詰めにすることが世界のピンフでもある。

ということで、昨日、私は折り紙を入れる箱を作った。

使用中の折り紙たちとはドサリっと本棚に積み置かれて見栄えが悪い。

本棚の整頓には先ずは積み上がったものたちを整理する必要があるように思うもので、本以外から整頓する。

積まれた折り紙たちとは大まかな容積を計測し、底面となる部分に記しを入れ、縦横、マチ、のりしろと線を引いて、カッターやハサミで切り出して、組み立てれば完成だ。

20×13×16センチの50サイズ内に収まる小さくてかわいい箱。

さっそく、外に出ている折り紙たちをキレイに詰める。

無地の箱でもあるもので、箱詰めすると中身を忘れてしまうのでマジックで内容物を書ける。

ということで、箱である。

箱な意味を持つ漢字を調べたら、「箱」「函」「筥」「匣」「筺」「箪」「笥」・・・とたくさんの漢字を見つける。

日常的に使う「はこ」とは「箱」と「函」ぐらいかもしれませんが、私達のご先祖様たちはそれだけ箱好きであったのかもしれない。

確かに、箱にキレイに収納できた時には幸せな清々しい気分になる。

「箱」とは木竹紙などで作られた方形の器のこと

「函」は関数の箱でもあり、蓋のある箱のことを言う

「筥」(はこ・キョ)は丸い筒状の箱のことで

「匣」は小さな箱

「筺」はパソコン筐体(きょうたい)な箱であり

「箪・はこ」「笥・はこ」は箪笥(たんす)な箱のことである。

ハコガマエという専用の辺の「はこ」が存在しているのに、ハコには様々な箱があって面白い。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「箱を作る得意技は十八番(おはこ)のこと」

昨晩は大雨が降る。

豪雨と言い換えた方が良いような大雨で、雨レーダーを見ると赤い小さな離島のような雲が局所的に大雨を降らしていた。

まさにピンポイントな大雨。

昨日はとても暑かったので窓は全開にしていましたが、雨は横殴りとなり室内にも入ってくる勢いなのでバタンバタンと窓を閉めて部屋は完全な箱となる。

ある意味「箱を作る得意技」とは「十八番(おはこ)」のことだ。

なので、我が「箱を作るのが得意(十八番)です」と言ってもおかしくはないもので、なぜ?得意技のことを「おはこ」と言うのかと調べる。

前にも調べたような予感ですが忘れたので仕方が無い。

十八番は歌舞伎の市川家の秘蔵芸として18の題目の台本を桐の箱に入れて大切に保管していたことから「おはこ」と呼ばれるようだ。

歌舞伎とは敷居も高く1度しか観たこともなく、その時の内容もよく覚えていなくて語ることは出来ませんが、お値段が高そうな前座席に着物や綺麗に着飾るお姉様方がいたことと、近くにいるジェームス・ボンドみたいなインテリ外国人が小難しい顔で歌舞伎を見ていたことはよく覚えている。

「舞台~より~人~が気に~なる~歌舞伎~かな」

であるm(_ _)mt

ドレスコードは舞台な箱作りにとっても必需品かもしれないもので、次に歌舞伎な演目を観る機会があるならばビシッと気合いを入れて観たい。

このような劇場の器のことを「はこ」とも言うし、18番な番を組むことは番組とも言う。

また、出番を待つようなことは十八番の番から来るようで演者の世界の根底には歌舞伎用語が流れている。

そして、そのような大切な家宝とはやはり桐箱に入れて仕舞われているようで、この「仕舞う」という行為にさえ「仕える」+「舞う」との構造を見つけて舞楽の世界を感じる。

本当に大切なものとは次に舞う時の為に大切に仕舞われて箱の中から取り出すことで輝きを増すのかもしれない。

正に伝家の宝刀だ。

そして、箱に仕舞わずに出しっぱなしの「出し物(上映作品)」な言葉もある。

絶賛上映中な演目とは桐箱に仕舞わずに、出し物として出しっぱなしするのが良かなことで、これにより多くの人々の目に触れることになる。

箱に仕舞ったり、箱から出したりと忙しいものではありますが、人生とはそのような側面もあるもので、人生という名の箱の中に何を入れているのか?何を出すのか?の命題もまた人生である。

通常、「無」の反対語は有為無為(ういむい)と「有」と表現するように思うのですが、この歌舞伎な十八番を調べていたならば、「無」の反対は「舞」と表現するのが粋なようにも感じる。

「舞う」は「無」から両足な飾りをつけて動的な躍動性を感じるもので、「無」の反対が「舞」であることはとてもステキなことだ。

人とは無から舞う(動く・表現)ことによって有な輝きを得るのかもしれない。

私達の普段使う日常用語とはこのような舞台の言葉から広く伝播し文化となるもので、舞台が一つの装置となっていたことは伺い知れる。

大陸国家とは覇権が文化を広めることとすると、英国のシェークスピアのように島国国家とは芸能が文化を広めた側面はあるのかもしれない。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「げたねこのポエム」

げたねこ(〓 〓)ちょーかわいい。

目が二ー二ーでちょーかわいくない?

げたねこは得意技の箱を作る魔法を打つとさ。

[封印]

めでたし、めでたし。

会社の重

そして、

今日も一日の養分を使い切ってしまったようで☆

全ての敵を箱詰めにする最強魔法が欲しい☆

ナイトレインのくそ狂った「喰らいつく顎」は箱詰めラッピングにしてタコ殴りしたい☆

池袋の街が箱だらけであらば、それはげたねこの仕業です☆

何を封印したのか絶対の秘密☆

箱の開封はダメ、絶対に☆

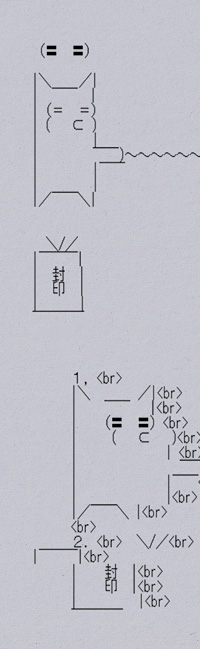

<2コママンガ>

1,

|\ /|

|  ̄ ̄ |

| (〓 〓)

| ( ⊂ )

| |

|  ̄ ̄)~~~~~~~~~~~~~~~//*□*

| | ̄ ̄

| /

|/ ̄ ̄\ |

2.

\//

| ̄ ̄ ̄|

| 封 |

| 印 |

| |

̄ ̄ ̄ ̄

微調整もした、おしまい

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「去年の9月以降から計測している(約280日)私の爪のササクレは69回目をカウントする」

右・左・右・左と文字を追っていると重力間隔が失う変な気分。

英語風にカッコ良く発音すると「サ↑サ↑ク~レー↓」で、今朝も立派な大きなササクレを記録する。

ほとんどは手のササクレで、時折、足にササクレが出来る。

手のササクレは65回

足のササクレは4回

数字だけ見ると4日に1回程度のササクレで春頃にササクレ回数は大きく減少する。

そう言えば、春はササクレないなーとは思っていましたが、改めて数字を見ると少ない春のササクレだ。

4月は15日に1回と最も発生回数が少なく、発生回数は多い12月・1月では3日間隔でササクレる。

春になぜ?ササクレが減少するのか?それは謎。

2025年今現在の6月9日現在は2回のササクレを計測して増加傾向

2025年5月は6回(5日に1回)

2025年4月は2回(15日に1回)

2025年3月は7回(4日に1回)

2025年2月は7回(4日に1回)

2025年1月は11回(3日に1回)

2024年12月は10回(3日に1回)

2024年11月は8回(4日に1回)

2024年10月は8回(4日に1回)

2024年9月は8回(4日に1回)

ササクレの1/3は中指でササクレるのも不思議。

中指は指の中で1番長くて先端に出ているので布や物との摩擦も多いかもしれませんが、使用する指であれば親指や人差し指がササクレるのが妥当でもある。

中指のササクレは33回

薬指のササクレは22回

人差し指のササクレは10回

小指のササクレは4回

親指のササクレは0回

※足の親指のササクレとは深爪のことかな?

指のササクレる部分は、左手は左側に出来ることが多く、右手は右側に出来ることが多い。

これは外側に向けてひっかかりササクレの成長を促しているように思う。

左手の左側は25回

左手の右側は1回

右手の左側は17回

右手の右側は22回

右足の左側は3回

右足の右側は1回

私のササクレ情報程に無意味なものもありませんが一応データも付けます。

ササクレが出来てもニッパーでパチンとカットするので何も不利益はありませんが、されどササクレ。

カットする断面から新たなササクレを生んでいるような気もする。

今度、ササクレの絵に描いて詳しく調べましょう。

2024年9月9日,右手右側,薬指

2024年9月16日,右手右側,中指

2024年9月25日,左手右側,中指

2024年9月25日,左手左側,中指

2024年9月25日,右手左側,中指

2024年9月25日,右手右側,薬指

2024年9月28日,右手右側,人差し指

2024年9月29日,左手左側,中指

2024年10月5日,右手右側,中指

2024年10月10日,左手左側,中指

2024年10月18日,右手左側,薬指

2024年10月19日,左手左側,中指

2024年10月20日,左手左側,中指

2024年10月22日,右手左側,人差し指

2024年10月27日,左手左側,中指

2024年10月29日,右手右側,薬指

2024年11月2日,左手左側,中指

2024年11月5日,左手左側,中指

2024年11月6日,右手右側,中指

2024年11月10日,右手右側,薬指

2024年11月13日,左手左側,人差し指

2024年11月18日,右手右側,薬指

2024年11月20日,左手左側,中指

2024年11月25日,右手右側,人差し指

2024年12月3日,右手右側,薬指

2024年12月3日,右足右側,小指

2024年12月5日,左手左側,薬指

2024年12月13日,左手左側,中指

2024年12月15日,右手右側,中指

2024年12月16日,右手左側,薬指

2024年12月22日,左手左側,中指

2024年12月25日,右手右側,人差し指

2024年12月27日,右手左側,薬指

2024年12月31日,右手右側,中指

2025年1月7日,右足左側,小指

2025年1月9日,右手左側,薬指

2025年1月11日,左手左側,中指

2025年1月12日,右手左側,人差し指

2025年1月15日,右足左側,小指

2025年1月19日,左手左側,中指

2025年1月19日,右手左側,中指

2025年1月20日,左手左側,中指

2025年1月20日,右手左側,薬指

2025年1月25日,左手左側,薬指

2025年1月25日,右手右側,人差し指

2025年2月1日,左手左側,中指

2025年2月4日,左手左側,薬指

2025年2月5日,左手左側,中指

2025年2月11日,右足左側,小指

2025年2月15日,右手左側,中指

2025年2月20日,右手左側,中指

2025年2月24日,右手左側,薬指

2025年3月1日,右手左側,薬指

2025年3月6日,右手左側,中指

2025年3月7日,右手左側,人差し指

2025年3月9日,右手右側,中指

2025年3月17日,右手左側,薬指

2025年3月21日,左手左側,中指

2025年3月23日,左手左側,中指

2025年4月21日,左手左側,中指

2025年4月26日,右手右側,薬指

2025年5月2日,右手左側,人差し指

2025年5月6日,右手左側,人差し指

2025年5月9日,右手右側,薬指

2025年5月10日,右手左側,中指

2025年5月11日,左手左側,中指

2025年5月23日,右手左側,薬指

2025年6月7日,右手左側,薬指

2025年6月9日,左手左側,薬指

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「左右を調べていたら右往左往な谷間にはまる」

最近、寝ている最中の布団の中で足がつりそうになる。

眠りながら「うーん」と体を伸ばした時に右足のふくらはぎがつる寸前までいく。

それが3日連続起こり由々しき事態。

「イタタ」と一瞬で目が覚めて、痛みに耐えながら瞬間で眠ってしまうような夢の時間。

しかし、朝起きると実際に足は少し痛いのでメンタムをたっぷり塗ってケアする。

メンタムは擦り傷、打ち身によく効くもので、今回の足つりも治りそうな予感。

知らないけれども。

さっそく、この布団の中で伸びした時に足がつりそうな現象をインタネットで調べると、睡眠前の水分不足や運動不足に原因があるようだ。

確かに寝る前に水分をたっぷり飲んだかと問えば、最近、水分の摂取量は少ない。

運動不足かと言われれば確かに運動不足かも。

私の場合、1回の足つりはクセで2度目の足つりを発生させる傾向もあり、実際に今回は3度目を発生させている。

そして、面白いことは起きてから全力で伸びしても足は健康そのもので全く痛くない。

この現象は寝ている時にだけにしか起こらない不思議な筋肉痛なのだ。

ところで

昨日はササクレの絵を描いて「かわいい」と褒められる。

そして、どれどれとよく見ると「やっぱり、気持ち悪い」とも言われて、これが「キモかわいい」かなと思ったりもする。

いやいや、順番的には第一印象はかわいくて、よく見ると気持ち悪い“指の絵”なので「かわキモ」かもしれない。

対象物に2つの感情が同居する現象は面白いもので、楽しいけど悲しい、など相反する2つの感情が同居する状態はとても興味深い。

そして、指はどこか人間っぽさがあるもので、今日もう一度描きましたがどの辺りがかわいいのか?さっぱりわからない。

寝ながら足がつりそうになるのは右足のふくらはぎで、昨日はササクレの場所を調べながら右手・左手・右側・左側と文字を追いかけて右左の境界線も曖昧となる。

世の中広いと言っても、「右」と「左」を辞書で調べるボンクラは私以外にいないと思う。

?右\(>_<)/左?

右とは「口」で助けるとの意で、左は「工」の工具を使い手助けするという形。

この言葉はカタカナ読みするのではなく、左手に「工な道具」、右手に「口な言葉」で役立つと解釈するようだ。

右のつく言葉だと「座右の銘」「右筆・ゆうひつ」「右に出る者」などがありますが「右」とはどこか口達者な感じもする。

「座右の銘」とは自分の傍らに常に置いておく戒めの言葉。

「右筆」とは天皇や地頭などの権力者に仕え、文章を書き記し、助言なども行う執事のような職業のこと。

「右に出る者」とは他より優れた能力を持った人のことで、「右に出る」があれば、「左も出て」も良いもので調べるとこの言葉は中国の右を上位と尊ぶ外来語のようだ。

一方で日本の伝統では右よりも左の方で上位で、右大臣の上に左大臣がいるように中国の風習とは真逆な価値観でもある。

右と左の価値観の差とは正反対でもあり、このような政治機構の違いからも日本と中国が昔から鏡の反対側のような立位置にあることはよくわかる。

左は道具を使って助ける意で、「左官」、「証左」、「左右を顧みて他を言う」、「左遷」などを書き出す。

「左官」は壁を塗る職人のことで、官僚でもないのに左の官の字が付く不思議な大工仕事だ。

「証左」は証拠のことで、口頭だけではなく物証として残るツール的な意味を持つ。

「左右を顧みて他を言う」とは都合の悪い問いに対し、左右の人に他愛のない話をしてごまかすこと。

「左右・さゆう」とは反対にすると「右左・みぎひだり」と読めて、日本語の曖昧さと言うか奥深さを感じる。

ひっくり返した文字を2通りの読み方で普通に意思疎通できる言語とは一般的にあることなのでしょうか?

「左遷」とは地位や権力を剥奪され低い地位や官職に落とされることの意味で、左大臣の方が上位であるので文字通りに脳天気に読めば左に左遷されれば栄転とも感じとれる。

この左遷も右が上位となる外来語で、このような意味とは何であるかと考えれば、「左遷」とはもともと日本の慣習や風習にはなかった輸入された概念かもと思ったりもする。

また、権力闘争の末の追い出した人を左の上位に行ったように見せかける曖昧さなのか?心遣い?としての右遷でなく左遷かもしれない。

真意はわかりませんが、言葉を生み出す人にはそれなりの考えがあるようにも思うもので、やっぱり日本語には日本人の考え方や哲学が詰まっているように思う。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

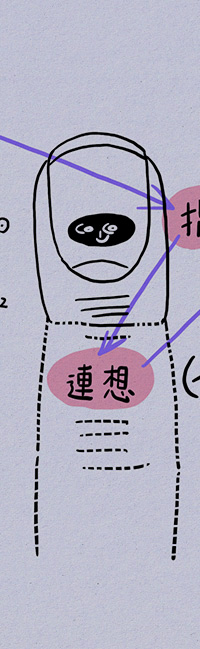

「+新しい感情を追加するのは連想」

ここにキッチンの温度計がある。

鉄の棒のセンサーを水やお湯に浸し液体の温度を計測する機械で、この温度計は持ち手のプラスチックが溶けて変形している。

丁寧に「手に持ってご使用下さい」と書かれているのに、手放して使うことでこのように鍋の金属部分の熱で溶けてしまう。

温度の計測時に温度が確定するまで「じっ」と待つことは結構な苦痛だ。

棒センサーを水に付けて温度確定するまでの数秒間とは「まだか、まだか」と温度確定するまでの時間が待ち遠しい。

これはパソコンやスマホのほんの少し読み込み時間でも待てないイライラな時間帯だ。

我々は電車が通っても通っても開かない開かずの踏切に耐えて我慢していたと言うのに、電子機器の数秒の待ち時間を待てない。

犬でも「待て!」と待つのに現代人の私達はそのような数秒も待てない。

私たちが便利になった結果に慣れれば慣れる程に、短気な人間へと調教され増える感じでもある。

レジ作業でも少しでも待たすとキレる怖い人たちがいる。

そのような時には笑顔だけではもう無力で、「我々は非常にテキパキとヤッテイマス」な演技力を醸し出すことでしか切り抜けることは出来ない。

なので、ホットクックの「今ガンバっています」な“やっています”アピールはとても重要で、いずれにしても、電子機器の待ち時間とは物理的な待ち時間よりも長く感じる。

これは電子機器に触ること自体が1対1(私の脳と画面)の直接脳内対話な運動のような感じでもあり、現実世界は便利になり物理的な肉体感覚を通さことも少なくなり連携するスイッチも短くなっているように思う。

ところで、

キッチンの温度計の液晶部分が溶けていたならば計測表示は見えませんが裏面だけが溶けているので使用可能だ。

また、電池部分も開閉可能なので電池交換も出来るので末永く使える。

ですが、プラスチックの表面が変形することで接続部分に1~3ミリ程の隙間が開いているので、水が侵入すれば基盤まで一直線でショートする。

なので、絶対に水没禁止ではありますが、この溶け具合とはワイルドでもありフラットではなくなった表面に自然のような美しさを感じる。

これはデザインされて型から抜かれた工業製品とは真逆にあるもので、この熱で溶けたプラスチックの表面はどこか自然回帰な感じもあり格好良い。

このような溶けた温度計を見ていると“連想”されるのがNYの任天堂ミュージアムで見たゲームボーイだ。

湾岸戦争当時に遊んでいたゲームボーイが戦火で焦げて変形した姿を展示している。

ものすごい見た目ですが、液晶画面にテトリスがピコピコと起動する。

移動中のテトリスとは時間を忘れて永遠に遊べるゲームでもあり、NYの任天堂ミュージアムではマリオなTシャツを購入したりして楽しかったものだ。

そして、

このような「連想」させることが、先日の指のキャラクターがなぜ?かわいく見えて、その後に気持ち悪く見えるのか?のキーワードではなかろうかと思う。

さっそく自分の中で起こった感情の推移をスイッチな連動図で描く。

先ず、第一印象の見た目とはかわいらしさだ。

おそらく、可愛らしさとはまん丸さであったり、小ささであったり対象物の「形」のことであると思う。

可愛らしさの追求だけであれば形状をかわいいカタチや小さくすれば大抵かわいくなると思う。

そして、

第二感情の気持ち悪い感情とはキャラを詳細に見た結果のことで、指を「連想」することによる新しく生まれる感情だ。

指にはシワがあり爪も生物っぽい生々しさもあって、丸い形状からのかわいさは指を連想することで気持ち悪さな感情が追加される。

「連想」とは「~みたい」と何かと何かを繋げる接着剤のようなもので、雲を見てソフトクリームを連想して「ソフトクリームを食べたいなー」と思うような一連の感情である。

1)

丸い形状を見て→かわいく思う

2)

指を連想して→+気持ち悪く思う

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「アイム意味不明な言葉を紡ぐレスラーデス」

毎日室温や水温計測をしていると普段は目に見えないような空気の入れ替わりが見えることもある。

今朝の室温は24.7℃・湿度74%、置き水は25.5℃、1番水の水温は25.3℃で水温は室温を超えている。

外気温に近い水の温度は24.2℃で、あと0.5℃の山を超えれば完全に季節の山の頂を超えて季節の境界線を超えたと言えるのかもしれない。

※これは私が勝手に計測している目安です。

ですが、「季節の変化が一雨ごとに進む」という言葉があるように数字からも雨は季節を進行させている。

先日も書きましたが水は温度を吸収し反応性の高く、大雨が隈なく水が土地に浸透すればその外気温度も隅々まで広く伝播する。

雨は温度という情報を伝え広げるメディアみたいなものだ。

因みに、今年も雪解け水は計測出来なかった。

もともと、昔、春頃に感じた冷たい雪解け水を街角の一室から観測しようと思ったものですが、それは幻想であったのかもしれない。

そして、

昨日は横殴りな雨に打たれながら水溜まり避けてぼちぼちと歩く。

東京の路上は雨水は溜まらないもので、昨日や一昨日のような大雨でないと道には雨は溜まらない。

なかなかの大雨でもあるので歩く人もかなり少なく街には閑古鳥が鳴いている。

時折、前からやって来る人に道を譲り、水溜まりを飛び越え避けながら歩く。

移動中にやることと言えば、雨水を避けて、人を避け、永遠の「どうしようかなー」の一日一文章トレーニングのテーマに悩むぐらいで、そして、水溜りのカタチが面白いと思ったのでこれをテーマにする。

さっそく、面白く思った雨水の形状を頭の中に記録して図にするが、この雨水のカタチから文章を作成するのも至難の業。

なぜなら、水溜りに興奮して突進するのは犬であり、または、笹舟を浮かべる子供時代くらいなもので、私に水溜りの思い出は特にない。

私はなぜ水溜りの写真を撮らなかったのであろうかと後悔しながら、曖昧な記憶の水溜りの絵を描く。

たぶん、このような感じで水が溜まっていて、それを避けながら長くて険しい行路を歩いていたように思うもので、水溜り模様とは服の模様には良いかもしれない。

ホルスタインな牛の模様は結構好きな模様の一つ。

ですが、今度は牛柄の服を着ていたならば「おまえは審判なのか(しましまの服)」に続く「おまえは牛か(牛模様の服)」の三部作に近づける予感。

牛が何の模様に擬態してあの模様になっているのかわからないのですが、このように絵に描くと迷彩模様にも見える。

そして、そのような水溜りを避けて進んでいると、それはどこか音楽的でもあり、実際に木陰の下を歩くと雨音もとても静かになり、車が横を走ればザーと雨を斬る音もなかなかに騒がしく、車の雨よけの屋根の打つ雨はドッタンバッタンな騒音となる。

街には人も少なくてとても静かですが、自然の雨音はある意味コンサート会場並に騒がしいと思ったのが水溜り模様から感じた感想です。

そう言えば、私が思い浮かべる雨水のカタチ(記号)と、ドイツの雨注意な梱包用シールの雨粒の形状が異なる。

ドイツの雨粒のカタチはアシンメトリーな雨粒で横殴りな雨をしている。

雨の表現一つとってもお国柄や人によっても雨粒のイメージは異なるようだ。

ということで、

「言葉をつむぐ」なのだ。

雨降る道をとぼとぼと歩き毎日文章を書いている文章とは「言葉をつむぐ」ことであるように思うもので、これは昨今話題になる言語化とは異なる。

「言葉をつむぐ」とは文豪みたいな人たちが使う言葉でもあり恐れ多いのですが、ほぼ毎日それなりの小さな文字の山を積み重ねていれば、それなりの紡ぐ感はあるものだ。

それらは連なる文字の山脈を歩くような感じで、尾根を伝い登り下って山々を目指すもので、今日の文字山脈レベルを例えるとシダ類に引っかかり悶え苦しむ歩みでもある。

たまに、しっかりと書ける時もあるのですが、何にも書くことがない時にもにシダ類と戯れて力ずくで書く。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「グローバリゼーションについて調べる」

グローバリゼーションはヒト・モノ・カネの国境の壁を無くすことを目的にすること。

これは誰かの意思で動いているというよりも人の持つ正義感や良心、過去の反省や理想等、様々な人々の思いがカタチとなり広がった思想体だと思う。

勿論、世界で活動する企業にとって国境とは邪魔な存在で、無いに越したことは無い。

1989年のベルリンの壁の崩壊や鄧小平の改革開放路線により西側諸国のグローバリゼーションは地球規模で広がり人や経済を繋いできたように思う。

ですが、私の解釈ではロシア・ウクライナ戦争、中国の戦略物資や政治思想によるヒト・モノ・カネの移動を阻害、米国の関税や移民排斥とグローバリゼーションは風前の灯火にシュリンクしているように思う。

もともと、国とは自国中心主義であるものの、そのような本音を隠さなくなっただけとも言える。

日本の場合、

「ヒト」はインバウンドを入口に徐々に開放するフェーズにあると思う。

欧米諸国は移民に耐えることが出来ずに疲弊していることを考えれば日本も無理なような予感。

「モノ」は戦後のグローバリゼーションの波に則り経済復興を果たしたが、その後、中国などのWTO加盟の拡大などによって世界経済の負け組となる。

「カネ」は1980年に外為法改正により対外取引の自由化が行われる。

「モノ」「カネ」とは金融でもあるので、例えばX国でA1というサービスを行う企業が3%の利益を上げるとして、隣のY国で同じようなA2というサービスをする企業が10%の利益をあげれば、壁のない金融資本はどこに投資するかとは一目瞭然である。

グローバリゼーションとは世界と同水準の収益を求めることで、これは雇用でもグローバルな天秤に人件費等の資本コストが安い国にお金は流れる。

境界線の有る・無しとは言葉よりも現実的な厳しい世界を見せるもので、これも失われた30年の一つの現実でもあると思う。

国境を跨ぐことに為替リスクがあるとすれば、次に考えるのが経済統合で、ユーロのような共通通貨を使うことにより為替による損失をも無くそうと考えるのがグローバリストの考える一物一価だ。

世界はフラットに拡大し、同質で同じ商品は世界のどこでも同じ価格と壁のない世界に自由に動くのがグローバリゼーションでもある。

グローバリゼーションを調べていると、昨今頻繁に言われる多様性とグローバルは同じ世界線上ではない別物と気付く。

宇宙から地球を見た宇宙飛行士が「地球に国境はない」と言う言葉に感動する、私のぼんくら具合の地球規模な錯覚でもありますが、勿論、同質の匂いは感じる。

そして、

世界は激動期にあるもので金と交換できない不換紙幣は湯水のように世界に溢れる。

実際に金価格は上昇し、モノの価格も上昇し、これらは経済用語でインフレ期待とも言うようですが世界は予測通りに物価上昇している。

因みに、インフレ期待の“期待”とは予測のことで、儲かることを期待しての予想かもで、要は人々の不利益であっても儲かる人は存在する。

しかし、不換紙幣が流通する世界でグローバリゼーションの楔が世界経済の安定を機能させてきた側面は確実にある。

第2次世界大戦後の世界はブレトン・ウッズ体制で米ドルの固定相場+金本位制なシステムにより運用され、1971年8月13日のニクソン・ショックで保有米ドルと金の交換を停止されたことによって価値の裏付けのないペーパーマネーは誕生し、金本位な安定も消失する。

金本位制の誕生はジョン・ロックが王の采配により自由に金銀を作り出す世の中は国民の財産権を侵すものだとして、「貨幣は安定と持続の価値を持つべし」と貨幣論を展開しポンドに含まれる金の含有量を一定にしたのが金本位制の誕生秘話だ。

金本位制により英国金利は戦争の混乱期とニクソン・ショックを除いて安定して、世界はニクソン・ショックにより未体験なインフレな世界へと足を突っ込んでいくことになる。

過度なインフレとは国民の財産権を奪う行為であるとは妙を得て、国がインフレとなれば金利の利払いも少なく得であり、生活者にとってインフレは不利益となって国民VS国という対立関係となる。

国家社会主義であることの問題点はこのように対立した時に優先されるのは国民よりも国家(利益団体)であることだ。

今、世界で起こっている事柄は今まで数十年続いたグローバリゼーションの終焉で、中国は国内経済の低迷を戦争で景気浮上する方法を考えているだろうし、トランプさんの「モノ」な関税な経済政策はニクソン・ショック程ではないかもしれませんが世界中の物価を上昇させるには十分だ。

そして、同じ島国でも日本には見ざる言わざる聞かざるとジョン・ロックのようなロック魂を持った人はいないように見えるのが悲しい。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「昨晩はクーラーのスイッチに手が伸びて暑さの限界点に達する」

昨晩の寝る前の室温は28.7℃・湿度76%と体感温度30℃超えの暑さ。

お風呂から上がると湿度も高く不快度指数もMAXで、リモコンに電池を入れてクーラーをONするか否かと押し問答しながらクーラーも点けずにそのまま寝る。

そして、暑い=暑き=暑し=暑ちっ=という暑い夢にうなされながら夜中の3時頃に目覚める。

体にまとわりつく蒸し蒸しとした湿度と、急にホテホテと暑くなる体温に一度目が覚めた体は暑さに耐え切れない。

私はむっくりと体を起こしクーラーのスイッチをONにして再び寝る。

昨晩の暑さとはクーラーを点けるに値する暑さでもある。

令和7年6月16日(昨晩の就寝途中の3時頃にクーラーをON)室温26.4℃・湿度66%。

令和7年6月15日~16日(寝る前の室温湿度)室温28.7℃・湿度76%

令和7年5月20日(クーラーのスイッチをONするには早すぎるような気もして我慢)

令和6年6月11日(去年のクーラーをONにした日)室温29.3℃

令和5年6月17日(一昨年のクーラーのスイッチをONした日)

去年よりも5日遅く、一昨年よりも1日早いエアコンのONで大体同じ時期のクーラーON。

本日から10月初旬までの約4ヶ月間の暑い夏とクーラー生活の始まりで「今年も暑い夏の予感」。

そして、このクーラーを点ける?点けない?の境界線とは梅干し作りとは微妙にダブる。

(クーラーを初めてONするタイミング)=(梅干し作りを始める時期)

この蒸しっと暑い気温が梅づくりにも良いようで、今朝梅の漬け具合は白梅酢が梅の上まで上昇して順調に塩漬けされている。

漬け具合を確かめる為に梅容器の蓋を開けるとフルーティーな梅の香りが広がり、そのような部屋に広がる梅の香りとは懐かしくも毎年感じる良い香りだ。

久しぶりに百人一首を調べたら歌人たちも梅を題材にうたっているもので、土佐日記の紀貫之も梅を歌う。

人はいさ 心も知らず (写実描写)

ふる(古)里は (事件)

花ぞ昔の 香ににほひける (心境)

意味は「人の心とはいざ知らず(わからない)ものですが、懐かしい土地の花(梅)の香りは昔と変わず香っている」と、ここでの花とは桜ではなく梅の香りについて歌っている。

平安の人々は花咲く状況に対して花とうたうかもしれなくて、花の香りで梅の約束事かもしれない。

これは紀貫之が長谷詣(奈良県桜井にある長谷寺)に訪れる度に泊まる場所に久しぶりに訪れ時に、家の御主人から「あなたはこちらになかなか来られないのですが、変わらずにお待ちしておりましたよ」との和歌に対する返歌のようだ。

宿や知人の家なのかに泊まる度に和歌を歌い合う習慣とは大変な世の中でもありますが、そのような何でもない1000年ぐらい前の和歌が記録されていることも凄い。

「人の心とはわからないものですが、梅の花の香りだけは昔と変わらないよく知っているよい香り」とは失礼な返答のようにも思うものですが、わらわらと笑みがこぼれる間柄は伝わる。

確かに人の心とはよくわからないもので、今年の梅干し作りもよくわからない。

そして、そのようなよくわからないものでも、甘い梅の香りだけは去年と一昨年とも変わらぬ普遍性な香りであることは紀貫之の和歌の気持ちと同意だ。

<今年2025年>

令和7年6月12日 梅を買う 完熟梅1kg1980円・赤紫蘇300円ぐらい。

※今年は南高梅は雹害などで値上がりしている。

令和7年6月13日 梅を漬ける。

令和7年6月16日 白梅酢で100%浸かる。

<去年2024年>

令和6年6月5日 梅を買う 青梅1280円・赤紫蘇276円

※去年は完熟梅ではなくて安い青梅から作ったのですが出来にさほどの違いはなかったので青梅から作るのも一つの手だ。

令和6年6月11日 梅を漬ける。

令和6年6月16日 白梅酢で100%浸かる。

令和6年6月20日 赤紫蘇投入。

令和6年7月10日 漬け作業終了で取り出して干し作業。

<一昨年2023年>

令和5年6月13日 完熟梅980円

令和5年6月15日 梅を漬ける。

令和5年6月23日 赤紫蘇投入。

令和5年7月7日 漬け作業終了で取り出して干し作業。

*デスクトップ画面用の画像です。

「バイオ4の土地は私の中の歌枕」

長谷寺は花の御寺(みてら)と呼ばれ、四季折々の花が咲くようで今の季節だと紫陽花の花が綺麗なようだ。

創建は奈良の東大寺と同じ8世紀・飛鳥時代で由緒ある古いお寺でもある。

境内には399段の長い回廊があり、下廊・中廊・上廊と段差を変えて作られており最後の上廊は段差も高く人生の道を表しているそうな。

長い階段はキレイなお花の花道のようでもあり、本堂まで続く頂上まで辿り着けば京都清水寺のような絶景の景色が見えるようだ。

勿論、今回、紀貫之の百人一首を調べて初めて知る、長谷詣や長谷寺なので今は妄想の階段を登っている。

長谷寺は源氏物語から古今集、新古今和歌集などの昔の作品から松尾芭蕉までと度々登場する場所で歌枕としての場所のようだ。

歌枕とは古い歌に歌われる名所のこと。

ということで、

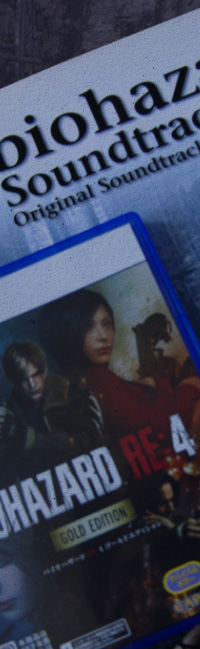

スイッチ2を入手できない私は今、PS5のバイオハザードRE:4で遊んでいる。

エルデンリング・ナイトレインもクリアし、昔狂う程に遊んでいたバイオハザード4のリニューアル版の世界に戻っている。

因みに、ナイトレインは「夜を象る者」が1番苦労した。

「象る」が読めないので「夜をぞうる者」と言っていたのですが、実際は「夜をかたどる者」と言うのが正解のようだ。

フロムゲーは読めない漢字が多いもので、ゲーム実況者たちは読み方を予習しないと私みたいに「ぞうる」となる。

身近に「象る」を「かたどる」と読むことが出来る奴がいれば、私は間違いなくドンびく。

字も読めなければ夜の象徴みたいでもある強敵で何度も死ぬ。

ナイトレインは野良で遊んでいると結構しんどくて、ゲームが始まると、皆、勢い良くダッシュで走っていくのですが私はマップを全く把握していないのでベテランっぽい人の後ろをくっつき走る。

ゲームはクリアしたけれども今だにマップがよくわからないもので、とりあえず、3つの教会だけ確実にまわり回復のエストを増やすことが重要なように思う。

そして、100%の納得のプレーが出来ないプレイヤー(完璧主義な人)は時間を勿体なく思うのか回線切りをする。

これはとても鬱陶しい。

1ゲーム45分もかかるゲームで効率的に攻略する為にはクリア出来ないと判断したら協力プレーから離脱するゲームスタイルかもしれない。

予期せずに回線落ちしてしまうこともありますが、再びアクセスするとその場に戻れるシステムでもあるので戻ってこないのは回線切りが濃厚だ。

回線切りにあった2人でもボス攻略は出来るもので、ボス戦は協力者二人になっても諦めないことは大切だ。

なぜなら、ボス攻略を出来ないほとんどは、プレイヤーが仲間を助ける為にダメージをうけてゲームオーバーとなることがほとんどで、このゲームのボス戦は絶対に死なないように立ち回ることが重要だ。

たぶん?

そして、肝心のバイオハザード4の場所は昔から良く知っている場所でもある。

リニューアルオープンして美しくなったとしても、この場所もあの場所も知っている馴染の場所ばかりだ。

このバイオ4の土地はブラッドボーンのヤーナム市街、ダクソの輪の国、デモンズソウルのボーレタリア城と並ぶ、私の中の歌枕。

m(_ _)mt

綺麗になった場所を意気揚々と走り、ほとんどの足バサミのトラップにひっかかる!w

引っかからなかった足トラップはほんの2~3個ですエッヘン!

爆弾のトラップに吹き飛ばされて生命回復するハーブも足りない。

回復ハーブってこんなにも数が少なかったかと仕方なく5000円の回復スプレーを武器商人から購入する。

武器商人もサドラーの一味が嫌いのようで、元祖バイオ4にこのような設定は無かったような気もするのですが、我に全面協力してくれている。

そして、BBAの攻撃の1発目はほとんど喰らう。

スカートで足に当たっていないのかもしれない。

あまりにも回復アイテム不足となり、我、梯子の上に逃げて安定的に敵を倒す方法を思い出す。

昔は階段上からナイフでサクサクと攻撃して銃弾とハーブを節約して倒していたものですが、今作のリニューアル版ではナイフはすぐに壊れてしまうので階段をのぼってくるゾンビを撃って落としている。

完璧!

今は湖の向こう側に渡りアシュリー救出の教会の鍵を探しに行くところ。

レオンのイケメン顔ってこのような感じであったかと、サポートのハニガンへの報告電話がブチブチと切られて我はハニガンにご立腹でもある。

私はバイオ4が好きすぎてサウンドトラック本を昔に購入していた。

この音楽を聴きながら日曜日の午後に微睡み、うとうとお昼寝をしていたら高確率で普段は全くならない金縛りあってしまうような経験をする音なのだ。

なので、この音楽を聴く時には絶対に寝てはいけない。

やっぱり、バイオ4は大好きだ。

*デスクトップ画面用の画像です。

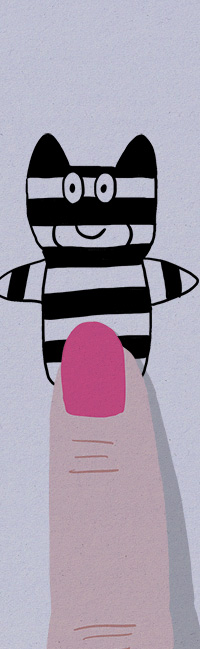

虎挟みが反応しないレオンのお友達チャーリーを描いた習作。

*デスクトップ画面用の画像です。

「今朝は梅干し用の赤紫蘇のアク抜きする」

塩漬け状態の梅に赤紫蘇を入れるタイミングは6月20日の予定ですが、赤紫蘇にはアク抜きなどの下処理の必要性があるので早めに加工する。

また、冷蔵庫に入った赤紫蘇のパックは大きなレタス1個分ぐらいの容積があるもので、それらはレタスに白菜、キャベツに赤紫蘇と冷蔵庫の野菜室はイッパイにもなる。

加工してから冷蔵保存すれば、おにぎり2個分ぐらいの収納スペースの圧縮をできるもので、さっそく赤紫蘇のアク抜きを実行する。

赤紫蘇はよく洗浄した後に干して一晩乾かす必要があり、その干すキッチンスペースもまた狭い。

我が家では一気に全部の赤紫蘇を干すことは出来ない。

なので、2日間かけて1回目(半分)、2回目(半分)と二度手間加工で行う。

今晩はもう半分の赤紫蘇を洗って干して、明日の朝にもう1度塩もみしてアク抜き加工すれば一袋分の赤紫蘇作りが完了する。

東京の生活とは何にしてもスペースが狭いもので、家も狭ければ、冷蔵庫の中も狭く、天日干しするベランダのスペースもまた狭いので漬けた梅干しの天日干しは実家に送り干してもらう。

梅雨の時期に漬けて梅雨明け後の強い日差しでお盆ぐらいまで干す感じではありますが、昨日も今日も梅雨前線消滅の梅干しを干すのにピッタリな6月の気候変動な猛暑である。

自家製の梅干しとは100%天然の素材を使った梅干しで、今年は塩にもこだわる。

いつもの粗塩に、フランス塩、沖縄の塩、メキシコ塩と様々な塩をブレンドして作るので、たぶんミネラル分が豊富なように思う。

昨日から干した赤紫蘇は葉と茎をつなぐ葉柄(ようへい)部分から切り取り集める。

例年は葉柄部分を残してカットしているのですが、梅干しと一緒に漬けた赤紫蘇を食べると棒状の葉柄部分が若干気になるので、今回はその葉柄部分を捨てる。

この葉柄部分を切り取ると赤い色素が抜けすぎるとの噂もあり、出来た梅干しを去年や一昨年の梅干しの色と比較検証する。

しかし、紫蘇と「紫色が蘇る」と書くように、塩もみしても真っ黒に近い真紫な濃い紫色が永遠と出てくる感じで何も変化しないような気もする赤色でもある。

アク抜きのボウルの中に溜まる紫色とはとても濃い紫色で、そのような葉っぱを素手で揉む私の手も紫色に染まる。

左右の手を比較すると今でもほんのりと紫色で血色が良い。

アク抜きは塩で葉っぱを団子状にし3度揉みを繰り返す。

赤紫蘇は揉めば揉む程にご飯が進みそうな食欲がそそる香りを部屋中に広がるもので、梅がふんわりと甘い果実な香りがするとすれば、赤紫蘇の香りとはお腹が減る香りでもある。

香りとはこんなにも人の気分に作用するなのに、目に見えないからか軽んじられる香りでもある。

外国に行くと香水の香りがぷんぷんと香るお国柄でもありますが、これらの梅干し作りの香りとは自然の香りでもある。

昔の人達は花の香り云々ととても風流であったことは確かで、犬も気になるものは先ずはクンクンと匂いを嗅ぐもので、私もくんくんと嗅覚な表現を増やしたい。

そう言えば、先日、スーパーのセルフ・レジで会計していると私の周辺がとてもおなら臭かった。

まるで、私が屁こいたみたいでとっても嫌で、そして、鼻がもげそうな位にとっても臭い。

まわりの大人たちは屁なんて知りませんな大人な振る舞いをしているのですが、ミートゥーも脳天突き刺さる臭さに耐えながら大人風に過ごす。

あいつが犯人なのか、あの店員たちも怪しい、犯人は私の前にレジ会計をしていた人でもう立ち去っている可能もある。

そして、犯人はもう一度犯行現場に戻ってくる習性があるらしいと考えながら、息を堪えセルフ会計をする。

もし、ドラえもんがいたならば・・・いやいや、アップルグラスのアプリでも(勿論所有していませんが)屁可視化メガネをお願いしたい。

メガネをかければ街中の屁が見えて、あの人からすごい爆風が飛び出したゾ!、あの人からも少しずつ歩きながらすかっているのが見えて、あの辺りにすごく濃いフォグっている部分が見える。

育ちの良い私には凄すぎる機能なので絶対に買わない。

わーは屁の置き土産を置いていった犯人を絶対に許すまじき、と一句うたう♪

「へーめがね 街を歩けば 鼻香る ~~~ ~~~ 」

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「新しいエナジードリンクをゲットしたよ!!」

あつい、ものすごく暑い。

昨晩、お風呂に入っていたら肌がピリピリと刺激するもので腕を見たら腕が真っ赤に日焼けしている。

梅干し作りの赤紫蘇で手が赤く染まり、肌も太陽光で炙られ真っ赤である。

初春の強い日差しの時期には肌に直接日光が当たると痒くなるので日焼け止めを塗っていましたが、ここ最近は日焼け止めも塗っていない。

とりあえず、昨日も一昨日もとても暑くて、今日はもっと長い時間太陽光に晒される予定でもあるのでしっかりと夏対策をする。

この暑さも梅雨の中休みかと思い長期の天気予報を見るとずーっと良い天気のようだ。

空を見上げても真っ青な空で雨降る妄想も広がらない。

このような猛暑な中を移動していても私のiセンサーは発動するもので自動販売機に見たことないエナジードリンクを発見する。

人の目とはよく出来たもので、関心のある情報は確実に拾う。

人は見たいものしか見ていないとは案外本当のことで関心のない情報とは認識さえもしないものだ。

そして、瞬時の判断は下せないもので「あれはエナジードリンクなのか?」と思いながら一歩二歩と前に進み、買うのか買わないのかと考える数歩分の思考タイムは必要だ。

私は瞬間に決断は出来ないもので数秒間のタイムラグは必要で、止まって考えれば良いものの移動中はすぐに止まれない不思議でもある。

先日、桜の黒いサクランボが道に落ちており、拾うのか拾わないのかと考え葛藤し、結局、サクランボを拾わずに道を進む。

上野にはたくさんの人がいて、道に落ちている桜のサクランボを拾うことを恥ずかしくも思った。

数年前は木の上の桜のサクランボをマジックハンドでゲットしようかと思っていたのに、いざっ!目の前に落ちても拾えない自分の羞恥心にがっかりだ。

というわけで、

通りすがりの自動販売機に謎のエナジードリンクを見つけても1歩2歩と歩みを進め、やっぱり気になって戻って購入したドリンクがコレだ。

移動中とは進行方向に常に力がかかっており、瞬時な決断できないようになっているように思う。

恐らく、移動中にピタッと止まってエナジードリンクを買える人とは移動中にすでに飲み物を買うモードになっている人だと思う。

1)進行方向に真っ直ぐな運動エネルギー

視界に謎のエナジードリンク

桜のサクランボを見つける

2)進行方向に真っ直ぐな運動エネルギーは作用し前に進む

あれはエナジードリンクなのか?

あれは桜のサクランボなのか?と思う

3)進行方向に真っ直ぐな運動エネルギーは作用して通り過ぎる

謎のエナジードリンクを買うのか?買わないのか?

桜のサクランボを拾うのか?拾わないのか?と考える

4)進行方向に真っ直ぐな運動エネルギーは作用して前に進み

謎のエナジードリンクを確認しようとストップする

桜のサクランボを拾うのを恥ずかしく思い進む

5)歩みをやめて道を戻り自動販売機に向かい

謎のエナジードリンクを購入

6)分岐:進行方向に真っ直ぐな運動エネルギーは作用して前に進む

桜のサクランボを拾うか拾うまいかと考えるものの流石にこれだけ距離が離れれば戻ることは諦める。

通りすがりのみっけものを拾う為の判断とは通り過ぎる1~2歩(数秒)内に決断しないといけないもので、この瞬間の判断とはアスリートの運動みたいなもので、これはこのように動くというイメージを頭の中でイメトレしておく必要があるものだ。

ところで、購入したエナジードリンクは「LOKI TRICK」というドリンクで黒+シルバーにグリーンの柄で、一目でエナジードリンクとわかるデザイン。

この「LOKI TRICK」をネット調べると北欧からやって来たノリなのですが完全に日本製のチェリオさんの製品。

エナジードリンクという新しい分野のドリンクであるのに遠目から見ても「あれはエナジードリンクだ!」と思うエナジードリンクらしさが存在していることが面白い。

カフェイン80mg、アルギニン325mg入って完全にエナジードリンク。

エナジードリンクファンは新しいドリンクをゲットしてとても満足で、お値段もとても良心的であった!!

(^o^)

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「映画「国宝」を観た」

良い映画でもあり、その感想を出来るだけネタバレに抵触しないように語りたいと思う。

先ず、私の場合、何の芸事も世襲もないもので部活以外にどれも1年以上続いた習い事はない。

私にとっての芸事とは縁遠いものであり、身近に人間国宝もいなければ元演劇部でさえいないような環境で暮らしている。

なので、そのような人間は人生の道という視線からこの歌舞伎の世界を観る。

最近の映画は長めで3時間級の大作も多い。

タイタニックな映画ではデカプリオが感動の藻屑となるシーンで私はトイレに直行して見逃しドン引きされたもので、食わぬ、冷やさぬ、ジュースだけの徹底したコンディションで映画を観る。

そして、ジュースも飲むとタピオカストローみたいな太いストローでジュレを吸う音がじゅるじゅると響くので上映中は飲まずに、クレジットが流れてからぬるくなったドリンクをじゅるじゅると全部飲む。

早速どのような面々が映画を観に来ているか観察すると、ご年配の方が多くてほぼ満員。

私の隣にはギャルにITボウズみたいなカップルでCM映画中に俳優の~はどうのこうのとうるさかったので、これはヤバい席を選んでしまったと思ったら映画が始まるととても静かだった。

とりあえず、

歌舞伎の映像はとても美しくてそれだけでも映画館の大画面で観る価値はあるものだ。

やっぱり、映画は最低限美しくないといけないもので、サイレントヒルのようなホラー映画でも私は映像の美しさによって魅了され評価もダダ上がりとなるので映画にとって美しい映像は必需品だ。

私のお気に入り部分は導入の演目で師匠が一目で虜となったように、私もあの二人の二人舞によって映画の世界に引き込まれる。

そして、私は人間国宝とは何なのか?と思い調べると、重要無形文化財保持者の通称で文化財保護法によって国が人間国宝として認定された個人に年間200万円の助成金を交付する。

これは伝統ある無形の技を継承する目的で時代の流れと共に存亡の危機にある伝統文化を後進に伝承する目的から作られたようで、映画でも代々血筋と脈々と続く「1:血筋(血統)」と「2:才能としての技」を対比して描かれる。

「1:血筋(血統)」と「2:才能としての技」のどちらが大切かとは難しい問題で、十八番な家宝を守るのは「1:血筋」であり、「2:技」とは筋肉の使い方一つ厳しく伝承するもので、役柄の心の中まで演じるようなとても厳しい世界でもあるようで、技が無ければ人を魅了することも出来ないものだ。

そして、その上位の「3:高みを悟った芸事」をこの物語では国宝と読んでいるように思う。

本も読んでいないし、歌舞伎も1回しか観たことがなく記憶喪失のようにお弁当が出たような定かではない歌舞伎観戦でもあり、熱く語ることは出来ませんが、映画を観ながら歌舞伎を観たような気分にはなれる。

国宝の肩書を持つ者とはその名の通りな歌舞伎者(本来のカブキモノ)のような素性のわからぬどこの馬の骨かもわからない者であっても、一度芸事を捨てた人物であっても、それらを何人なく受け入れ拾い上げて芸事を後世に技を伝える使命を得ているのかもしれない。

爺さんの舞にはその上の狂気のようなものを感じるもので、その狂気に近づいた時にその国宝の名を次ぐ継承者として認められて推挙されるようにも思う解釈でもある。

先日、奈良の長谷寺の回廊は花の花道を登る人生のようなものでもあると書きましたが、この映画を観ているとそのような段差のある回廊が連想される。

下廊は段差がほとんどない楽な階段で1)血筋な器の道、中廊はほどほどの段差があって2)磨かれる技の道、上廊は段差が険しくなって3)それを登ることで高みにある世界を覗くもので、人を育て技術を伝承し、その人の人生の全てが詰まっている険しい道のようにも思う。

映画を一度観ただけで詳細はわかりませんが、私はこの映画「国宝」をこのように分析した。

そして、我にはそのような階段は何に一つないなーと自戒しながら、すこすネタバレですが幼馴染の女が全ての元凶の中心であるように思う。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「バイオハザードRE:4はやっぱり面白い」

今週はデス・ストランディング2の発売で発売日2日前から遊べる予約特典に合わせてランニングして攻略する。

今年の暑い6月はエルデンリング・ナイトレインから始まり、バイオハザードRE:4、デス・ストランディング2とゲーム三昧と続く季節でもある。

大まかなストーリーや展開は知っていますが案外覚えていないものでリニューアルされた世界もまた良い。

頭の中に鈴木史朗さんが「はい、ここでゾンビを焼きます」なイメージが頭に浮かぶものですが、今回はゾンビを燃やす武器がなかったようにも思う。

そして、鈴木史朗さんはどこか歌舞伎俳優な佇まいもあって、それは映画「国宝」にも繋がるような濃い6月の予感でもある。

レオンやアシュリー、エイダの顔も最初は何か違うようにも思いましたが、遊んでいるとやっぱり何にも変わらない奴らの物語でもある。

「バイオハザードRE:4」の好きなところは何かと言うと、それはステージが良いところ。

大まかにA→B→Cと変化し、そのいずれのロケーションもナイスな地形や場所であるように思う。

そして、この「ステージ」な言葉が出てこなくて「ゲーム世界の場所」や「ロケ地」などと頓珍漢な表現で話していると伝わらないプレイゾーンなゲーム世界でもある。

「ロケチ」は「ドケチ」みたいでもあり、終始、回復ハーブ、銃弾、お金も金欠で確かにドケチ旅でもあった。

ラスボスは周知しているので強い弾丸だけは最後までキープしておきましたが、ゲームの世界でもお金を散財せずに大切にすることは重要だ。

写真は私の大好きな高さが30センチぐらいあるチェーンソー男のフィギュア。

初めてズタ袋をかぶったチェーンソー男に出会った時のことを思い出すと、奴の視界に入ると「ブーンブブン」とチェーンソーを起動させてチェーンソーを振りかざして走ってくる怖い思い出。

私はチェーンソーなど振り回す怖い映画もまだ観たこともないもので、ゲームの中でいきなりチェーンソーを振り回して襲ってくる大男にビックリして「ハアハア~怖い~もう無理~」とダッシュで逃げたものだ。

しかし、家の中に逃げても屋根に逃げてもどこまでも、チェーンソーを振りかざしたヤバい奴はしつこく追いかけてくるもので流石に私も拳銃で反撃する。

しかし、奴は銃弾にも怯まずに突進してくるものでチェーンソーで斬られてYOU DEADだった。

あー怖いチェーンソー男とひっくり返っていた。

私の人生初めての恐怖体験はこのように記録されるもので、その後、チェーンソー男のフィギュアが販売されていることを知り購入する。

この人形は私がフィギュア好きのキッカケとなる1体かもしれないもので、好きなお人形さんを3体選べと言われれば一つに選ぶものだ。

バイオハザード4関連のフィギュアはチェーンソー男とクラウザー様を持っており、その両方が敵で、レオン様は当時流行かもしれないあの髪型があまり好きでなかったので購入しなかった。

物語の魅力とは敵がいてこそ光り輝く世界でもあり、正義にも美学があるように悪(敵)にも美学はあるのかもしれない。

そして、このチェーンソー男のフィギュアを手に持つとあの時の恐怖が蘇るもので、そのような恐怖に打ち勝った戦利品かもしれない。

このフィギュアはあまりにも好きすぎて、試しにリュック横のジュースポケットの中に入れてみたら・・・何だかカオス。w

こんなのをポケットに挿していたらネットに晒されてしまう。ww

今のフィギュアは可動域も多く精巧ですが脆く壊れやすい。

そのように考えると、この頃のフィギアは可動域も少なくて大雑把で壊れにくく、子供のおもちゃな本分が残っているようにも思う。

おもちゃの要素のあるフィギュアは良いね☆

映像の美しくなったバイオRE4の世界はまだ本編だけしか遊んでいませんが、デススト2が終わったら再びこの世界に戻って来る予定だ。

このバイオハザード4には本編以外にも様々なおまけゲームがたくさん入っており、作り手の人を楽しませたいと思うエンターテイメント魂を感じるものだ。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「型か形なしかジーザスそれは大問題だ」

あー暑いー。

ムワッと空もガスって常に数人の湿度な従者を引き連れて歩いているようだ。

タオル片手に汗をふきふきと、この夏のシーズンに向けて購入した扇風機を使いますが全く涼まぬ。

体にまとわいつく湿度とは「あっちに行って」と追い払いたき暑さでもあり何かの解決策はないものか。

漫画のような気合なオーラーを纏いて「ドイヤー」とべとべと蒸し暑い空気を弾きたい、正直に言うと工事の人が着ているあの作業服が欲しい。

名前はなんと言うのかと調べると空調着で、我の場合は全身オーバーオールな空調服を着てバルンバルンに膨らんで涼しく歩きたい。

こんなにも暑ければ文章の世界も溶けるもので「ゴシック溶融体フォント」も必要だ。

エナジードリンクの文字は大抵、溶けた文字が基本かなと思えば溶けている文字を採用しているのはモンスターとロキ・トリックだけで、必ずしもとろける文字がエナジードリンクっぽさを示すものではないようだ。

ならば、「~ぽさ」な雰囲気を作り出すものとは何かと考えれば色や文字、デザインなど様々の要素を含む蓄積された総合体のようでもある。

それらが組み合わさって飲み物の缶はエナジードリンクっぽく見える。

この世の中の全ての文字がとろけるチーズみたいに溶ければクーラーの涼しい場所にいる天上人にもこの暑さの危機感を共有できるのかもしれない。

溶けた文字は暑くて・熱い気持ちを人に届ける一つの形か型かもしれないと、わーは朝から、「形」と「型」の違いがわからないので調べる。

「形」はモノのカタチや形跡が残るカタチのことで、物事の形式のカタチ、借金のする時の担保のこと。

・「形」を見たままの表面上のカタチであると解釈する。

「型」は武道・スポーツ・芸事の手本となるカタチのことで、カタチを抜く鋳型、決まりきった一定の所作・動作、ある方面の特徴を示す典型のカタチのこと。

・「型」は人の内に集積し蓄積された学習の結果の「型」であると解釈する。

先日観た映画国宝は後からも何か心に引く映画でもあり、世の中には誰かの先生から熱心に教えてもらえる恵まれた人たちもいて、そのような芸事とは「型」であることを確認する。

自分の創作物とは自分で勝手に学びながら独断で作っているもので、それは芸事のような「型」と比較しても別世界の事柄でもある。

それなりのカタやカタチらしき自分らしさの特徴はあるものの、自分には教えを請うような先生や特定の誰かの作品に学ぶこともなく、決まり決まった「型」の決まり事もない。

ゲームの世界でも野良ですが、現実の世界でも鎖を持たない野良犬みたいで、我は「形無し」あるいは「形ばかり」なのかと一抹な不安を抱く。

だがシカシーなのだ。

ここから挽回。

私は誰にも教えてはもらえませんがそれなりに学ぶこともあるもので、唯一の先生と言えばファッション雑誌だ。

思春期は雑誌の隅々まで熱心に読み「この色は良いな、このようなデザインはステキだ、異国のファッション写真を見て見聞を広め」自分の骨格の基礎部分はファッション雑誌で出来ていると言っても過言ではない。

その意味では私の先生とは雑誌を作ってきた人たち皆の集合知とも言えるし、雑誌を作っていたお前たちが私の先生でもある!ドーン!草

「形無し」「形ばかり」とは表面上の「形」のことで、それなりに学習もしトレーニングをしないと文章も絵も書く体力・根性・気合も培うこともなく、上手い下手は除いてもキャリアの長さだけはベテラン級かもしれない。

なので、その道の学びとは「型」のように思う。

人生とは学びの数だけ「型」があり、口先だけの「形」とも異なって、我も「型」であることに決めた!w

よって、

私は「形無し」や「形ばかり」ではなくて、大勢の雑誌作りの先生たちがいるなかなかの血統証付き野良犬であることが判明した。

良かった、良かった。

そして、今日も暑くて型となる。

*デスクトップ画面用の画像です。

「寝ていたら地獄の底からブービー音が聞こえてきて我は目覚める」

音は>><ビビビーン><<となかなかの爆音で鳴り響き、暫くすると鳴り止む。

そして、静かなる間が広がったと思えば、再び眠りの谷間を切り裂く爆音が私を叩き起こす。

アラート音によって目覚めると体も急に暑くなるもので、最近、日焼けした私の肌もヒリヒリと痛い。

そして、そのような日焼けした肌に湿度という厄介な水分が纏わりつくと不快度指数も爆上がりとなる。

日焼けした肌とはお風呂に入り汗を流しても何故かヒリヒリとずーっと暑く感じるもので、常に暑い。

まだ、本格的な夏は来ていないというのに、こんなに暑がっていたら先が思いやられる。

そして、昨日も日焼け止めを塗らないといけないと思いながら曇り空でもあったので塗り忘れれば、肌はヒリヒリとすっかりと日焼けしているものだ。

太陽光ヤバいね☆

日焼けをしていなければ、こんなにも暑くもないような気もするもので、どのように梅雨空が広がる曇り空や雨が降っていても、絶対に日焼け止めは塗らないといけないと思う、よく聞く呆則でもある。

6回目だろうか7回目だろうかアラート音は部屋の中に鳴り響き、流石の私も我慢の限界でむっくりと起き上がる。

許しまじき機械音と、目が開いているのか、開いていないのか、この世の終わりみたいな酷い顔でキッチン方面から聞こえてくる音の発信源を調べる。

恐らく、この時計のタイマーがうるさく騒いでいるのかと思い、お茶一杯の水分補給して、その時計を拾い寝室に戻ると、再びキッチンから爆音が鳴り響く。

「この時計は関係ないのか」と自分でツッコむ。

音の発信源はどこかと探す為に次に音が鳴るまで暗闇なキッチンで待機していると、「何をしているねん!」みたいなお化けもビックリな恐怖シーンでもある。

蚊がマイ手や腕に止まるのを待つように虎視眈々と音の発信源を探るが、音はなかなか鳴らずに待ちぼうけで、次に音が鳴った時に時計横の無線スピーカーが騒音の発信源であることを確認する。

さっそく電源ボタンを長押して強制終了し、音の鳴る原因がマグネット端子の給充電が外れ、電池も無くなり音でお知らせしたようだ。

親切なのか?鬱陶しいのか?腹を空かした子供たちが騒ぐように、今やスピーカーも電源を食わせろと大騒ぎする世の中になったものかもで、我は世の末を感じる。

私はヒリヒリと日焼けする肌の熱、纏わりつく湿度、部屋に鳴り響くスピーカーの音の暖子三兄弟に苦しめられて目覚めて、再び深い眠りについた。

| ̄ ̄ ̄|

|あち~|

| |

̄ ̄ ̄ ̄

ということで、

昨晩からデススト2を始める。

先ずは、永遠と広がるオープンワールドのクオリティーが凄くてびっくらだ。

コピペで作られた大地ではなく、そこに元から現存するような大地でもあり、私はその光景の美しさに見惚れる。

そして、ゲーム世界の進化もまだまだ底が無いと知るものだ。

進化の底なしとは是また凄いこと。

サムは赤ちゃんを抱えなぜ?このような砂漠な岩山を登山しているのか?気分転換の散歩でもしているのか?と、コケないようにゆっくり大地の尾根を歩き、案の定、私は迷子となる。

いい年の大人となっても、いつまでも迷子となる迷い人でもあり、迷うとうろうろと地面を見ながら歩くのはゲームの世界でも現実世界でも同じだ。

実際に足元をよく見て歩かないとコケてしまうものではありますが、足元をよく確認し前方の危険を察知しこの美しい景色を堪能しながら遊びたいものだ。

ナビが方角を教えてくれたので無事に家に帰れましたが、操作方法もすっかり忘れているものだ。

これから毎晩、荷物を運ぶバイト生活が始まるかと思えば忙しくなる予感で、今年の6月は肌もヒリヒリと暑い季節でもあり、文化熱も熱く沸騰しており、今年の6月はとてつもなくアツカッタ6月だったと記憶するだろう。

*デスクトップ画面用の画像です。

̄ ̄ ̄/ | | / /

/ / /|

/ / |

*デスクトップ画面用の画像です。

「運とは動かすことによって、はじめて吉凶禍福を示すものだ」

このビンは100本入りの万年筆の替えインクの空き瓶にサイコロを詰めたもの。

インクとはたくさん書いたとしても、なかなか100本消費することは大変で、これはお店の万年筆サンプル用インクとして消費していた空き瓶である。

万年筆インク消費の多くは自然乾燥であるのかもしれなくて、万年筆は使わずに放置していれば自然に乾燥するものでもある。

毎日私がこんなにも暑い暑いと言っていれば、水が主成分のインクもカラカラと乾燥するのは当然で、乾燥して書けなくなった万年筆をじゃぶじゃぶと水やぬるま湯で洗浄すれば完全復活するので捨てないように。

万年筆の空き瓶の良いところは口が広くて小物などの保管にもピッタリ。

また、空き瓶は普通に置けるし、斜め置きや、正反対にひっくり返して蓋を下にしても安定して置ける。

万年筆のカートリッジの入った空き瓶は小さな宝物たちを詰めるのにピッタリな容器のようにも思うもので、インクカートリッジの空き瓶は捨てずに小物収納の容器として再利用することがおすすめだ。

部屋に飾ってもなかなかに雰囲気があり良い置物となる。

四角いサイコロ、丸いサイコロに多面体のサイコロやタコ足の模様の入ったクトゥルフ神話専用のサイコロのようなものも入っている。

よく見ると一つだけサイコロではない木星も収納するもので、サイコロの入った瓶に木星が入ると突然小さな宇宙を感じる。

木星の表面は大気が渦巻く空間のようで、太陽に次ぐ大きの惑星でもある。

地球の約十数倍の大きさで、もっとサイズが大きくなり質量も増えれば自ら光輝く熱を持つ光星となるかもとも言われる程の巨大な惑星でもある。

しかし、そのほとんどは大気のようで、表面には有名な大赤斑(だいせきはん)と呼ばれる木星の目がある。

観測された百年前程の昔からその大赤斑は多少の大小のカタチの変化はあっても、今も昔もずーっと変わらぬ同じ模様を作るようで、これは構成するほとんどが大気であることから考えても不思議だ。

仮説によると木星の地表から吹き出す物質が化学変化してそのように見えるのかも?ということらしく、宇宙とは存在そのものが科学実験室のようでもある。

人生に必要なサイコロの個数とは2~3個もあれば十分に間に合うもので、瓶詰めされた集合体のサイコロの数は全く人生にとって不必要な数である。

サイコロとは「運」を司る記号でもある。

このように多量のサイコロが瓶詰めでもされれば、さぞ多量の「運」の具現化かなと思ったりもするものだが、しかし、残念なことに現実とは酷なもので、たくさんの瓶詰めのサイコロを所有していても一欠片の「運」も感じない。

さっそく、「運」について調べる。

「運」とは運送・運転・運用・運動・幸運・運命などと運び動かすことの意として使われる言葉だ。

「運」なる記号を言葉通りに読み解けば、サイコロであれ何であれ、モノもヒトも転がして動かさないと運気も上昇しない予感。

昔、一山当ててやろうとロト6を購入した時に、どうせ買うならばサイコロを振って出た目の人気投票で選べば当たるかもと遊んだことがありますが、それは適当に数字を選ぶよりも、サイコロをたくさん振って番号を選んだ方がより当たり数字に近い傾向を示したものだ。

そして、サイコロは2~3回よりも数十回と数が多い方が当たり目に近くなる感じで、仮想で回数を増やしたこれが確率なのかな?という感じでもある???

そして、大当たりもなく飽きた。

「運」とは吉凶禍福(きっきょう・かふく)な巡り合わせでもあり、「運」とは良いことも、悪いことも、どちらに出てもおかしくはないもので、そのような、どちらに転ぶのかも分からない「運」を欲するのであれば、その言葉通りに動かせという呆則かもしれない。

さっそく、欲深き私は空き瓶の口を開けて小さな宝物たちをザザりと机に転がす。

サイコロの目はトップシークレット!

そして、この数字が何の数を示しているものかもさっぱりわからないのですが、確かに「運」の扉は解放したのだ。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「実家の庭から持って帰った雑草の食べられないニラは元気良く育っている」

今朝、水撒きをしていると拾った種からやっとこ育った若木の葉っぱが、毛虫なのかイモムシなのかの幼虫に食べられていた。

さっそく、私はそれらイモムシをティッシュペーパーで採取して潰す。

あー気持ち悪い。

世の中にこんなに気持ち悪い生物がいるものかと思うのですが、奴らにはもっと良い葉っぱがそこら辺にたくさん生えているのに、なぜ我が家の小さなベランダの生育途中の新葉を選んで食べるのでしょうか。

私は鳥である。

小さなクチバシでご馳走のタンパク質を見つけてつんつんと摘まみ、鳥貴族な気分で3匹の小さなイモムシを駆逐する。

若い木が大きく成長する道程とはなかなか険しい道かもしれないもので、私がいなければ、この木は枯れてしまったかもしれないもので、一つの木の生命を救い、3匹のイモムシの生命を断った。

アーメン。

そして、

悲しいことなのか、案の定なのか、我がベランダ農家のニンニクは土に還る。

ニンニクは跡形も無く消えて完全な土となり、セリも全く食べていませんが随分とスカスカとなり本数を減らす。

恐らく、この夏を乗り越えることは無理そうな予感である。

ニンニクの土は1本の草も生えずな土となり、セリの土壌には1本の雑草が生えてこの草は何の草なのかと思い抜かずに観察している。

どうやら、私はベランダ菜園家には向いていないようで、食べ物はスーパーから調達するという当たり前の世界からはまだまだステップアップ出来ない。

ダメであった事柄を予想して書き出すと、まーまーまー、水をあげるぐらいの特に何もしないベランダ農家でもあったので、このような結果は当たり前かもしれない。

丁度、大阪万博で大量に虫発生の阿鼻叫喚なニュースが流れていた時に、我が家の米ぬかの改良土壌からも小さな羽虫が大量発生しとても怖かった。

今は全く見かけないもので奴らはどこに消えたかとも思うのですが、来年に備えて潜伏している可能性もあるので、私は真夏の天日で土壌殺菌する計画だ。

米ぬかの土壌改良やニンニクの根の栄養素は寧ろ微生物の栄養源となったかもしれないもので、作物を育てるよりも土作りをしていたのかもしれない。

なぜ、ニンニクは土に還ったのか?

作物を枯らした原因は羽虫を撃退する為にシコタマぶっかけたキンチョールにあるのかもしれない。

または、途中までは青々と元気よく育っていましたが雨の日が続くと急に葉っぱに元気がなくなったので水はきの悪さにも原因があるのかもしれない。

よく農家の畑を見るとお山を作って水はきを良くしているので、ベランダのお供の鉢たちには壺みたいに水を貯めるタイプではなく逆鉢型鉢で育てる必要があるのかもしれない。

しらないけれども。

そして、墓場に生える雑草の小判草を今年も育てようとチャレンジしましたがすぐに枯れる。

雑草とは抜いても勝手に生えてくる厄介な雑草ではありますが、いざ育てようと思うと雑草さえ育てることが出来ないセンスの無さでもある。

墓場から雑草を抜いて持ち帰って来るだけでもヤバいのですが、雑草一つ育てられないガーディナーはそこそこにヤバい生き物でもある。

今朝も雑草の王様クローバー系の雑草を1本抜きましたが、雑草の根っことはなかなかに強く深いものだ。

雑草を育てるには表面上の草を育てるというよりも、しっかりとした根っこを育てるというか、根っこから栄養分を奪う居候する親分も一緒に育てないといけないような気もする。

これは先日の「形無し、形ばかりな形か型」で分別すると、雑草とはどちらかと言うと「型」タイプであるように見える面白さだ。

雑草生育の成功例は実家から持って帰った実家で絶滅した紅葉する多肉植物と、以前、実家に持ち帰ったニラである。

青々と庭に生えるニラがオシャレに見えて紙コップに入れて持ち帰ったものだ。

「このニラは食用ではないので絶対に食べないで」と言われ、「イエスオフコース私は絶対にそのニラを食べません」と、食べられない雑草ニラを育っている。

小さな鉢の中でニラの葉っぱを広げて元気に大きく育ち、ベランダで作物を収穫できる日はまだまだ道遠きことかな。

*デスクトップ画面用の画像です。

「昨日はデススト2三昧です」

朝から昼、昼から夜と籠もってゲーム内の配達業務を行う。

ギターを弾いて戦うヒッグスにも楽しみですが、本作には新しいヒロインも登場して激アツだ。

荷物をスムーズに運ぶ為には国道やその設備を作るインフラ建設も必要で、素材集め、ストーリーも進めてと大忙しでもある。

今どの辺りまで来ているかと言うと、次はハートマンに会いに行くところ。

モニター中の美しい世界は没入感があり、クエストが立つとついついそれに答えたくもなる。

デスストにはたくさんの~症候群な言葉がありますが、私はゲームやりすぎの配達症候群でもありゲーム内の朝から深夜まで荷物をお届けしていると「こんな夜中まで荷物を運んできたのか」と驚かれる。

寧ろ、就寝中に起こして悪いなとも思う真のブラック戦士でもある。

ゲームの中のお届け先は決まった数件しかありませんが、現実の配達先は果てしなく存在するもので、すぐに迷子になってしまう私には本当の配達とは難関なクエストでもあるように思う。

先日、池袋から自転車で走っていたのですが道に迷う。

池袋で線路の下をくぐれば山手線の内側に入るもので、さっそく線路下をくぐりて大きな国道を道なりに走る。

王子方面まで真っ直ぐに進むと、とても遠回りになるような予感で、途中の大塚辺りで曲がると再び山手線の線路が前方に見える。

これを再びくぐったら山手線の外に戻りそうな予感でもあり、方角的には間違いなく山手線の内側を走っているように思うものの私は完全に迷子だ。

スマホを取り出して調べるのも面倒で、駄目人間とは自分の直感と嗅覚に従い迷い道を突き進む。

線路をくぐる勇気はなかったので線路脇の横道を走ると巣鴨警察署を発見し方角的には正しいことを確認する。

大塚なのに巣鴨とはややこしいのですが、電柱や壁の住所を見ても大塚や巣鴨と交互で複雑な境界線でもあるようだ。

迷ったら道を横にそれて周辺情報を掻き集め問題解決の先送りをするところが自分らしく、小さな高架下をくぐり抜けて進むと千石な住所もチラホラだ。

そして、千石であれ巣鴨でも初めての道とチンプンカンプンで迷子に間違いはない。

自転車とは知った近所しか走らないもので「あいつは迷子だ」と思うようなことはありませんが、自転車乗りの何人かに一人は「ここの道はあっているのかな?」と初めての道に不安と迷いに格闘しながら走る自転車乗りも多いかもしれない。

今、私はデスストの配達員でもあるので配達業務は得意気になっていますが、こんなにも難しい見知らぬ道を使い、果てしなく立体的に広がる住所にお荷物をお届けする業務はとっても難しそうである。

そして、昨晩、ゲーム世界から久々に戻ると声が枯れていた。

なぜ?黙ってゲームしているだけで声が枯れるのかと不思議ですが、初めて声を発する子供のように、酒焼けの翌日みたいに声は枯れていた。w

ずーっと無言の真顔で荷物を運ぶ作業ゲーをしていただけで声が枯れていて面白い。

このように声が出ないくらいに熱心な熱量を他方面にも振り向けたい。

そう言えば、

時雨から動物を救出している動物保護官がいるのですが、そこに荷物を運ぶ度にAやBの評価しか貰えない。

大抵はS評価でエッヘンと自己満足しているものの、あの三人からの評価は著しく低い。

どこかバンドっぽいので調べるとイギリスのバンドの「CHVRCHES・チャーチーズ」の3人で前作も出演していたようだ。

関係ないけれども、ゲーム世界の星野源さんの家にも荷物をお届けしてマブ友ぐらいの高評価を頂き、親交度も高まり何だかゴミみたいなモノをくれた!!草!!

何だか失礼なのですが本当にゴミのようなモノだ。byムスカ

なぜ、3人の評価が低いのかと考えれば、一つ気になることはある。

自然環境や動物を守る街や動物保護施設の一帯には森林が広がっているのですが、私はドデカイ戦車みたいな配送車で新芽や木々をなぎ倒し道を作りながらお届けしていた。

その森林に道を作る為のダメージが低評価の理由かもしれない。

環境を大切に思っている環境保護団体までの荷物のお届けは木々をぶっ倒しながらお届けしては絶対にダメ!

私でも謎の樹木の新葉が虫に喰われてご立腹でもあり配送人がそのような植木をなぎ倒してやって来たら低評価となるものだ。

しかし、あの3人は木々をズタズタと自然道をなぎ倒して道を作るサムに対して、ノリノリの手振りで答えるいい奴らで動きが何だかかわいい。

*デスクトップ画面用の画像です。