�u�A�N�����J�b�^�[�v

����͂�A���̓�������������ł��B

7����6���㔼���瑱���ҏ���7������n�܂�Ăѐ���Ԃ��ҏ��ŏI���܂��B

�����āA�{����8���A�����\���B

�ăo�e�����ɂ��܂��Ă����[�B

���̖ҏ��̒��ł��A���E�̂�����O�̃T�{�e�������͂ƂĂ����C�ł��B

�O�̃T�{�e���͓��R�����ɋ����ă��������Ɛ������Ă��܂����A�������������̂���������Ղ�̐��ŗt���ς��X���C�ł��B

�ŋ߂͐V��𐔃Z���`�L���ăl�h�D�[�T�̂悤�ȗ��݂��V����4�{�L���܂��B

���ɂƂ��Ă��̏����̓w���w���ƂȂ鏋���ł����A���̂悤�ȏ������ł����������������Ɛ������Ă��邱�Ƃ͑f���炵�����Ƃł��B

�Ƃ������ƂŁB

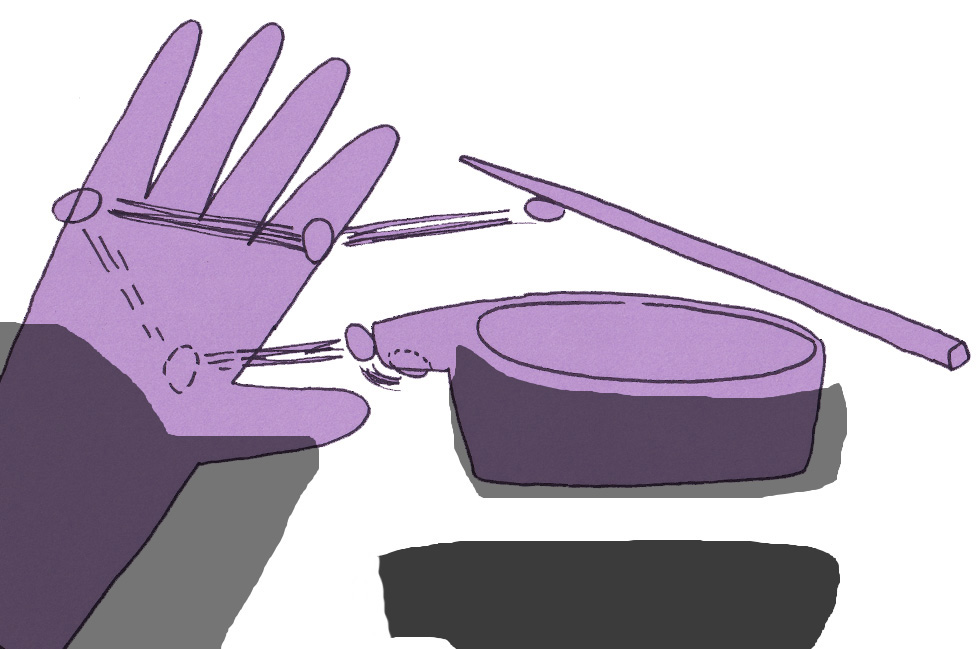

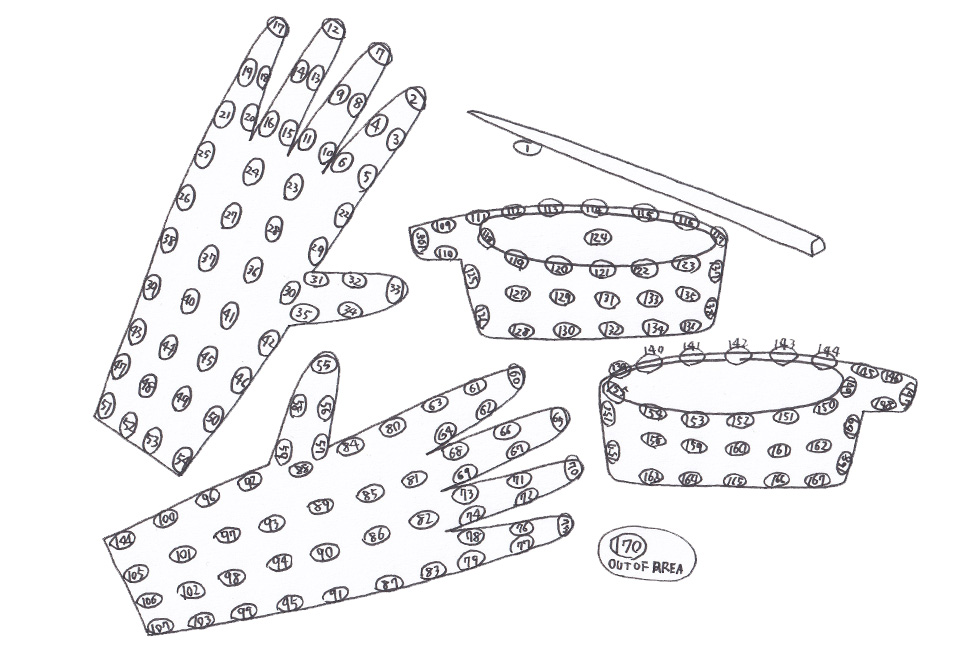

�{���̂���̓A�N�����J�b�^�[�B

�v����A�N�����̔������̕��������̃p�[�c���o���J�b�^�[�ł��B

��[�̂����ܕ����łЂ������č��܂��B

�a���@��A�����āA���̍a�����x�����x���[���@�邱�ƂŌ����v���X�`�b�N���o�����Ƃ��ł��܂��B

�n���ɂЂ������Ђ������Č@��o������B

��x�ɃX�p�b�ƌ��������ł͂Ȃ��A����܂ŃL�[�L�[�炷�悤�ȉA�����ŏ��X�ɐ[���荞�݂����ăp�T�b�Ɛؒf�B

����Ӗ��A�S�����ȓ���ł���A�V���[�ƂЂ������L�₱���@�ꃏ�������݂����ȓ���B

������������A�Ђ������Ƃ͑ŗ͌n�قǂ̃C���p�N�g�͂Ȃ���������Ȃ����Œn���ɒɂ��čŋ���������܂���B

�Ȃ̂ŁA�s���܂����������������ē{�点�Ă͂����܂���B

����͈̑�Ȃ�l���̋����̈��������܂���B

�v���X�`�b�N�̌��݂̔������炢�܂Ō@��i�ނ��ƂŃ|�L�b�Ɛ܂邱�ƂŐؒf�ł��܂��B

���̂悤�ȃA�N�����J�b�^�[�ł�������A�l�R�u�������ɂ�����V�����A�N�����J�b�^�[���w�����Ă��܂��B

�V�A�N�����J�b�^�[�͌`�i�����Ă��Ď����肪�������t�B�b�g�����g���₷���J�^�`�ł��B

�}�C�����������ƌÂ��A�N�����J�b�^�[��3�{���I�I�����Ă��܂��B

�i������j

�P�j�A�N�����T���f�[�J�b�^�[�i�v���X�`�b�N�p�j�F������̏��i�͐n���Œ莮��Do It Your Self �Ə�����Ă���悤�ɐn�͓u�œu���Ŏg�p����n�[�h�Ȏd�l�ł��B����͉����ɂ͈����Ȃ��㕨�ł��B

�Q�jOLFA P-CUTTER400�F���^�C�v�i�ׁj�BOLFA�̐n�͎g���̂Č����ł��܂��B

�R�jOLFA P-CUTTER800�F���^�C�v�i���j�B����w�������J�b�^�[�̋��o�[�W�����B

�S�jOLFA P-CL�F�V�^�C�v�i���j�B

�V���������r����ƎԂ̃f�U�C���̂悤�ɐV�����A�N�����J�b�^�[�͍����ȃf�U�C���ł��B

�A�N�����J�b�^�[�Ƃ������ʂɐ������Ă�����g�������Ȃ��}�j�A�b�N�ȃJ�b�^�[���l�{���L���Ă��Ă��邱�Ƃ͏����ʔ������Ƃł��B

�ǂ��`�A�N���������̂���D���Ȃ̂��H�Ƃ������b�ł����A���炭�A�N�����J�b�^�[�͍D���݂����B

���Ɏ����v���X�`�b�N�f�ނ��Ƃ���ƔM�Ɏア�ł��B

���x���̖ҏ���l���̎ܔM�ȔM�g�ł��тɋȂ��肭�˂�c�ȃJ�^�`�ɂȂ��Ă���͂��B

����Ȏ��̃v�������o���̂��A�N�����J�b�^�[�B

���o���ڒ����ă��X��ڏ������ăp�e�����߂��čĂу��X���ăJ�^�`�𐮂���B

���`���邱�Ƃ͐l���݂����n���ʼn����[�����̂ł��B

�i�ׁj�^�C�v�͎g��Ȃ��C�����邯��ǂ��V�A�N�����J�b�^�[�i�ׁj���w�����܂��傤�B

�@

�@

�uMoney Game�v

����͂�A����͏��������B

���ꂽ���ŋ��߂̔M�����������ޕ��̋�������Ŗ{�����ҏ��炵���B

��ӂ͐Q�Ȃ��珋���Ėڂ��o�܂��܂��B

�N�[���[�̉��x����x�������獡�x�͊����Ėڂ��o�܂��Ɖ��Ƃ��Z���������ł��B

�P���̍��Ƃ͐������铀�����Ȃ����ɂ��Ȃ鉷�x�̍��Ȃ̂ňӊO�ɑ傫���B

�V�C�}������Ƌ���ȑ����m���C��������o���܂��B

�}�����邾���ł��������C���B

���̍��C�����ړ�������悤�Ȃ��̂������Ȃ��̂œ��������͋����葱�������ȗ\���ł��B

���C�����ނ����獡�x�͒�C����䕗�̉J�Ő��Q���������܂��B

�Ȃ�Ƃ�����̋��オ�����Ăقǂقǂł����ė~�������̂ł��B

���̂悤�Ȗҏ��ł���Ɍ��C�Ȃ̂��u�����v�ł��B

���~�ȘT���M�p���Ă���̂́u�����v�݂̂Ƃ̂��b�͂���܂����A�{���Ɍi�C�̏㉺���W�Ȃ��A�ЊQ�푈�\���ɂ��W�Ȃ��A�n����łǂ�Ȏ����n�C�e���V�����ɓ�������Ă���̂́u�����v������������܂���B

����A���̂悤�ȊO���̂����߂Ă�����A����ς�t�����`�t�����̂��D�͉��Ƃ��X�e�L�ȃf�U�C���Ȃ̂Ő[���ώ@���܂��B

�T�O�t�������T���E�e�O�W���y���ŃX�e�L�ȃC���X�g���������Ă��܂��B

�u�ۂ����ݍ��ցv�̈�������Ĉُ�ɂ��킢���B

�����͂P�t�����`�t������20�~���炢�������悤�ȋL��������̂�1000�~�D�Ȋ����ł��B

��������100�t�����D�̐l���̂��Ƃ�m��Ȃ��āA�ܘ_�A�m�낤�ƍl����悤�ȊS���Ȃ��āu100�t�������ڂ狳���v�ƌĂ�ł��܂����B

���̒��ł͉��ƂȂ��Ȋw�҂Ȃ̂��ȁH�Ǝv���Ă��܂������A����A���D���悭�ώ@����ƃ|�[���E�Z�U���k�Ƃ̕\�L������܂��B

�|�[���E�Z�U���k�ǂ����ŕ����o���̂��閼�O�ŁA���������A�O�O��Ɖ�Ƃ̂����O�ł����B

2012�N2��18���������ăt���������ƃ��[���������I�����Ă���̍����͂��߂āu�ڂ狳���v����u��Ɓv�ɏ��i�B

�Ō�܂Ń��[���Ɍ�������Ȃ������t����������5�����[������悤�Ȃ̂ŁA���̓��̐����ł��B

�������Ȃ����̂͑S���ᒆ�ɓ���Ȃ����̂ł��B

����͖{���Ɏd�����Ȃ����ƁB

�������͌��������̂������Ă��Ȃ��̂͌����ł��B

���̎��̓l�^�ɋQ�����T�݂����ȂƂ��낪����̂Łu���ڂ狳���v�ɂ��r����������܂��B

�����āA�|�[���E�Z�U���k�ׂĂ���Ɓu�J�[�h�V�т���l�X�v�̊G���ƂĂ��ʔ����Č��\�D���ł��B

������A�M�����u������l�X�̊G�ł���͂��D�ɂ��}��������Ă��܂��B�i�j

����ς�A�t�����X�ɂ͂��炵���Z���X������܂��B

�Ƃ������ƂŁA�����G�̐��E��������ׂɃ��t���`���܂����B

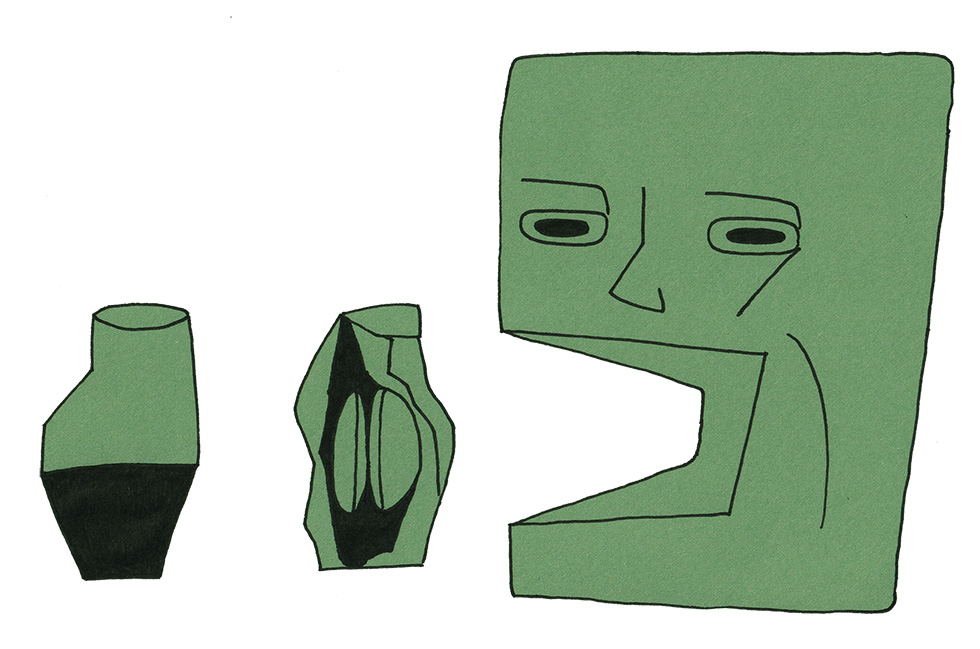

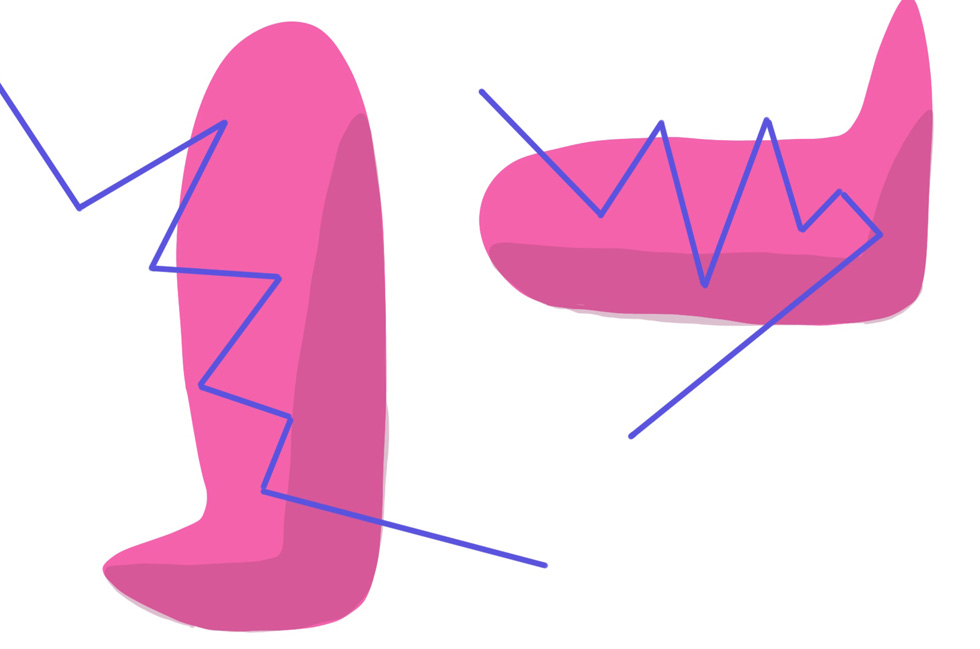

�P���ڂ�3�l�̃J�[�h�q���̐}�B

�Q�[����������ɗ��p�C�v�����킦���jD�͋��炭�D�ǂ݂��č��}�𑗂�C�̒��Ԃł��B

����������p�C�v�̉��ŃX�p�X�p�ƃJ�^�`�ŕ\��A��a�i���j�̎D��C�ɓ`���Ă��܂��B

�b�̃��b�`�}���͂�������������A���������������ɕ������𗧂Ă܂��B

B�i���j�����̐l�����C�ɂȂ肤�ނ��K���ɃJ�[�h���B���Ă��܂��B

A�͌��̃p�C�v�jD���x�����ăJ�[�h�������Č����Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B

2���ڂɂ��`�͓o�ꂵ�܂��B

����A���̃V���[�Y�̎����A�ł��B

E�͍������j���s�C���ȃK�`���B

�C�ɂȂ�̂̓��C���r�B

�ꖇ�ڂ̊��ɂ͂��D������܂����A2���ڂɓq�����邨�D�͂Ȃ��ă��C���r�����B

�q�����̒��g�͍��ӂ̂����Ȃ̂�������܂���B

A�͏I�n�E�l�̂悤�ȃ|�[�J�[�t�F�C�X�ŏ����ɒ��݂܂��B

�����āA����A���̂悤�ȃM�����u���Ȑ��E�Ɍ���o���̂�����������j�B

�I�n�r�Ԃ锯�̖сB

���ɂ͂��̒j���|�[���E�Z�U���k�̃��C���r�̂悤�Ɍ����Ă��܂��B

����������܂����A���̓����Q��O�Ɋς������������ĂȂ��Ȃ��Q�t���Ȃ���ƂȂ�܂����B

�ȏ�A�S�Ď��̏���ȉ��߁B

����ɂ��ƁA���̐��̒��Łu�����v��薈�����C�ȑ��݂͖�����������Ă��Ȃ��悤�ł��B

�@

�u�����Ƃ������t�����v�����Ȃ��v

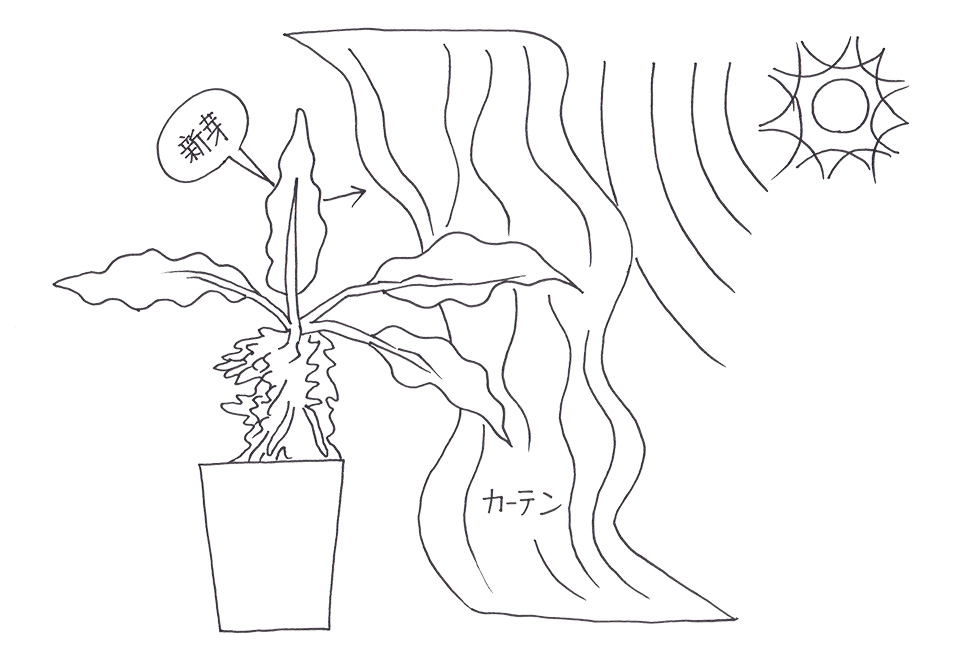

�����B�������܂��B�u�T�}�[�v�ȋC����������100�������Ă����Ԃ̏����ɂ͑ς����܂��B�ܔM�̑��z������Ė؉A�ɓ��炸��Η��邱�Ƃ��ł��܂��B�؉A�͓����̂ЂƂƂ��̃I�A�V�X�B�⌚���̉��ŕ�������������ƁA����͂���ŗႦ���C���̐������낷�M�g�ł����������������܂��B����Ŗ�̔M�і�B����͔@������S���؉A�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ɂǂ��ɂ��Ă������B�M��тт���C�̉��ԂȂ��̂ɖ������Ă܂Ƃ����܂��B����͓�����̂Ȃ������ł��B�����̏����������B�����ɉ��߂�ꂽ��C�͊X�̋��X�ɍs���킽��A��爳�����鑾���m���C���̃G�l���M�[�͕��˗�p�����������ł��Ȃ��p���[�������Ă���̂�������܂���B�����������ƂŃN�[���[�̌������������������ɓ����܂����B�u�����`�T�����`�T�v�Ƃ͌����Ă���̂ł����A��̂͗����������ɂ���̂ł���Ȃ�ɗ��������K�ɉ߂����Ă��܂��B�ܘ_�A�A���E�̂������Ɏ��ȏ�ɉ��K��ԂɃC�����Ă��܂��B�A���E�̂���͓r���Ńs�b�^���Ɛ�����~�߂Ă����V����ŋ߁A�}���ɐL����1����2�Z���`���炢�y�[�X�ŐV�t�𐬒������Ă��܂��B���̗t���ς̐���̓J�[�e���̌������̑��z�Ɍ������ėt���ς�L�������ł��B����́u�v���[�Y���z�v�Ȋ����Ńp���{���A���e�i�̂悤�ɏ�ɑ��z�̌���ǂ����߂Ă���܂��B���z�������߂邱�Ƃ͐A���̏K���Ȃ̂ł����A�ʏ�͓V�Ɍ����ėt���L���Ă���Ƃ�����A���̐V�t�͕ς�����������Ő^�������t���ς𗧂ĂĐL���܂��B����Ȃɑ��z�����߂�Ȃ�Α����ɓ������Ă��炤����l�Ƃ������ƂŁA�������V���ȊO�ɏo�����Ȃ�A�������z���⍂���ł����ɃO�b�^���Ƃ��邱�Ƃ͂킩�肫�������ƂŁA����������͏\���ɗz������̗ǂ������������Œ������܂��B�Ƃ������ƂŁA�܂��Ăсu�����v�ƌ����P��ɓ��������Ă��܂��܂��B�Ӂ`�B

�@

�������Ȃ�����C�ȉ��B

�u�T�C�R�����v

�����͒�4���ɖڊo�߂āA���܂�ɂ���������̂œ�x�Q���Ď��ɍ��N������Ȃ�W���O�B

�������āA���U�A�ˊтŖ҃X�s�[�h�ŕ��͂������B

�{���͓܂��A�\��ł͍�ӂ���J���~��ƕ����Ă܂��������݂Ă��J���~�����l�q�͂���܂���B

�{���ɉJ�͍~��̂ł��傤���H

�Ƃ������ƂŁB

������\������ɂ̓R���R���ƃT�C�R����U���Ė������䂾�˂�u�T�C�R�����v�̒T�����K�v���肻���ł��B

�����ɓN�w�◝�_�A���ۊT�O������̂ł��傤���H

����͂킩�Ȃ����Ƃł��B

�Ȃ̂ŁA���ۂɃT�C�R����U���čs���Ŏ��H���Ă݂܂��傤�ƈӋC���݂܂��������ŋ߂̔M�g�̂��ƁB

�T�C�R���̖ڂɈς˂ē������Ƃ́A���̂����������ȍs���ɂȂ�\��������܂��B

���̊�蓹���K�^�̃T�C�R���̖ڂȂ�M�����u���[�v�l�I�ɂ̓��b�L�[�Ȕ����ƂȂ邱�ƂɂȂ邩������܂��A�������A�ړI�n�܂ʼn����ɊO�����낤�낵�Ă����Ȃ�A���̏����ŔM�˕a�ɂȂ�̂�������܂���B

�i�P�j�܂��������[�g��i�ށB

�i�Q�j�����[�g�B

�i�R�j�E���[�g�B

�i�S�j�߂��č����[�g�B

�i�T�j�߂��ĉE���[�g�B

�i�U�j�O��T�C�R����U�����ʒu�ɖ߂��čăT�C�R���B

�Ȃl���������ł��A�l����蓹���炯�����ĖړI�n�ɂȂ��Ȃ��������Ȃ��\���ł��B

�Ȃ̂ŁA�T�C�R���ɐl�����䂾�˂��ɍőP�̃��[�g�ł��낤�Ǝv���铹��I�����܂��B

����͎��R���̍s�g�B

���[�g�����f����u�ԂɐV���Ȗ������J�����Ƃ������܂��B

���̂悤�Ȗ�ŁA����͒��˓���������ē��A��_���������܂Ō������܂��B

�~���~���~���ƃZ�~�����⓹������A�܂��͏��Ȃ�����A����i�s���Ă���ƁB

����͐^�Ẳ��V�������[�`������i�ނ����A��قǍK�^���܂����I�����Ȃ悤�ȋC�����܂��B

���A��i�ނ��Ƃɂ��̊����x�����x�Ⴂ�B�i����̓��b�L�[�ł��j

�Ԃ̒ʂ肪���Ȃ��L�����ł̓R���N���[�g�~�L�T�[�Ԃ��ԍڂ̐������Ő�Ă��܂��B

�F�A�l���邱�Ƃ͓����ō�Ƃ͗����C�ȏꏊ�Ői�߂����ƍl������̂ł��B

�����āA����ȃ~�L�T�[�Ԃ̉���ʂ�Ɛ��̐����Ԃ������ɓ�����܂��B�i�A�����b�L�[�ł��j

�����R���N���[�g�������Ă��鐅���Ԃ��ɓ����邱�Ƃ͉��ꂽ���ł��B

�ȂE�E�E�s�����̋ɂ݁B

����̈�����������Ƃ���ł����A�ԂԂƓƂ茾�������Ȃ��炻�̂܂ܒ��i���܂��B

�H�����Ƃ����Ă���l�����̓h����ŋ�C����荞�ރx�X�g�𒅂Ă��܂��B

�_�E���W���P�b�g�̂悤�Ȃ��̃x�X�g�͂�͂�������̂ł��傤���B

��������𒅂�A���������Ɠ��A��_���ĕ����Ȃ��ł��W�W�ƏƂ������^�����ɐi�߂邩������܂���B

�������Ȃ�x�X�g�Ƃ͑I�̓��𑝂₷����Ƃ��l�����܂��B

�ł��A�H���̐l�ł��Ȃ��l�Ԃ��c��ލH���x�X�g�𒅂Ă���̂������ڂɂ��ς����A���̔��X����t�@�b�V����������������₵�܂��B

���ǂ̂Ƃ�����A����i�Ƃ���Ń��b�L�[�Ȃ��Ƃ͓��A�ɓ��ꂽ���Ƃ��炢�ŁA���ɂ͉����ǂ����Ƃ͂���܂���B

�ނ���A�~�L�T�[�Ԃ̐����������ĕs�����ɂȂ������炢�ł��B

�ł����A���̂悤�ȍ��ׂȖ����ւ̒���𑱂��Ă���ƕ�����l�����͈���ʍs�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ����͌�����悤�ȋC�����܂��B

�T�C�R��

�@

�ҏ����L�^�̍X�V�]�X������܂������A����Ɖ_���L����S���S���Ɖ�����n�߂ė������Ȃ�܂��B

����ł��A27�����炢�B

�K���X�r�Ɛ�Ɖ_�͗�����������������̂ł���܂��B

���ʍ��͂�������u�������E���ߐ��v�����邱�ƁB

�t���̃A�C�f�A�i�s����ȃJ�^�`�j�Ƃ��āB

�Z�U���k�́u�J�[�h�V�т�����l�X�v�̊G��������x���߂ċC�ɂȂ镔���������܂����B

��������̕r�̃c���c���Ƃ����f�ފ��Ƃ₽��Ɖ��̌i�F�˂��銴���ł��B

�Ƃ������Ƃ͕r�ɔ��˂���i�F�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�|�[�J�[�t�F�C�X��A���r�Ɏʂ����ΐ푊��̉����D���ώ@���Ă���̂��H

�Ҏ�E���ώ@����̂��H

�P�ɔw��̎D�ǂݐl�̗L�����Ď�����ׂ̓���̉\��������܂��B

100�t�����`�t�����ɂ��`����邱�̕r�͊G�̒��̏d�v�ȃv���C���[�̈�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��B

���̏����ɂ͓q�����̂��D���`����Ă��Ȃ��̂ŁA�ꌩ�������Ȃ��J�[�h�V�т̂悤�ɂ��v���܂��B

�ł����A�t���I�Ȕ��z���Ƃ����Ƒ傫�Ȃ��́A�Ƃ▽���Ƃ�ł��Ȃ��傫�Ȃ��̂�q���Ă���悤�ɂ��v���Ă��܂��B

���̂悤�ȓ���ȃ��C���r�̂Ɉ��ނ��߂̃R�b�v�͂���܂���B

�����āA���̂悤�Ȏ��ɓ���Č��鏟���t��l�̊�͂Ȃ��Ȃ��̊ܒ~�[����B

���D�̃f�U�C���ɂ��̂悤�ȃM�����u���Ȑ��E��`�����Ƃɂ́A����Ȃ�̗��R�Ƌ��P������ł���ƍl����̂����R�ł��B

�܂��A���J�ɂ��Ǝ˂�����̐��܂ł�������ƋL�ڂ���Ă��܂��B

�u����������v

�Ⴕ����

�u���ɒ��ӂ���v

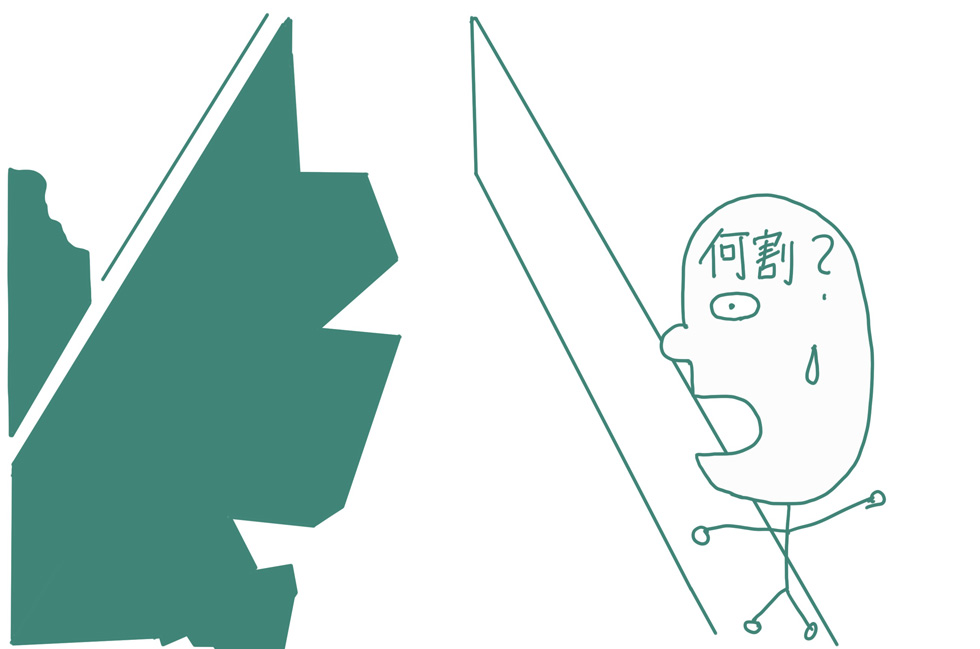

�i�����镔���A�����Ȃ��������킴�ƕ`�������Ă��܂��j

��100�t�����`�t�����D�͂��̂悤�Ɍ���Ă��܂��B�i���̏���ȉ��߂ł��j

�Z�U���k�̃��C���r�A����͌���̃C���t���G���T�[�ɂ����P�ɂȂ邩������Ȃ��u�r�̔��˂܂ŋC�����Ȃ����v�ƌ����A�������Z���`�[�����e�Ȃ̂�������܂���B

�i���t���j

�@

�u�q�C�ƃT�C�R���v

���ƂȂ��ڂ���ƕ����ԍl���ł��B

�吨�̐l���U�����T�C�R���̖ڂ�����ȂɈ���ł͂Ȃ��ƍl���邱�Ƃɂ��ď����Ă��܂��B

�Ⴆ�A�����R�����u�X�̂悤�ȑ�q�C����̐V�嗤��ڎw���D�̑D�����Ƃ��܂��B

�C�̌������ɐV�嗤������ƍl����̂͑D���₻�̃u���[���̓��̒������̍l���ł��B

�����ɉ��̍���������܂���B

�i��ɑ嗤�͂��邩������Ȃ����A�i���̊C������������������܂���B

����͑S���̖ϑz�ł���s�m��Ȗ����Ɠ��������̊m��^������̂������Ă��܂���B

�����ŁA�`���̈Ӌ`�A�s��ȋ�z��������A�܂��́A���R���ۂ̒�����C�̌������ɐV�嗤������炵������𐔑����ςݏd�˂đD����������܂��B

�s�m��Ȗ����ɑ��āA������ۂ��t���[�����[�N��p�ӂ��ď����������邱�Ƃ͌���̒E�Y�f�N���[���G�l���M�[�E�r�c�f���`�]�X�Ƃ����J�^�`�Ǝ�@�͓����ł��B

�����āA�킩��Ȃ������ɑ��Ă�����ۂ��v��𗧈Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

�l�����q�C�ɗႦ��l�͑����ł����A�i�s�����͑S���̖��m�̐��E�ł���N�����̐��m��҂͂��܂���B

���̂悤�Ȉꐡ�悪�łł��関������T��Ői�ނ��Ƃ͎������̐����Ƃ̋��ʓ_�ł��B

�����āA�D�͐V�嗤��ڎw���č`���o�q���܂��B

�V�嗤�T�����s���͕��ʎ��ŕ������߁A�V�F�t�����_���ĐH���̗ʂ����S�ɃR���g���[�����Ȃ���i�s���邱�ƂɂȂ�܂��B

180�����̐H����p�ӂ��������Ȃ�A90���i��ʼn����������Ȃ���Όv����I�����ċA�H��߂邱�ƂɂȂ�܂��B

���̈Ӗ��ł��t�[�h�R���g���[���͕K�{�ł��B

�����ӂ�ƐH�i���X�≡���������s����100�����̐H�������Ȃ��Ȃ��Ă��邩������܂���B

��������ƋA�蓹�̐H���͊m�ۂ���Ă��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�����āA�������C���������Ȃ��q�C�����Ă���ƑD���������s���ɂȂ�܂��B

�H���͂܂��܂����v���Ƃ��Ă��D���̕s����s�������܂�\���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��\�z����܂��B

�����Ȃ�ƁA����ɂȂ��ĊC��ɓ����o�����̂͑D���̎����g�ł��B

�����̃g���u���ɑΏ�����ׂɂ͍q�C�r���̌v��ύX���K�{�ł��B

�u�Ђ���Ă���z�͂��ˁ[��ȁv�u�s����Ƃ��܂ōs�����v�Ƃ��������Ȃ���Ȃ��Ō�܂œ˂��i�ނ��Ƃ͂ł��܂����A�����͍s���Ȃ��͂��ł��B

�v���ύX����ꍇ�ɓƑP�I�Ȉӎv����𑱂���A���̓��ɑD���̋^�S�ËS����a���[�܂邱�Ƃ��\�z����܂��B

�l�Ƃ͊���鐶�����őD�̒��̖��Ƃ͈�S���̂̉^�������̂ł��B

�����œo�ꂷ��̂������E�������T�C�R����R�C���g�X�ɉ^����������ƁB

1�x�U����T�C�R�������S�D���̉^����������T�C�R���̖ڂɉ^����������Ƃ́A�m���I�ɂ��U�������������Ȃ�M�ߐ��������F�A�[��������@�ł��B

�s�m��Ȗ����ɑ��ăT�C�R���Ō��߂邱�Ƃ͂��ꂪ�u�������E�ԈႢ�v�͕ʂƂ��Ă��S���̈ӎv����Ƃ��Ă͂���Ȃ�̔[�����鐳�`���т���\��������܂��B

�܂��A�P�Ȃ鍇�c���Ɛl�C���[�ɂȂ萔�̑����D���Ɛ��I�ȕs���ŕ�����͖̂ڂɌ����Ă킩��܂��B

�T�C�R���ɖ�����������ƁB

����͋��ɂ�360���u�₳�ꂽ�C�̒��ōL������őP�̉����@�̈�ł���̂͊ԈႢ�Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂��B

������p����FTSE100�̒��ɂ��M�����u����Ƃ��U������܂����B

�M�����u���Ƃ͂킩��Ȃ������̉^��q����U�h�ł��B

���ɂ͂������܂����邩������܂��A�q�����ɖ������ς˂邱�Ƃ͋����ԈႢ�łȂ����Ƃł���܂��B

���{�̒�Ƃ����ʂ��猩�Ă��u�M�����u�������v�ƌ��߂���K���╗�y���t�����e�B�A�ɗ����������`���S�₻�ׂ̈̓��@�́A�T���S�������Ă����̌����ɂȂ��ĉ\����ׂ��Ă��邩������܂���B

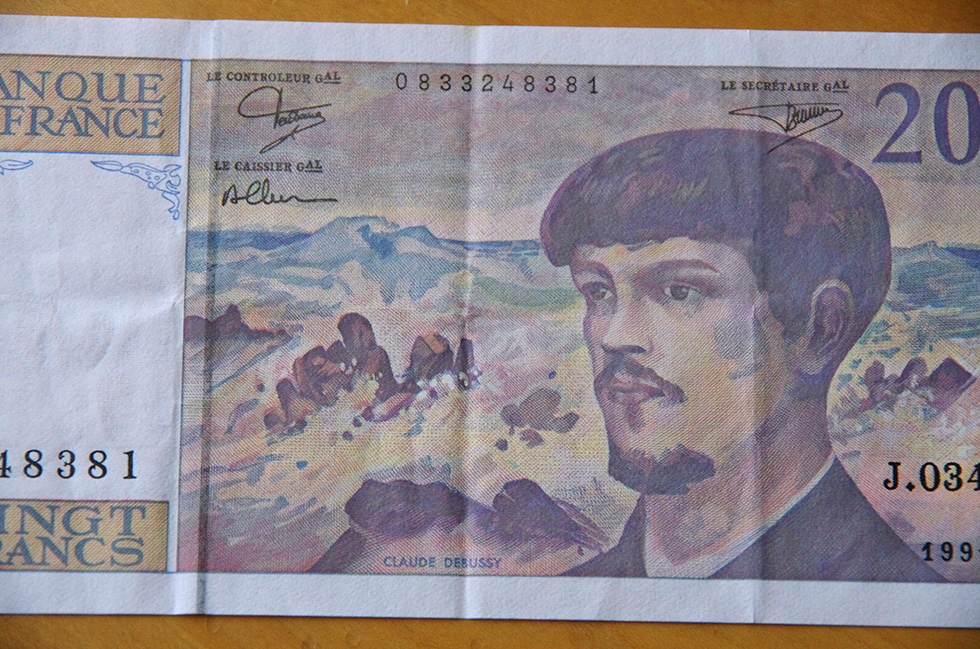

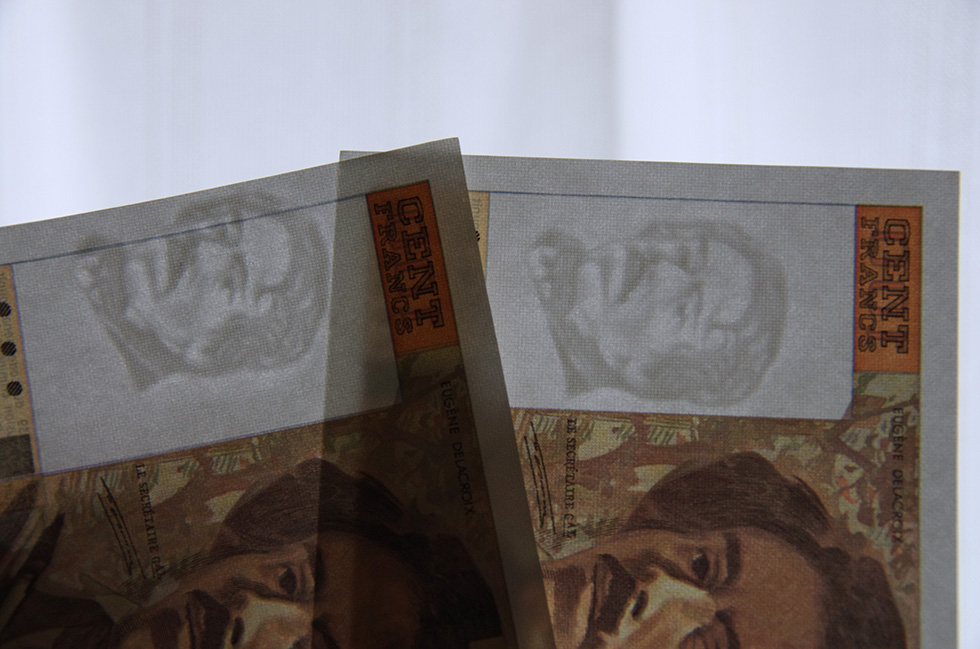

�ʐ^�͌Â�20�t�����`�t�����̂��D�ł��B

���B

�T�C�R��

�@

�u�h�r���b�V�[�v

����͌Â��Q�O�t�����`�t�����D�i�S�O�O�~�D�݂����Ȃ��́j�B

���̉��q�l�T�O�t�����D�Ȃ�O�̈�O�̎����f�U�C���B

�茳�ɂ͂Q���̂Q�O�t�����D������܂��B

�ꖇ�͐܂�������邯�ǂ����X�ɃL���C�A�����ꖇ�͂ڂ�ڂ�ŃT�C�Y�����菬�����B

�U�D���ȁH�Ǝv���悭�ώ@����ƂR�l��Gal�i�M�����j�̃T�C��������܂��B

�E�R���g���[���[�̃M����

�E���W�̃M����

�E�鏑�̃M����

�R�l�̃M�����̃T�C���I�I���ꂼ���E�����s�v�c�ʼn��̂�������H�̃T�C���ł��B

���D�ɂ͈���N�x�����J�Ɉ������Ă���L���C�Ȃ��D�͂P�X�X�P�N�A�����Ⴍ����Ȃ��D�͂P�X�W�V�N�ŁA���ꂼ��R�l�̃M�����̖��O�͈قȂ�܂��B

�ʔ������Ƃ͂P�X�W�V�N�Ƀ��W�E�M�����ł������l�͂P�X�X�P�N�ł̓R���g���[���E�M�����ɏ��i���Ă��܂��B

�u�M�����v�Ƃ��������͂ȂX�e�L�ȋ����ł��B

���Ӗ��Ɂu���E�X�g���e�W�X�g�E�M�����v�ȂǂƖ��h�ɏ��������B

�ܘ_�A�R���g���[���[�ł����W�ł������B

���Ȃ݂ɁA�u�M�����\���v�͒j�̃E�F�C�^�[�̈Ӗ��ł��B

�u�M�����\���v�̋����������������������B

�ʂ��ԍ��̕������X���Ă���悤�Ɍ�����̂ŁA��������悭�ώ@����ƕ�����M�L���鎞�n�̍ŏ��ƏI��蕔�����q�Q�����ő������Ă��܂��B

�Ȃ̂ŁA�p�\�R���^�C�v�ł͌������Ƃ̂Ȃ��t�H���g�ł��B

�G�͏�艺��Ȋ����ł͂���܂����h�r���b�V�[�i1862-1918�j�̎Ⴂ���̏ё���B

�r�[�g���Y�݂����ȃ}�b�V�����[���w�A�[�͂��̍����瑶�݂��Ă����悤�ł��B

�h�r���b�V�[����������Ƃ��̎��̔��^�͂X�P�������炢�̍U�߂����^�ƂȂ��Ă���܂��B

���̋L���������ׂɃh�r���b�V�[�̃N���V�b�N���y��YouTube�Œ����܂��B

�g�̊G���`���Ă���̂Łu�����ȊC�iLa Mer�j�v���A�����āA���������Ă���B

�ꌾ�Ō����Ɠ���B

�Ȃ̎�v�ȃ����f�B�[�����߂Ȃ��ċȂɂ����Ȃ��č��f�B

����͑z���͂̌��@�Ȃ̂��H�����Ɖ��y�����Ƃ̋�ɂ������邯�lj��Ƃ��Ō�܂Œ����܂��B

5�����炢�ł���ƃ����f�B�[���ۂ��Ȃ��ăL�^�[�Ǝv���������ς�䉹�ɖ߂�A�Ō�܂Ń����f�B�[�炵�������f�B�[�������邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B

�u�U�o�[�U�o�[�v�Ƃ����g�ł��ۂȊC�̉��ł͂Ȃ��C�݉����̉Ƃ�N���[�Y�D�̏ォ��L���C���삯�����鉹�y�A�f��̎�l���̂悤�ɊC��ʼn����̃A�N�V�������n�߂銴���B

���ǂ̂Ƃ���A���̒m��Ȃ��C�̉��łȂ��Ȃ��̋�s�B

�h�r���b�V�[�D���ȕ��X���߂�Ȃ����B

�Ƃ������ƂŁB

CLAUDE�@DEBUUSSY�̍D���ȋȂ����L�ɋL�ڂ��܂��B

�u���̌��iClair De Lune�j�v���ŏƂ炳�ꂽ�i�F�������Ă���悤�ȂƂĂ������Ȃł��B

�u�A���x�X�NNo.1�ENo.2�iArabesque�j�v�C�X�����̑������l�̈Ӗ��Ŕ��������B

�u�����F�̔��̏����iLa Fille Aux Cheveux De Lin�j�v�����F�̔��̏��̎q�������𑖂��Ă��镗�i�������܂��B

�h�r���b�V�[�̓s�A�m�⏬���ȏW�c�őt�ł�����ǂ��悤�ȋC������ƁE�E�E�h�f�l�݂����Ȕ����ŏI���܂��B�i���ۂɂ��̒ʂ�̑f�l�ł��j

�Œ���z�̎������h�r���b�V�[���琯�̉��q�l�ɕς��A�����āA���͂��͂�ё�����Ȃ����z�f�U�C���̂T���[���D�ɕς�邱�Ƃ�1991�N�����ɂQ�O�t�����`�t�������g���t�����X�l�̒N���\�����邱�Ƃ��ł����ł��傤���B

�����Ƃ͏���V�嗤��T�����ƂƓ����ŏ�ɐ^���ÂȎ�T���Ԃɂ���ƌ����܂��B

�����āA�C�Â����|�C���g�|�C���g�ŕE�����̂悤�Ɉ��t���Ă����̕ω���F�����Ă���悤�Ɏv���܂��B

�@

�u�����ȔL�v

�y�\�z�V���b�V���b�V���b�`�V���b�V���b�V���b�`�B

����͔L�u���̕\�ʂɂЂ����烄�X��������ĉ߂����܂����B�i�[����������j

�q�P�������ɏu�ԃJ���[�p�e�𗬂��ăN�C�b�N�n�[�h�X�v���[�˂���ƃp�e�͂����ɍd������̂ŁA������Ăу��X���ō���Đ����܂��B

�q�P�������Ƃ͏����������̂��ƁB

���ʂȃv���𗧑̂ɑg�ގ��Ɋ撣���Đ��m�ɂ��킹�Ă��ڒ����鎞�ɂ͎�����ăt���b�g���������܂��B

�l����Əu�Ԑڒ��܂ňꖇ�ꖇ�\�ʃ��x���𐮂��Ȃ���ڒ�������@������܂����B

���₢�╁�ʂ̃^�~���Z�����g�ʼn��~�߂��������ǂ���������܂���B

�^�~���Z�����g�ʼn��~�߂���Ɣ̊p�x�̔������͌����܂��B

�ł��A�ڒ��X�s�[�h���x������d�͂Ɉ��������ė]�v�ɘc��ł��܂���������܂���B

��͂�A�u�Ԑڒ��܂��ȁH

�i�Ƃ茾�j

����̑��`�̓}�X�L���O�e�[�v�őS�̂����Œ肵�Ă��痬�����݃^�C�v�̃Z�����g�𗬂��Đڒ����܂����B

�}�X�L���O�e�[�v�̊ɂ݂͂��̂܂ܑ��`�̘c�݂ƂȂ�܂��B

�Ȃ̂ŁA���\�C������ӏ��͑����ĕ\�ʂ��q�P���������Ă̓p�e���߂��čĂу��X�萮���܂��B

���ʂ̔𗧑̕��Ƃ��ČŒ肷��i�K�Ńo�V���ƌ��܂����Ƃ͍ŏ����ōς݂܂��B

�������A�v���X�`�b�N�̍��킹�ڂ�������Ȃ��Ȃ�܂Ŗ����K�v������̂łǂ�ȍ��������Ă����Ǐ\���ɑS�̂����X��K�v�͂���܂��B

�����Ȃ�A�A���~�̍��o���Ȃ�ʃv���X�`�b�N�̍��o����ԁB

�Ȃ̂ŁA���Ԃ͂�����܂������A���������ȂɊԈႢ�ł͂Ȃ������悤�ȋC�����܂��B

�����͂��߂č����̂͑S�Ď�T��Ő����͂킩��Ȃ����̂ł��B

�����������ƂŁA����͈�����L�u���̕\�ʂ����A�v���X�`�b�N�̕\�ʂ����Ƒ�ʂ̃}�C�N���v���X�`�b�N�����o����܂��B

���͂��ꂪ��̂ǂ̈ʗ��܂�̂��H�C�ɂȂ��ĕr�ɏW�߂�Ƒ傳��1�t���炢�̗ʂ����܂�܂����B

����炪�C�m�ɗ���o�邱�Ƃ��ǂ��Ȃ��炵���̂ŁA�^�����ɂȂ�����͕s�D�z�̃t�B���^�[�̂����L�b�`���̗����Ő܂��B

����Ƃ��A���O�ɃX���C���݂����ȃl�o�l�o�Ȃ��̂��Ă��Ă���Ő@������Ă���������ɗǂ��̂�������܂���B

���������Ȃ̂ł������b�N�X�i�X�j�����o���̂��S�~���o�Ȃ�������y�Ő����������̂�������܂���B

�y���z�V���b�V���b�V���b�`�V���b�V���b�V���b�`�B

�u�Â����╔���ɂ��݂����鉹�v�i�G�ꖳ���jby���f���ԁB

�������𗧂Ă�ƐÂ��ȕ����̒��Ƀv���X�`�b�N����鉹�����������܂��B��鉹�Ƃ͂ƂĂ��������ċt�ɕ����̒������[���Î�ɕ�܂�܂��B�v���X�`�b�N�̕\�ʂ����X��Ő��`����Ɗ撣��ɉ������\�ʂ̃c���c���ɂȂ�܂��B��鎞�̐S���͖��S�ɋ߂���Ԃł��B�������A���₢��A�ˑR�ɂ��G�O�̓u���`�ƗN���Ă��܂��B�ǂ�Ȃɂ��傤���Ȃ��G�O���ƌ����ƁA�ߌ�3���A����̎��ԁB�V���b�V���b�V���b�`�V���b�V���b�V���b�`�ƍ�艹���������Łu�s���|���v�ƃC���^�[�z������܂��B���q�ł��B�y�j���̌ߌ�3���ɒN������ė����̂ł��傤�B�u�͂��͂��͂��v�Ɣ����J����ƃX�[�c�p�̃r�W�l�X�}���������Ă��܂��B�j�̓}�C�N���v���X�`�b�N��֎~�����h�����ꂽ�҂ŁA�ǂ����A�������o���Ă���}�C�N���v���X�`�b�N�̃J�X�𒍈ӂ��ɗ����悤�ł��B���́u�}�C�N���v���X�`�b�N�͑S�đ̓��Ɏ�荞�݂܂����v�ƓK���Ȃ��Ƃ������Ĕ���߂܂����B���Ƃ��G�Șb�B

�Ƃ����悤�ɁA���X���ō���Ă��鎞�ɂ͖{���ɂ�����Ȃ����Ƃ����l���Ă���܂���B���������A���S�ō���Ă��鎞�ɔ]���܂Ƃ��ɋN�����Ă���̂����^�킵���B�ʐ^�͐���r���̔L�u���ŏ��X�Ɋ������Ă��Ă���܂��B�����f�ނœ��ʂ��̗��j�����̂܂܂ɔ��f����ĉ��������܂����A�����ڂ����\�ʂ͂����Ԃ�L���C�Ɏd�オ���Ă��܂��B���ʂ͉���Ă���Ƃ͂��܂�J�߂�ꂽ���Ƃł͂���܂��A�X�v���[�𐁂��ΑS�ĉB���Ă���Ȃ�̃t�B�M���A�̊����ł��B�ł����A�ڕW�͂��̑��`�̃f���v���P�C�g�Ȃ̂ŏo�������̔�������ڎw�������ł��B���̂悤�ȍ�Ƃ����Ă��鎞�͕��i�Ɛ����Ȋ�����`�҂ɕϖe���Ă���܂��B

�@

�i���쉹�t�������j

�u���X���v

���X����������Ƃ������Ƃ͓����ɖ��S�Ƃ������Y���ݏo���܂��B

������m���߂邱�Ƃ͂���܂����A��{�I�ɍ��ȊO�̎����͂��܂艽���l���Ă��Ȃ����̂ł���܂��B

�����Ȃ�ΎG�O�̏��Ȃ���ԁB

���̂悤�Ȕ]�݂��̋x�e���ł���̉^���_�o�����͂��킵���������ƌ����������Ă��邱�Ƃ͉����ʔ������Ƃł��B

�ł����A�����Ɩʔ����Ǝv���̂����X�����̂��̂̋@�\�ɑ��݂��܂��B

����͑傫�ȏ���c�݂𐳂��ׂɏ����Ȑ��̏���t���ď������邱�ƁB

�i�P�j100�`400�ԑ�̃��X���ŕ\�ʂ�e�����ƕ\�ʂ̏��͍L����܂����\�ʂƂȂ�܂��B

�i�Q�j1000�`�ԑ�ׂ̍����ڂ̃��X���ŏ����ȏ����ɕt���Ė����Ă������Ǝ���ɓ܂����\�ʂ͐���ăc���c���Ƃ����������P���������܂��B

�������Ȃ�������̃L�Y�͑傫�ȏ�������̂�������Ȃ��B

�ڂ̑e���̈Ⴂ�͍��ꂽ�\�ʂ̑e���̈Ⴂ�Ƃ��Č������͈قȂ�܂����A����͎��Ԃ�ߖ�ׂ̌����I�ȍ����̈Ⴂ�Ŋ�{�I�ɂ͓������ƁB

���X���̊T�O�ɉ����̕𑥂����߂�Ƃ���Ȃ�A����͏C���������ƍl������̂ɂ͓����̂��̂��Ԃ��邱�Ƃ������𐳂����@�ƂȂ�܂��B

�E���������ɂ͂��ׂ�������t���ď��������B

�E�ւ��݂��Ȃ����ɂ͌�납��@���Ăւ��ݕԂ��B

�E�`�𐳂��ɂ͂`�e�Ƃ��������̂��̂��Ԃ���B

�E�a�Ƃ����e���V�����̐l���ɂ͓����̂a�e�Ƃ����e���V�����̐l�������Ă����B

�E������ׂ��ɂ͈����Ԃ���Ƃ����̂����X���I�ȍl�����ł��B

���X���̖@���ɏ]���Ή����𐳂��ɂ͓����̉������Ԃ���̂���̂����ł��B

����́u�ڂɂ͖ڂ����ɂ͎����v�I�Ȓ����^�ł͂���܂����A���ՓI�Ȉ�̕����@���ł���悤�ɂ��v���܂��B

�Ȃ�A�����Ȃ��̂��g�킸�ɕʂȕ��@�ŏ�����苎����@�͂���̂ł��傤���B

�E�\�ʂ�n�����Č^�ɓ��꒼���Đ��`�������B���Ȃʓ|�������B

�E�p�[�c���Ǝ��O���āi�r���j��芷����B���ȒP�ŕ֗��ň�ʓI�ȏC���̕��@�Ȃ̂�������܂���B

�E�����������������Ȃ��悤�ɉB���Ă��܂��B�����{�I�ȉB�����ȉ������B

�E�S�ʂɏ���t���ď����C�ɂȂ�Ȃ��n�[�h�ȕ\�ʂɂ���B�����Ă��Ȃ�����ǂ��p���N�ł��ˁB

�E���b�N�X�R�[�e�B���O���{���ď���ڗ����Ȃ�������B���Ԃ̃{�f�B�[�̃R�[�e�B���O�B

�E�����C�ɂ��Ȃ��B���C�ɂ��Ȃ���Ή������͂���܂���B

�����g�p���Ă���Ώ��Ƃ͏�ɕt���Ă��܂����̂ł��B

�����B�����@�A�����C��������@�A�l�X�̂������l�����܂����A���Ɩ����ł��邱�Ƃ̓����Ȃ��Ƃł���܂��B

�������͏��Ƃ͓�����Ȃ��h���ɂ���A����珝�͎��ɌM�͂�v���o�̈����̃L�Y�ƂȂ鎞������܂��B

�v�͏��ƌ����������̍l�����ɉe������鏝�ł��邩������Ȃ��āA���̋C��������őΏ��@���ς���Ă��܂��B

�Ȃ̂ŁA�L�Y�Ƃ̃t�@�[�X�g�^�b�`�͂ƂĂ��d�v�Ȃ̂�������܂���B

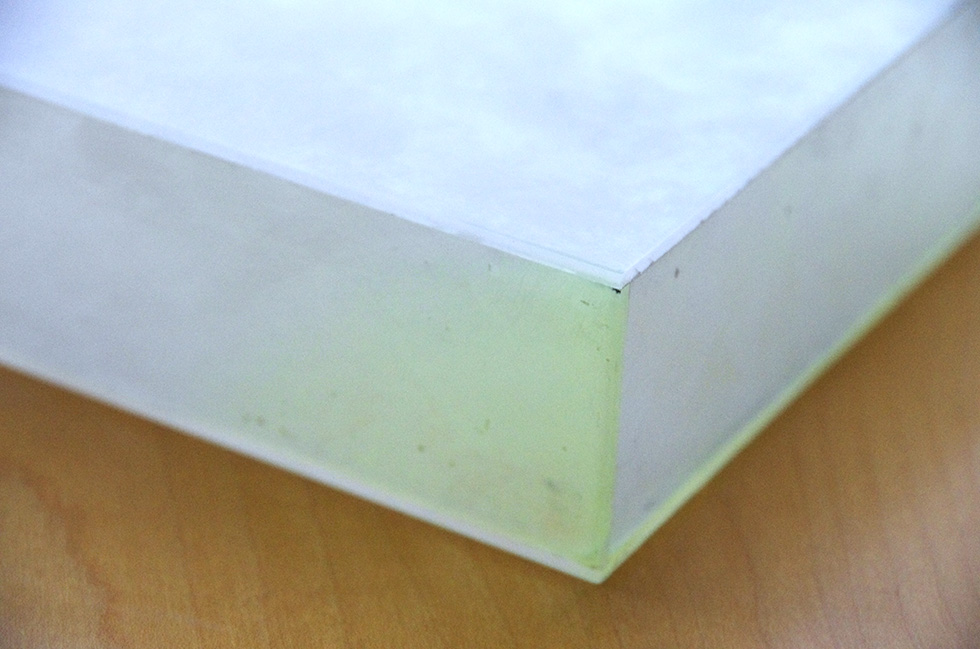

�ʐ^�͐��쒆�̔L�u���B

�O���[���C�G���[�ȕ����̓q�P���Ƃ���Ƀp�e�߂��ĕ���ɉ��H���܂����B

�@

�i�����t���j

�u���m�X�q�v

����͂⏋���ė��A�����č�������������̗\���ł��B

����͂��̉Ăɍw�������V���������X�q�����Ԃ�ӋC�g�X�ƕ����܂��B

�����X�q�̓L���b�v�ƈႢ�ʋC�����ǂ��̂œ�������ɂ����̂������ł��B

�������A�����X�q�͕����L���b�`����\�͂ɗD��Ă���悤�ŏ����̕��ł��u��ȁ`���v�Ɣ���ꂻ���ɂȂ�܂��B

���ɔ����Ȃ��悤�ɂ���ɂ͖X�q��[�����K�v������܂��B

��������ƁA�X�q�Ɠ��̋�Ԃ��Ȃ��Ȃ肹�������̒ʋC�����������܂��B

����ł��A�҂܂ꂽ���̌��Ԃ��瑾�z���������l�q�ؘ͖R����̂悤�Ȕ������������Ă���ς�������B

����Șm�̌��Ԃ�����������ώ@���悤�ƃM�����b�ƕϊ�ŏ�̂�����̂ł����A�߂����ĊԔ�����Ȃ�ǂ����܂�ǂ������܂���B

�Ȃ�A�X�q����ɂƂ葾�z�ɂ������Ĕ����X�q����R��o����̔��������ʐ^�Ɏ��߂悤�Ƃ���̂ł����A�Ў�X�}�z�ł͎B�e�{�^������肭�������Ƃ��ł��܂���B

�Ȃ̂ŁA�B�����ʐ^�͂ǂ����B���Ă���̂��t���[���ɖX�q���������Ă��Ȃ���ʐ^�ł��B

����̎��R�Ȗ؉A�͂���Ȃ�̉��K��������܂����A����ȏ����Ȗ����͂����ɕ��ɂ���Đ��������܂��B

����͏����������t���Ă��鍂�C���̕��B

���m�X�q�Ƃ͌y���ĕ����L���b�`����`������Ă���̂��悭��т܂��B

�˕��͂������ł��������ł��u���܂��̓t���X�r�[���H�v�Ǝv�����炢�ɕ��𑨂���\�͂ɂ����Ă��܂��B

�����A�t���X�r�[�����҂͔����X�q�����ėV���Ƃ��L�b�J�P�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����Ă��鎞��2��A�����Đ����⋋�̊Ԃɒu���Ă��邾���ł������L���b�`���Ăӂ�ӂ�Ɠ����Ă��܂��B

�����X�q�̃J�^�`�Ƃ͔�s�@�̌`��Ƃ��Ă��D�G�Ȃ̂ł͎v���ʂɕ��̃G�l���M�[�����ɑ����܂��B

���s���ɖX�q�������邱�Ƃ͊댯�ł��B

�Ƃ͌����A��ɕ��̓������@�m���Ȃ���X�q���������ĕ����̂�����ǂ����Ƃł��B

�M���҂��̌����_�Ōg�т��`�F�b�N���悤�ƋC�����u�Ԃɓ˕��Ŕ����X�q��������т܂��B

�R���R���ƂΕ������^�C���ɂ��ėǂ��]����A�r���̒ǂ������ĉ�������Ɨ��Ƀr�r�葖���Ēǂ������܂��B

�X�q��ǂ�������l���ăA�j����G�{�ȊO�ł͂��܂茩���L���͂���܂���B

����I�ɍl����ƖX�q������ꂽ��ɉ^���̐l��َ����̔��������ĕ��ꂪ�n�܂�܂��B

���̏ꍇ�͑���X�q�Ɏ����Œǂ��Ď����ŃL���b�`���܂����B

����̎n�܂�͂���Ȃ��̂ŕ��Ŕ����Ȃ��u�����v���K�v�ł��B

�^�C���̔��������ɔ����锞���X�q�ł͂Ȃ����Ǝv���ʂ̔��������s�������Ă���āA���Ŕ����锞���X�q�Ƃ͗l�X�Ȕ����̌��Ȃ̂�������Ȃ��Ɗm�M�ł��܂��B

�����āA���j���[�ȖX�q���Ԃ̓��H�ɔ�����瀂����p�͌����Č���������܂���̂ŁA�����X�q�ɂЂ���ʂ��������{�������ł��B

�@

�u���̉H���v

����͂�{�i�I�ɏ����Ȃ��Ă��܂����B

�����āA����������グ��悤�ȍ��C���ȓ˕��������r��āA�ҏ����L�^�X�V�W�W�W�Ƃ������Ƃ�6���㔼����̗]�v�ȏ����������̋L�^�X�V�͐i�݂����Ȑ����ł���Ɛ�p�\��m�X�����M����͗\�����܂��B

����Ȑl�ʂ菭�Ȃ��ҏ����̒��ő�ʂ̔����R�b�R���R�b�R���ƏW���ꏊ�������܂��B

���x���ʂ������Ƃ̂��铹�ł͂���܂�������Ȃɂ�������̔�������̂͏��߂Ă̂��ƁB

���̏ꏊ�͐́A���[����Ɛ^���Ԃ̊K�i������Ă������Ɍ�납��^�b�^�b�^�[�Ə����Ȏq�����삯���ő����Ă��鉹�����ĐU��Ԃ�����N�����Ȃ��ē�l�Łu�|���ˁ[�v�ƂȂ����ꏊ�̉��B

�����ɂ͐V�N�ȃL���C�Ȕ����H�������������Ă��܂��B

���̉H���Ƃ͎��ɂƂ��č������Ƃ�����Ȃ����̂ł͂���܂����A�ǂ̉H�����ƂĂ��L���C�ł������������悤�ȐV�N�z���z���ȉH������B

����͂����E����������܂���B

�����������̌Q�ꂪ�W�����̏ꏊ�ɓ��荞�݉H�����E���܂��B

�H���͂��������Ă���̂ŃL���C�ȉH��������_���܂��B

���̗l�q�̓W���[�Y���r�[�`�̐l�g���悤�ɔ��̌Q��ɐ荞��ōs�������Ŕ��͎��X�ɔ�ї����܂��B

��ї������ƌ����Ă������ɓ������ł��Ȃ���̑�̎}��ɓ����Ă��܂��B

�����āA���͔������Ȃ��Ȃ�������̒�����L���C��5�{�̏�Ԃ̗ǂ��H���������E���A�{���{���ŏL�����ȑ傫�������J���X�̉H���Ȃǂ͖����B

�u�����Ɗ�˂��v�Ɠ��ォ��ڂ��ڂ��Ɣ��̕����~���Ă��܂��B

���̌����点�Ȃ̂��E�E�E��A����_���ĕ��𓊉����Ă���悤�ȋC�����܂��B

�����ĉ�������̒m�b�������Ă���̂ł͂Ǝv�����Ƃ����X����܂��B

�������Ɩ̎}�ɂ͔����r�b�V���ƂЂ����߂����Ă��āu����͊�˂��v�ƈ�U�ޔ��B

���t���Ƃ͐����ۂ��ċC�����������a���ۂ��������Ȓ��ɕs���ł��B

�܂��A��U�����Ɣ�����łɂ��т�����x�x������܂��B

�����������t���Ƃ͖h�����̂���A�N�����G�̋�Ɠ��ނł��B

�������ꂽ�ꏊ�Ŕ��ώ@�����Ă���Ƃ����ɔ��̌Q��͂����Ƀo�T�o�T�ƒn�ʂɕ����~��Ă��čĂё�ʂ̔��ł킢�킢�Ɠ��₩�ɂȂ�܂��B

�����āA���߂Ă킩�����̂ł����A�����̂��̏ꏊ�́u���̏o��L��v�ł��B

���i�A�܂�ɂ��钹�������ǂ̂悤�ȃR�~���j�P�[�V�����ł��̏ꏊ�ɏW���Ă���̂��͓�ł����u���Ă������I�v�Ŏ��X�ɔ���������Ă��܂��B

���ɂ���ȏ�ώ@���邱�Ƃ͂���܂��A��ɏ���������������̔��̉H�����킴�ƈ����������Ă���悤�ȋC�����܂��B

���R�ɔ������H���ł͂Ȃ��Đl�דI�Ȃ�ʒ��דI�Ɉ������������H���B

���̃N�\�������V���̓��A�A�����Ɋւ�炸�ҏ��̒��ł����͌��C�Ȃ̂ŁA���ꂩ����q���ɉh���Ă������낤�Ɛ�p�\��m�X�����M����͗\�����܂��B

�ܘ_�A���̉H�������ߐ��͑S������܂���B

���ł��A�ǂ��ł������Ă��锵�̉H���A�����ꖇ����Ƃ�����Ȃ��H���ł��B

�@

�u�U��O���v

����A��ɂɂւ��܂�ꂽ�o�[���X�^�C���̃h�r���b�V�[�́u�����ȊC�v�B���D�ɕ`�����ʂɏd�v�Ȋy�Ȃł���ƂĂ�����B�����ȂɂƂ��ă��Y���Ƃ͎���Ȃ̂ł��傤���H�ƃN���V�b�N���y�Ƃ͂��̂��炢���ۓI�ɉ��t���Ȃ��ƃJ�b�R�����������������̂�������܂���B���̂悤�ȋC�����͗����ł��܂��B�����D���Ȃ��̂ɑ��ă}�j�A�b�N�ɂ������܂��B�������[��D��������ƌ����āA�ǂ̂悤�ȕ��[��ł��D���Ȗ�ł͂���܂���B�����D���Ȃ̂͊C�O�̕��ʂȎ����I����ł���A��ʎ���悤�Ȃ킩��₷���h���́h���t�ɖь�������X��������܂��B�D���Ȃ��̂قǁA���̐l�Ȃ�̂�����肪����A���̂悤�ȕ��G�ȋC�������킩�邩�炱���u�����ȊC�v�ɂ����l�̎��̒m��Ȃ������Ȃ����E������悤�ȋC�����܂��BYouTube�̃R�����g����ǂނƐ�^�̗��B�N���V�b�N���y�ʂɎh���鉽���������ɂ͂���܂��B���̂悤�Ȗ�ŁA�����x�ɍ�����[�߂�u�����ȊC�v�̖��͂Ƃ͉��Ȃ̂��H�ƂĂ��C�ɂȂ�܂��B������������A���t���Ƀ��X�L�[�g���̂悤�Ȏ��ɂ͒������Ȃ������f�B�[������Ă���̂�������Ȃ��Ƌ��|���܂����A����͐^�Ă̖�̐ߌ��b���B���̎��̓m�C�Y������̃p���N�ɐS���点�鏭���������ȂƂ��������܂��B�������́A���ꂪ�Έʖ@�H�Ƃ����T�O�Ȃ̂�������܂���B�����̐��������킳��y��̊y���݂�m��Ȃ��Ƃ����\��������܂��B���Ƀ����f�B�[�炵�����������Ƃ����ɕ��ĉ��܂��B����͔g�̕���Ƃ������̂�\�����Ă���̂�������܂���B�������݂��ł��Ȃ��݂͂ǂ���̂Ȃ��ȁB�吨�̐l�����ۓI�ȉ��y���y���ʂ艉�t����Ƃ���͖ʔ����Ƃ���B���������c�̋������Ŏ��R�ɏc�J��@���Ă��Ă��ϋq�̒N��l���ԈႢ�ɋC�Â��Ȃ��ʂɓ���݂����ł��B�Ƃ肠�����A�N���V�b�N���y�Ɏ�����Ȃ����Ƃ͖��ł��B�����������ɂ͈Ӗ����킩��Ȃ��Ƃ����x�����y�����Ƃɂ���Ď���������K�v������܂��B���X�̛������{�Ǝ����߂������Ȃ���5�x�ڂ́u�����ȊC�v�ɍĒ���B�����āA5�x�ڂ������Ɍ������ĉ��x�ł��������o�[���X�^�C���B�w���҂̃o�[���X�^�C���̔��^���J�b�R�ǂ��B�V���o���X�g�̃N���[�Y�A�b�v�Œ@���V�[���i13:26�j�͈�̌����ł��B�ł����A�u�����ȊC�v�̐����͂���ς���߂܂���B���͂�A�����Ƃ����y�����Ȃ��āA�Ƃ���ǂ���Ɂu�K���ɉ��t����v�Ƃ����w���������Ă������͂��܂���B�E�B�L�y�f�B�A�̏ڍׂ�ǂނƁA���̋Ȃ͖k�ւ̕x�ԕS�i�̗L���ȍr�g�̊G�ɃC���X�s���[�V��������č��ꂽ�Ȃ̂悤�ŁA1�́u�T���M�l�[�������t�߂̔������C�v�A�Q�́u�g�̋Y��v�A�R�́u�����C��x�点��v�Ƃ���܂��B�T���M�l�[�������Ƃ͒n���C�̓��B�i�Ȍ�S�������ł��j���C�Ɣ����ƁX�A�┧�̂ނ��o���ȊC�ݐ��̌������ɐÂ��ȊC�B���̌�A�n���C�͓��C�Ȃ̂Ŕg�Ɣg���������ƂԂ��荇���l�q�߂āA���̌�ɗ��̓����ŊC���傫�����˂�܂��B������x�A����猩�����Ƃ��s�������Ƃ��Ȃ���i�ɓ����6�x�ڂ̃o�[���X�^�C���ɒ��݂܂��B����ƃ����f�B�[�Ƃ����͔̂g�`�ł��邱�Ƃ������邱�Ƃ��ł��܂��B�o�[���X�^�C���̎�̓����͔g�̓����ł���A�y�킲�Ƃɔg�͐V�������܂�Ă͐������^�сA�����ɑ��̔g�Ɣg���Ԃ��荇���ł�������܂��B���̂悤�ȗ��R����S�̂Ƃ��ė���閾�m�ȃ����f�B�[�͑��݂��Ȃ��ƍl���܂��B���������^�C�g�����u�������C�v�Ƃ������O�ł����B���Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂ł��傤���H�A����ł��Ďw���҂̖_��1�{�ł����i( ߄D�)�j�B�������킩��Ȃ����Ƃ���������y�͉�����̂��ĂƂ��Ă�������Ƃł��B

�@

�u�h���N�����̂��D�v

�Ƃ������Ƃ��A�P�O�O�̕������������ň����ۂ������̌Â��P�O�O�t�����`�t�����D�B

�G������Ζ��O�𗦂��鏗�_�̊G�Ȃ̂ł����Ƀh���N�������Ƃ����ɂ킩��܂��B

�t�����X��ŏ�����EUGENE DELACROIX�łǂ����ǂ��ǂ߂E�F�W�[�k�E�h���N�����Ƃ͓ǂ߂�̂ł��傤���B

�W�����{���E�t���}�[�W���Ƃ��������H�ȃ`�[�Y����T���h�C�b�`���W�����{���E�t���}�[�Q�Ɣ���������H�ו����̂��Z�������������I�[�o�[�A�N�V�����Łu�t���}�[�W������v�Ƌ����Ă��ꂽ���Ƃ��v���o����܂��B

�t�����X��̔����͂ƂĂ�����B

���̃V���[�Y�̂��D�̓s����͔����Ȏΐ��̃^�b�`�ŕ`����܂��B

���肩��肢���Ɩ����Ƃ��܂���Ƃ͌����Ȃ��N�Z�̂���敗�ł����A�h���N�����̌�������`����̌����O�ʂɏo�����������āA���̎咣�̋������t�����X���ۂ��B

���̂悤�ȃ^�b�`�̂��D���ۂ��Ȃ������͎a�V�ƌ����Ύa�V�B

�܂��A�����ɗ����ڂ��邱�Ƃ��V�����B

����̓t�����X�̏��_�Ȃ̂Ől�Ԃł͂Ȃ����낤���A��邢�敗������C�ɂȂ�Ȃ��ƌ����C�ɂȂ�܂���B

�ł����A���ۂ̊G�����������I�ɕ`���Ă��邱�Ƃ������C�ɂȂ�܂��B

�V���N�n�b�g�������h���N�������g��`�����ʒu�ɏё�����d�˂����D�ȍ\�}�ŁA�E�B�L�̃h���N�����̊G����r����Ɣ����ɕʐl�Ŗ{�l�ʐ^�Ƃ��قȂ�܂��B

����͐�������̓������ǂ�������Ɋ炪�قȂ��Ă��邱�ƂɎ��Ă��܂��B

����͉������a�I�ȃz�b�Ƃ���h��邳�h�ł��B

���͂��̂悤�ȁg��邳�h�̓K�`�K�`�ŏグ��������܂��Ə펞�h�q���{���Ȃ��Ƃ����Ȃ����m�h�����̒��Ɣ�ׂĂ����\�D���B

���_������w����čU�ߓ��闼�茝�e�̏��N�͂ǂ��̂��q�l�Ȃ̂ł��傤���B

���̎��������a�Ƃ͗m�̓������킸�ɕ��ՓI�ȕ𑥂������Ă���悤�ł��B

����ς�A2�����e�̏��N�Ƃ͎����̈ӏ��ɕK�v�s���ȑ��݂ł��B

�ܘ_�A3�l�̃M�����̃T�C�����L�ڂ���Ă��܂��B

�ʔ����Ǝv���Ƃ���͂�������P�X�W�X�N�����3���̂P�O�O�t�����`�t�����D�������Ă��Ă���̂ł����R���̓��Q���̓��������g����͂ݏo��ŃY�����N�����Ă��܂��B

���ʂɂ͌Y�@��139���Ŏ����̋U���A�ϑ��ɂ͖��������ŏ�������ƌx������������Ă���̂ł����A���Ƃ���邢�B

�t�����X�̎����͂��̎����ł����̉��q�l�����ł��\�Ɨ��̏ё���͕\���s�^���ƍ��킹�邱�����̈���Z�p�������Ă��܂��B

�Ȃ̂ɁA�����������ł�����蕔���͓r��Ă��܂��܂����B

�Ђ���Ƃ����璿�����ŃY�������Ȃ̂�������܂���B

������������čŋߌ������Ƃ��Ȃ��̂Ō�Ō��Ă݂܂��傤�B

���Ȃ݂ɁA�I���e�ʂ͊G�M�̃p���b�g�����h���N�����ŁA�E���ʂ����̉H���̕M�����h���N�����ł��B

�h���N�����͍�Ƃł��������̂��Ǝv�����ׂ���A�ǂ����G�≹�y�A�o�����ɂ��ē��L�������Ă����悤�ł��B

���e�͑S���킩��܂��A�̂̐l�̓��L���ē����̐l���ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă����̂��킩��̂œ��e�͏����C�ɂȂ�܂��B

�@

�u�J�}���x�[�����ɂ���v

���̉_�̓������O�̋�C���Â��ł��B

�u���̑O�̐Â����v�Ŗ{���ɑ䕗�͂���ė���́H�Ɩ��x�v�����ƂȂ̂ł����A���u�r���`�v�ƈꕗ���������܂����B

�䕗�̓������C�ɂȂ�ƑS�Ă̍s�������������̂Œ��N������߂������Ă����ƌ����̂���ԗǂ����Ƃł��B

�V�C�}��������䕗8���͋I�ɔ����̉��ɂ��܂��B

�䕗�̗\��~�͊֓������[�g�̂悤�Ȃ̂ŔO�ׁ̈A�O�ɒu���Ă�����͔̂����Ȃ��悤�ɕЕt���܂����B

�q���摜��������䕗�̖ڂ��悭�킩��Ȃ��J�^�`�����Ă��܂��B

�ߋ��̉摜�ɖ߂��Ă�����ȂɃn�b�L�������ڂ��Ȃ��̂ł��̂悤�ȑ䕗�݂����ł��B

�J���~�肻���Ȏ��ɖ𗧂J�_���[�_�[������܂��B

�ŋ߂ł͂��킢���C���x�[�_�[�݂����ȉJ�_���������ɔ�������Ęb��ɂ��Ȃ�܂������A�J�_���[�_�[�̖͗l�͗l�X�ȃJ�^�`�ŐF���L���C�Ȃ̂Ō��Ă��邾���ł��y�����ł��B

�V�C�\������邱�Ƃ��V�C�}�E�q���ʐ^�E�J�_���[�_�[�Ƃ����ȏ����I�Ɍ���̂ʼn�������ςȍ�Ƃł��B

�u�Œ�T�O���Ԃ��ׂ��v�Ƃ������ƂŁA���ɂ���ɃJ�}���x�[���`�[�Y�����܂����B

�����Ƃ����������ɂ���ɉ������ފ����̃J�}���x�[���B

�`�[�Y�Ƃ��͂�̑g�ݍ��킹�͍ň��ȑg�ݍ��킹�̂悤�ȋC�����܂����A�H�ׂ�Ƃ���͈ĊO���������B

�\�z�O�̔��������ł͂���܂����A�����~�������Ƃ��Ƃ��������̃p���`�Ȗ����~�����B

�~�������̃N�Z�������Ƃ͂����܂��A�Ă����炱���x�̑��݊��͗~���������B

�`�[�Y���t���ĂƂ낯������Ɣ��������Ȃ邩���Ǝv���܂������A�`�[�Y�ɏł��ڂ����������œ��ɖ��ɕω��Ȃ��B

�Ă����Ƃɂ���ċt�Ƀ`�[�Y�̉�������܂������������܂��B

�s�U�̏�ɂ̓T���~�₫�̂��A�����A�C�V�A�Ă��ꂽ�g�}�g���g�b�s���O���܂��B

���ɂ���̒��Ƀg�}�g�͏����C����������������܂��A�X�y�C�������̃p�G�����͔����������тł��B

�C�J�̎��������͂��ɂ���̌g�ѐ��ɍ����̂ł��傤���B

�`�[�Y�ƌ����A����\�[�Z�[�W�����������̂ŏĂ����\�[�Z�[�W�{�J�}���x�[���`�[�Y�̑g�ݍ��킹�ł�����������������܂���B

�Ă��͖̂ʓ|�Ȃ̂ʼn������ڂ̃n����T���~���J�}���x�[���Ɋ������ނƗm���Ȃ��ɂ���ɂȂ�܂��B

�E�B���i�[�Ȃ����ς�\�ʂ��p���b�Ƃ����̂��̂��ǂ��ł��B

��Ɏ��������̂Ȃ��E�B���i�[�͔��������������B

�W�Ȃ����ǁA�X�[�p�[�ŃE�B���i�[�̑܂��Ɓu�E�B���i�[�͂��̂܂ܐH�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��v�i�h�����j�ƌ��ɏ����Ȏ��ŏ����ꂨ��A�l���W�܂�ꏊ�Ő��̃E�B���i�[���ڂ�ڂ�ƐH�ׂĂ�����u���C�Ȃ́H�v�Ǝv���͂��ŃE�B���i�[���Ă����ɐ��ŐH�ׂ邱�Ƃɂ͑����̒�R�͂���܂��B

�Ȃ̂ŁA���̃E�B���i�[�͏����C���������ł��B

�n����T���~�͋C�ɂ������ɐ��ŐH�ׂĂ����ŁA���ɃT���~�Ȃǂ͓����悤�Ȓ��l���ۂ����H�H�i�Ȃ̂ő��v�Ƃ������ƂȂ̂�������܂���B

���낢��ƍl���Ďv�������ƂȂ̂ł����A�H�ɑ�����ӎ��͈̔͂��Ɍ��܂ōL���\���邱�Ƃł���A���т̐i�ނ������̑S�Ă͂��ɂ���̋�ނƂȂ�\��������܂��B

�Ƃ������ƂŁA���ɂ���̋�͂܂��܂�������B

���͂ł���₱���Ə����Ă��Ȃ��ł������ƍ���Ă݂Ȃ���ƌ������b��������܂��A���̒n����ōł��d�����̂��u�����v��������Ȃ��Ƃ������Ƃ͖{���̂��ƂŁA���A��Ԗڂ̕��������܂����B

�@

�u�c�ċZ���v

�@���������Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ͉����Ȃ��B2����ɏ��������A3�N��ɏ����Z�i�ł��A���͉��������Ȃ��Ƃ����͂���܂���B�����Ă������Ȃ��Ƃ����̒��ɕω��͋N����Ȃ����́B����ł��A��������̉��������������v�����Ƃ�����M��i�߂܂��B�i�L�[�{�[�h���g���g���Ɠ��́j����́u�S�Q�����Ĉꗘ�Ȃ��v�̕ς�����s�ׂł���܂��B�����͎��̐l�Ԑ��̌��@�����狭�����邾���̂��Ƃ̂悤�ɂ��v���܂��B�ł����A�p�Ƃ͐T��Ŏ���܂��傤�B�l�Ƃ͏��Ă����̐l���ł��B����͉B�����B���Ȃ����̈Ⴂ�ł��B�����\�ɕς���Ă���܂����A�F���Ȃ��Ȃ��̂��̂������Ă��܂��B���{�l�Ƃ͂ق�100���N�Z����B�ǂ�Ȃɐl�����肪�ǂ������Ȑl�ł���łłȂ����{�l�͌������Ƃ��Ȃ��B��������̂����������Ȃ����K�⎖��������܂��B��ʓI�Ɍ��I�Ŏ��Ȏ咣�̋����O���l�������͓��{�l�̕�������ۂnj��I�ŕς���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv�����肷�鎞������܂��B�{���ƌ��đO�̓�ʐ����g�������ʼn����l���Ă���̂���l�ɔ��f������A�����ɑΉ����邱�Ƃ͐l��{�̋C��J���K�v�ł��B����ł��āA�ˑR�̓������͂ɂ��Ȃ₩�ɑΉ�����f���Ȗʂ������Ă��܂��B���{�l�Ƃ͐l��{��₱�������G�B�����āA���̂悤�Ȃ�₱�����̑Ή�����ׂɂ́u�l�̐c�v�Ȃ�T�O������ƕ֗����Ǝv���܂��B���ꂪ����w�^�ɗ����ꂸ����Ȃ�̕�����ۂ��Ƃ��ł��܂��B���̏ꍇ�A�l�̐c�Ƃ͍l���Ă��邱�Ƃ͉����邱�ƂŎ����̐c�⑼�l�̐c�������o���܂��B�l�̐c�͕��͂������Ȃ��Ă��A�E�l�Ȃ�u�Z�ʒ~�ς̐c�v���牽���̐c�����o�����낤���A�D���ȁh���́h�����W����l�͏W�܂����u���̂̐c�v�ō\������Ă���͂��ł��B���������钆�Łg�l�̐c�h�Ƃ̓R�c�R�c�Ɛςݏオ��A�����̒��ɐc���\�z�ł���ƁA���l�̐c�̑��݂������Ă��܂��B�����āA�c��1�{�ł͂Ȃ����������Ă��������ǂ��āA�����Ȑc���g�������邱�Ƃ��ł���Ώ��ǂ��B�c��������̐c�ł͂���܂����A����͒P�Ȃ�c�Ȃ̂Ńg�C���b�g�y�[�p�[�̂悤�Ȓ����X�J�X�J�Ȑc�Ȃ̂�������Ȃ��B�����܂ł��c�Ȃ̂ʼnʎ��̎��i����j�ł͂Ȃ��A������Ă鎞�ɐ�̕K���i�ł͂���܂�������������������|�C���Ǝ̂Ă���S�~�ł��B��͕t���Ă���̂ʼn^���ǂ���ΐV�肪�o�Ă��邩������܂���B�����S�Ă̐c�͉��䍜�����w���̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ĕ������̂悤�Ȃ��̂ł��B

�@�����P���������Ȃ�ɏ�����悤�ɂȂ�̂��g���[�j���O�̏K���B����ł������������ƂȂ�ƁA�����ɑ��݂���̂͂��͂�͋ƁB��{�w�����͂ł��Ȃ����ǁA�̗��Ƃ����O����ōs�����B�ނ���A�L�b�N����������̔����Z���}��Ȃ��������X���[�̂悤�ȃm�����K�v�ł��B�l�������ɃA���e�i�𗧂ĂāA�쌢��T�̂悤�Țk�o�Ńl�^��T��B���͎��̕@�̓C�k�Ȃ̕@�ł͂Ȃ��āu�u�q�u�q�v�Ɩ�u�^�@�Ȃ̂�������Ȃ��ƍŋߎv���܂��B�l�Ƙb���Ă��鎞�ɓˑR�u�t���K�[�v�ƕ@����o�鉹�Ɏ����l�������܂��B�l�̕@����u�^�����o�Ă���Ƃ͒N���\�����Ȃ����ƁB�ł����A���܂��̂悤�ȉ������R�o�܂��B����Ȏ��ɐl�̕@�̓u�^�̕@�Ɏ��Ă���悤�Ɏv���܂��B����͒P�ɕ@����u�^�݂����ȉ����o�����炻���v���Ă��邾���̈����ȍl���B����ꕶ�̓g���[�j���O�𑱂���ƌ������Ƃɂ͐��ɂ��̂悤�Șb���d�v�ŁA���̕@�����@�ł��낤�ƃu�^�@�ł��낤�Ɩ{���ɂǂ��ł��ǂ����Ƃ̂悤�Ɏv���܂����A�������̈Ⴂ�͂ƂĂ��d��Ȕ����ł�����܂��B���̕@����͊������]��́u�v�V���[�v�ȕ@�`����яo���āA�����Ɓu��`���������́H�v�ƂȂ�܂��B�̕@�`�͂�����Ƃ킩��Ȃ��B�����āA�{���̃e�[�}�̓u�q�u�q�Ɓu�䕗�v�̂��ƁB�䕗�͊֓�����ɉ_�̎q���������c���Ėk�サ�܂������A���͑䕗�ł��ƂɊʋl����Ă����̂ŁA����Ȃ�Ƀf�[�^���W���ł��܂����B�f�[�^�Ɋ�Â��ĕ��͂��������Ƃ́A�����G�r�f���X�푰�݂����ȁg�ł���l�h�̗\���ł��B�����̕��̓g���[�j���O�Ƀf�[�^��R�Â��邱�Ƃ͕����I�ɖ����B���N���ɕK�v�Ȃ͕̂��͂��������Ƃ̐����ŁA�f�[�^�����œ��e�̐����������߂邱�Ƃł͂���܂���B�������͂���e�╶�̍\�����l���邾���Ő���t�B�\���̑��ʂ��̂悤�Ȃ��̂ɂ͓���܂��������̂悤�ȕ��͖͂��������܂���B�ڎw���̓u���W���T�b�J�[�ł͂Ȃ��A�_�⏬�����������ȃh�C�c�T�b�J�[���ڕW�Ȃ̂�������܂���B�h�C�c�ƂȂ�ƖڕW���������ĕ|�C�Â��܂��B�Ƃ肠�����A�������͂������Ă��Ă��l�Ȃ�̐c�������邱�Ƃ͂ł��܂����A���͕\���͂��������ɏ�肭�Ȃ肻���ȗ\���͂Ȃ��B�ŋ߂ł̓V���v���ɏ������Ƃ��a���ɂȂ蕶�͕\������ނ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜���܂��B�u�����ʁv�ȃ��[�h�Ȃ̂ł���͎d�����Ȃ����Ƃ��ȁB

�Ƃ������ƂŁB

�u�䕗�v�̂��b�͖������Â��B

�@

�u�Ă̎��R�����E�䕗�v

�l�b�g�Łu�䕗�o�H�}�v�Ƃ����̂��������̂Ō���B

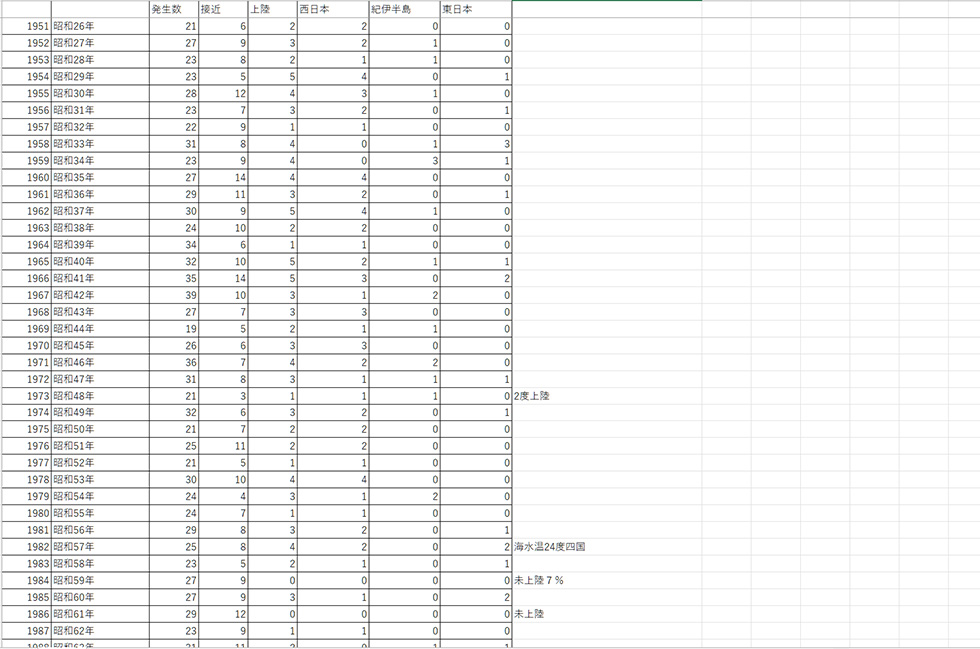

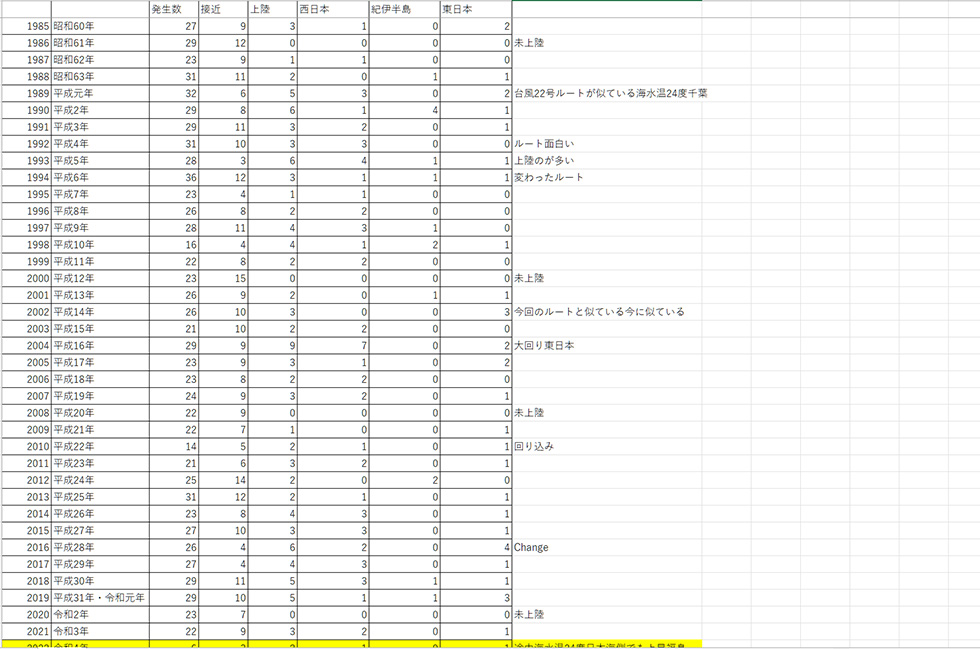

1951�N����̑䕗�́u�ڋ߁v�Ɓu�㗤�v�̌o�H�}���`����Ă��܂��B

�䕗�̓����������ŒH�邱�Ƃ͉����ʔ������ƁB

���̐��͑䕗�̒��S�_������ł����悤�Ȋ����ł��傤���B

�䕗�͔N�Ԗ�26�������āA��8�ڋ߁A��3�㗤����̂����ϓI�ȓ����ł��B

���f�[�^�͌������Ȃ��̐����Ȃ̂ŊԈႢ�����邩������܂���B

���䕗�̐������́u�v�ŗǂ��݂����B

�䕗���S���㗤���Ȃ��N�����v�J�n��71�N�Ԃ�4��܂��B

�䕗�͐ڋ߂��邾���ł���C�����������ē��{�̋C��ɉe�����y�ڂ��܂��B

�Ȃ̂ŁA��N�Ԃɔ�������䕗�̓��ɔ����߂�����������C��₽����C���^�сA�������̐������ɒ��ړI�ȉe�����y�ڂ��܂��B

�䕗�̈ړ����������߂�̂͋C���z�u��ΐ����A�C�����ȂǗl�X�ȗv���ł��B

���̂悤�ȓ����̓X�[�p�[�R���s���[�^�[�ŃV���~���[�V��������Ă��܂��B

�䕗�Ƃ͓�̑����m��Ŕ���������̂ł��B

�Ȃ̂ŁA���R�A��̉��������Ă�����̂ƍl���܂����A���鎞�ɂ͓��{�������Ɖ����{�C���̖k����㗤���邱�Ƃ�����܂��B

�k����̑䕗�㗤�͎a�V�ł��B

�܂��A����䕗�͈�x�㗤���Ă���Ăя㗤����Ȃnj��\���R�ɓ������܂��B

�䕗���ʉ߂��Ă��炻�̌o�H�ɂ��čl���邱�Ƃ́A�܂����蓾�Ȃ����ƂȂ̂Łu�䕗�o�H�}�v�Ƃ͖ʔ������ł��B

�䕗�㗤�̑������Ȓn��ƌ����I�ɔ����ȃC���[�W������܂��B

�Ȃ̂ŁA�����𒆐S�Ɂu�����{�v�u�I�ɔ����v�u�����{�v��3�n��ɕ����܂����B

�������܂ł��䕗�̍ŏ��ɏ㗤����ʒu�̓���ł��B

��������ƁA�䕗�̖�60���͐����{�̍L���n�悩��㗤���āA�I�ɔ����ɂ͖�15���A�����{�ɂ͖�25���̊����ŏ㗤���Ă��܂��B

�I�ɔ����Ƃ��������n���15���͂���Ȃ�ɑ������Ǝv���܂��B

�������A2000�N��ɓ����Ă����22�N�ԂŋI�ɔ����ւ̏㗤�͑���5��ƌ������܂��B

�����{�ւ̑䕗�㗤�͕��ςP������B

�P���傫�����������̂��ӌ��������ꂻ���ł����B

���̗��R�͉����낤�ƍl����ƍ��܂ł͋I�ɔ����ɏ㗤���Ă����䕗������̑䕗�̂悤�ɓ����{���ɕ�����ς��Ă��邱�Ƃ������̂悤�ȋC�����܂��B

���̗��R�͊C�����̏㏸�ɂ���̂����Ǝv���O�O������m���ɊC�����͏㏸���Ă���悤�ł��B

1982�N�̊C�����x24���т��l�����炢�ł������̂ɁA1989�N�ł͐�t�ӂ�A2022�N�ł͕���������ɖk�サ�Ă��܂��B�i7�����ϊC�����j

�C�ɂȂ镔���ł͒����̌o�ϔ��W�ɔ������C�̊C���������̐��N�Ő^���Ԃɋ}�㏸���Ă���̂ŁA���̉e���œ��{�C���̊C�������㏸���Ă��܂��B

���{�C���͔M�����X�y�[�X���������̂ʼni���I�ɉ��g�����Ȃ����S�z�ł��B

�ŋ߁A���ɏ���������C��̕ω��͗��n�����ŔM�����e��������܂����A�C�����̏㏸�̉e�����傫���悤�ȋC�����܂��B

�C�����̃f�[�^�Ƃ͏ڍׂȂ��̂͗����Ă��Ȃ��ČÂ��f�[�^������܂���B

���̗���ŋ}���ɊC�����x������ւ��\��������܂����A���{�̋ߊC�E�C�����㏸�͊ԈႢ�Ȃ����Ƃ̂悤�ł��B

�����N�̑䕗�͓����悤�Ȍo�H��ʂ邱�Ƃ������̂ŊC�����x�̕ω��͋C���̕ω������������ȉ\��������܂��B

���̂悤�Ȋ����ŊC�����̏㏸�����̂Ƃ��듌���{�n��ւ̑䕗�㗤�����X�ɑ����Ă��錴���̈�Ȃ̂�������܂���B

�������C�����x�тɉ����đ䕗���ړ����銴���B

�䕗�̓�������ω���������Ƃ����1989�N�̕������N���e�B�b�s���O�|�C���g�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���̔N��ȍ~�A�I�ɔ����㗤�����X�ɓ����{�n��㗤�ɐ�ւ���Ă����悤�Ɍ����܂��B

�䕗�Ƃ͖\���J��啗�Ŏ������̐����ɂƂ��Ă͊������鑶�݂ł͂�܂����A����ŋ�C��C�����O���O���Ƃ��������ė�₵�Ă���鑶�݂ł�����܂��B

�䕗�Ƃ͑傫���ċ��\�ł͂���܂����i�E�V�J�ɉ�����I�E���ނ╅�C�̂悤�ȑ��݂Ȃ̂�������܂���B

�u�䕗�o�H�}�v���炻�̂悤�Ȃ��Ƃ��v���܂����B

�@

�u�Ă̎��R�����E���F�����v

�ƒ��̃T�C�R������̃r���ɏW�߂܂��B

�T�C�R���͎l�������̂����Ȉ����o������[���ɕ��U���ĎU���܂��B

�h���S���{�[���̂悤�ɃT�C�R�����W�߂���肢�͊����̂ł��傤���H

�T�C�R���������Ă̓r���ɓ�������܂��B

���X�R�X�̃C���N�̓������r�B

�u�R��������v

�r�ɓ������ꂽ���̃T�C�R���̉��͂ƂĂ��ǂ����F�B

�r�[�ʓ���̃����l�̉��Ɠ����ň��ݕ��ȏ�̉��l������������C�ȏu�Ԃł��B

��������̃T�C�R���A�܂��܂��o�Ă���T�C�R���A������������������r���ɏW�܂�܂��B

�F���`���l�X�łǂ���玄�̓T�C�R�����W�߂邱�Ƃ��D���݂����ł��B

���̓�����m�▂���ɉ�������LARP�ȃC�x���g������Ă݂����Ǝv���̂͑傫�Ȗ��B

����̓T�C�R�����R���R���ƐU�������ږ����`�̉\�����T��܂����B

�{�S�ł͌��\�^�ʖڂɃC�P��̂ł͂Ǝv���܂��B

�^�ɐl����������Ƃ��o�J�Ȃ��Ƃƌ��߂��邱�Ƃ͐l���s�H�ȕ�����ڂ����Ă��Ȃ��Ɠ����̂悤�ȋC�����܂��B

�^��M���Ȃ����Ƃ́u��̗���͐₦�����Ă������Ƃ̐��ɂ��炸�v�I�ȏ��s����ȑ嗬�ɗ����ꑱ���Ă��邱�ƂƓ��`�Ȃ��ƂȂ̂�������܂���B

�����Ƃ͈ꐡ��̈łȂ��Ƃł͂���܂����A�����͏�Ɉłł͂���܂���B

�T�C�R����U��Ȃ��ł������関���Ƃ����̂����݂��Ă��܂��B

�l�C���[�I�ɐl�C������Ƃ������Ƃ͖������ڂɌ�����J�^�`�ŊJ���Ă��邱�ƂƓ����ŃT�C�R����U��ꂽ�^��̌����Ă��邱�ƂƓ����ł��B

����ȗl�X�Ȗ����ɑ��āA�l���̏d�ӂ������̃T�C�R���ɑ������Ƃ͋����Ă���悤�ɂ������܂��B

���₢��A����Ȃɐ��I�łȂ��Ƃ��A���̕r�̒��ɂ����ʂ̕r���炨�D���Ȃ��̂�I�яo������Ȃ�A����͂���ŐV���ȑI�����A�m�������ݏo����܂��B

�S����U���Ĉ�ԑ����ڂ��̗p����̂��ǂ��B

�����āA�T�C�R����U��Ȃ���l���̑I�������l���Ă��邱�Ƃ́A�������łɎ����̒��̈ӎv��������x�i���Ă��邱�Ƃł�����܂��B

�T�C�R�����R���R���ƐU��Ȃ�������ǂ̓T�C�R���ɐl��������Ȃ��ł��܂�Ȃ��ӎv���������\�����傫���Ǝv���܂��B

�r�Ɋ肢���l�߂ăT�C�R����U��肢�͊m���I�Ȋ����Ŋ�����������܂���B

���̂悤�Ȗ�ŃT�C�R�����W�߂Ă���Ɖ��F�����̐l�`���o�Ă��܂����B

�v���X�`�b�N���̂�邢��̐l�`�ʼn��̌��Ԃ��珬���ȑ����o�Ă��܂��B

���������A���F�������u�p�J�b�v�ƊJ������Ə����ȃC�^���A�̃T�b�J�[�I�肪�����Ă��܂����B

32��VIERI�I��B

�����H����H���ƂȂ���������Ǝc��L��������܂��B

���F����͎������̃L���b�v�B

���킢���̂Ŏ̂Ă邱�Ƃ��ł����ɃT�C�R���ƈꏏ�ɉ��Ђ��ۑ����Ă��܂������A������ǂ�������ǂ����̂Ȃ̂ł��傤�B

���������A�R���N�V�����I����X�|���W�{���̐l�`�������Ă��Đl�`�ɉ��F������킹�܂��B

�X�|���W�{���̐l�`�͂���Ȃɋؓ����X�Ȃ̂ɓ����������Ĉ�ڂ̐l�`�B

���܂ɂ͑傫�Ȋ�����t���ăv�����X���[�݂����ɏ����Ă݂����Ǝv�����̂ł��B

�����āA���ۂɉ��F������킹����u�V���[�V�����N�̋�Ɂv�̃����V�[���݂����ɂȂ�܂����B

�ꏡ�r�݂����Ȃ̂�������������ɐ���@�x�ȃ|�[�W���O�B

�J�ɑł��ꂽ�����V�[���A���������A�V���[�V�����N�ɂ��̂悤�ȃV�[���͂��������H

�l�������傭�����悤�Ȋ�̃t�B�M���A�����Ȃ���t�B�M���A�Ƃ͉��ׂ̈ɑ��݂���̂��ƍl���܂��B

�ꕶ�Ȏ��ォ��l�͐l�`���D���ŏ���܂��B

�����āA�ꕶ�l�͂��̃V���[�V�����N���������Ƌ��������`�́h���́h�������Ă���܂����B

�X�|���W�{���̓��ɓꕶ�y��̂悤�ȓ��̕�����������������܂���B

�L�u���̐��삪�I������炱��ɕt����y����ۂ��ʂł���肽���Ƃ��v���܂��B

���̈ӎv����̓T�C�R����U��Ȃ��ł����߂��l���̕�����ڂȂ̂ł��傤���B

�P�j�X�|���W�{���̂��ʂ����B

�Q�j�X�|���W�{���̐l�`�ɉ������Ȃ��B

���̑I�����A�ǂ��l���Ă��l���ɉ��̕ω����N�����Ȃ��悤�ȋC�����܂��B

���F�����Ȕ��z�ł����B

�@

�u�Ă̎��R�����E�����̋O�Ձi��l�̖����j�v

����������肷�邱�Ƃ͎Ⴓ�����N����d�˂�������ɐ���ł��܂��B

����͐V���Ȃ�𑥔����B

�ʐ^�͎��̃v�����f�����Ŕ�r���邱�Ƃł������ؖ��ł��܂��B

���͗ߘa�Ȍ��݂ɍ��ꂽ�K���_���A�E�����w������ɍ�����K���_���i�h�����������j�B

���̈Ⴂ�͎��g�ޏW���͂̈Ⴂ�Ȃ̂ł��傤���H

��悪��p�ɂȂ����H�Z�ʂ̒~�ρH

�g�p���Ă��铹��̐i��������ł��傤�B

���Â�ɂ��Ă��A�l�͔N����d�˂邲�Ƃɂ�������Ɓg���́h������悤�ɂȂ�܂��B

�����̏ꍇ�͐}��H��I���D���Ȃ̂Ńv�����f���ŗႦ�܂����A���̂̍l�����◿���A���̑����ɂł��������Ƃ�������Ǝv���܂��B

���w�Z�̍��̎��ɂ͋Z�ʂŏ��Ă܂����A���ȖҎ҂͂ǂ̐���ɂ����đ��l�Ɣ�r����ƂȂ�A���̑O��͂������Ȃ�����܂��B

����́A�����܂ł����g�̐����ω��������Ƃ���́B

�N����d�˂邱�Ƃ͉����S�Ă̂��̂����Ă����悤�Ȋ��������܂����A����Ȃ�ɐ����𑱂��镪�������Ƃ������Ƃ̏ؖ��ŁA�Ⴓ�Ƃ͉����ɉ����Ă���ɗD�ʐ���ۂĂĂ���Ƃ͌����Ȃ����ł��B

�E�͏��w�Z�̎��ɐF��h�����Scm���̃K���_���B

���̂��������h��ň╨�̂悤�ȑ��݊�������܂��B

���͂�E���͂Ȃ��v���X�`�b�N���̃K���_���Ɋ撣���ĐF�������Ă��܂��B

�悭����ƃz�R������������œh�����Ă���̂œ����̃S�~���������Ă����I�I

���肪�����̂Ńv�����f���̃����i�[�ɐڒ��Œ肵�܂����B

���͎��l���Ԓ��ɍ�����Tcm����SD�K���_���B

�ڏ��������čׂ����h�����Ďd�グ�܂��B

���w�����ォ���ׂ�Ƃ��̂�������B���Ă��܂��B

�������A���w���̍��̃K���_���ɂ����Ƃ������Ȃ����킢������̂ň�T�ɂǂ��炪�D��Ă���Ƃ������܂���B

�����g���́h��N��Ƃɕ��ׂĐ����̋O�Ղ�ǂ����Ƃ͖ʔ������ł��B

����͖��N�����V���`���G�[�V�����ŎB��Ƒ��ʐ^�Ő����̕ϑJ��H�邱�ƂƓ����悤�Ȃ��̂Ɋ����܂��B

�����J�^�`�́g���́h������Ă�������ׂ�A�A�[�g�ƌ����A�[�g�Ȋ����B

�Z�p�̏�B�̗��j�����Ėʔ�����������܂���B

�Ⴆ�A���N�Ƒ��Łu���v�̏����ȔS�y�����B

���J���œB�Ɉ����|���ĕǂɏ��邱�Ƃ��ł��܂��B

���������̌��̓s�J�\��搶�̂悤�唗�͂ł��������Ƌ��Ɍ��炵���J�^�`�ƂȂ�܂��B

�v�t���̌��͓��R�A�����邱�Ƃ͂Ȃ��n�сB

��l�ɂȂ�V�����Ƒ��������Ă܂��قȂ鑢�`�̌��������Ԃ牺����܂��B

�Ȃ�Ƃ��X�e�L�B

�q������ɂ��̂悤�Ȗ��������鎋���͂܂��Ȃ��Ǝv���̂ő�l�����̂悤�ȗV�т�ϋɓI�Ɏ��s���Ȃ��Ɨ��j�͐��܂�܂���B

�Ȃ̂ŁA�N����d�˂���l�̖����Ƃ������̂��m���ɑ��݂��܂��B

2���ڂ̎ʐ^�͉Ă̎��R�������Q�������������t�B�M���A�����ł��B

�@

�u���v

�����̍����͈�i�����Ă��߂����₷���Ȃ�܂��B

�c�N�c�N�{�E�V���������āA���̂܂܉Ă��I���Ηǂ��ȂƎv������ł��B

�Ƃ܂ł��������̂Ƃ���ŃU�[�U�[�ƉJ���~���ĉJ�h��B

���X�̍s���������̂ł��傤���H�V�C�͂������������ė~���������B

�p�ӎ����ȎP�����l���ʂ�߂��A�P�������Ȃ��l���J�ɔG��Ȃ���ʂ�߂��܂��B

���̓|�`���|�`���Ɛ������܂鑤�a�ɃU���K�j��S�A�����R�Ȃǂ��������Ă��邱�Ƃ���z���Ȃ���J���~�ނ̂�҂��܂��B

�~�܂Ȃ��J�͂Ȃ��Ƃ��Ă��A�������łɉJ�h��ɖO�����̂ŏ��~��ɂȂ�����o�����܂��B

���J�̒��ƘH�ɐi�ނƁA�J�͓V�R�̃V�����[�̂悤�ŋC�����ǂ��B

�J�ɑł���邱�Ƃ����܂ɂ͗ǂ����Ƃ̂悤�Ɏv���܂��B

��C�⎄���N�[���_�E��������₽���J�ł��������~�܂�ƃW���b�Ƃ������x���̂��݂܂��B

�����āA�������J�B

�Ƃ������ƂŁB

�u�����Â��Ȗ�Ɂ@������͈�l�œN�w����̃j���[�i�j���[�X�̉́j�v�̉̂��Ȃ��獡���̖G���L�����������Ă݂悤�Ɨ����������Ă�����A�Ƃ�ł��Ȃ��G�ɂȂ�܂����B

���s�蕗�ȊG���S�R�`���Ȃ��ăr�b�N���ł��B

�ڂ�傫���Ă��ăL���L�������Ă݂����̂̉����牽�܂ňقȂ�܂��B

�悸�͈قȂ镔���ׂĂ݂���ۂ�������Ȃ��̂�������܂���B

�����Ɩڂ����������`���K�v������̂ł��傤���H

�g���Ă���y�����قȂ�́H

�ق��ꂢ����`�����Ƃ�NG�ł��B

�p�[�c���獜�i�A�����牽�܂ō����ł͂Ȃ��̂ŁA���̌���ɐ����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂�������Ȃ��ƕ|���v���܂��B

�ŋ߂̊G�͗ߘa�ł̊G���̂悤�ɉ��ɂȂ������\�}�ŕ`���Ă��܂��B

���ɈӖ��͂���܂��A�G�����Ɍq���Ă����Ǝ��n��̘A���������܂�Ă���悤�ȋC�����܂��B

�@

�u�Ă̎��R�����E���̉H���v

����͂�B

�f�މ摜�삵�Ă��邾���ő�ςȎ��Ԃ�����B

�摜�͉H�т̖��́B

�O��A���̐������W�߂��H���̌`��ׂ�ƕ���H���~�R�A�J���~�P�A���H�i������j�~�P���Q�b�g�������Ƃ��킩��܂��B

���̗��͎�ɉJ���̕����ƕ��؉H�̕����ɕ�����܂��B

�J���͊��������̂悤�ȓ������ʂ���H���̕����ŁA�J�ɑł���Ă����؉H�����܂߂�4�w�̉H�ʼnJ�����O���ɗ����܂��B

���؉H���͂��̖��̒ʂ�ɕ�����Ĕ�s����ׂ̉H���B

���؉H�����o�����X���������Ă��܂��Ɣ�ׂȂ����ɂȂ�܂��B

���̉H���͐l�Ԃ̒܂Ɠ����悤�ȁg���́h�Ȃ̂ł��̂����ɐL�тĂ��܂��B

�H�����L�тĂ���u�Ԃ͌������Ƃ��Ȃ��̂ʼn��Ƃ��ڍׂ͂킩��܂��A���̉H���̌`�t���ςɎ��Ă���̂ŐV��̐����Ɠ����悤�Ȋ�����������܂���B

�H�����ג����c�̕������L�тāA���̉�����H�ъJ���Ă��������B

���̉H����S�������Ă��܂��Ƃ����C��̔G�ꂽ���̂悤�ȁg����h�ȑ��݂ɂȂ�܂��B

����́A�l�Ԃ̗��̏�Ԃ݂����Ȋ����łƂĂ��s�����B

���݂����Ȑ����ɂ��v���e�N�g����̂悤�Ȃ��̂�����̂ɐl�̒n���Ƃ͂��܂�ɂ��Ǝシ��悤�Ɏv���܂��B

�n����͂���ȂɊ댯�⌵�����O�C����ł���̂ɐl�ɉH�тȂ茢�̖т������Ȃ��������R���s�v�c�ł��B

�ł��A�T���ɂ͖т������Ă���܂��B

����ɂ��Ă����̖т��Ȃ��Ȃ����̂ł��傤���H

�i���Ƌ��ɖт��މ������H

���������A�l�Ԃ̑c��͖т�������悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��悤�Ȉ��S�ʼn��K�ȏꏊ�ŕ�炵�Ă����H�i�F���l�̃y�b�g�H�j

�ʔ������ɖт����Ă�����ɖт��Ȃ��Ȃ����H�i���蓾��j

�l�Ԃ̐�c�������z���������߂ȋ֒f�̉ʎ���H�ׂĖт������Ȃ����H�i�`���̘b���j

�P�Ȃ��`�q�̕����̎��s�̌��ʁH�i���蓾��j

�NjL�F�̉������ׂ̈ɔ�������ׁH

�ǂ��Ȃ̂ł��傤���H

���͒��炵���Ӗ�����H���������Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B

�@

�u�n�`���v

�����͗������ċC�����ǂ����B

����Ȃɐ��X�������͉����Ԃ�̂��Ƃł��傤�B

�x�������N���đ��̊O�̐A���ɐ���������ƁA�����O����ҋ@���Ă����n�`���������u�҂��Ă��܂����`�v�ƌ�������Ƀu���u�������Ƃ��ꂵ�����ɔ�щ��܂��B

�����ŋ߁A�����n�`1�C���A���ւ̐���肵���������݂ɂ���ė��܂��B

�����A�~�c�o�`�B

��������������Ă��鐶���͂��킢�������Ă��܂��܂��B

�����u�n�`�����͂�[�v�ƌ����C���ł��B

���Ƀn�`�����ʂ���\�͂͂���܂���B

�ł����A��C�����̔Ȃ̂ŋ��炭��������ė���I�͓����I���Ǝv���܂��B

�����A���Ɏ~�܂肻�̗t�ɗ��܂����������݁A���x���������Đ��𑃂ɉ^�т܂��B

�ʔ����Ǝv���Ƃ���̓N�[���[�r���̐����܂������̂ɁA�n�`�͂��̂悤�ɐ��ɂ͎���o�����ɑ����A���ɗ��܂���������D���ł��̐V�N�Ȑ�������_���Ă���ė��܂��B

�܂��A�����A�������ɗt���̏�ɐ����L���C�ɗ��߂܂��B

���̗₽�����d�v�Ȃ̂��A�V�N�Ȑ������ɂ߂�ڂ������Ă���̂��͓�Ȃ̂ł����A�L���C�Ȑ�������I������ڗ����ȃn�`�ł��B

�I�̖ڂ̓~�T�C�����[�_�[�̂悤�ɕ���ɂȂ��Ă���Ƃ����b��́A�ǂ����œǂ��Ƃ�����܂��B

���ׂ�ƖI�͓�̕���ƎO�̒P��̍��v�T�̖ڂ������Ă���܂��B

�����l����Ǝ��̂悤�Ȑl�ԂƂ͑S���قȂ鎋�_�ŕ��������Ă��邱�Ƃ�e�Ղɑz���ł��܂��B

�Q�̖ڂ̎O�����ŕ������鎄�����ƁA�T�̖ڂłU�`�W�����Ƃ����������̒N�����邱�Ƃ��m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ȑ��E�ŔF������I�����Ƃ͎��͂������ɔ��B���Ă�����̂Ǝv���܂��B

�I�Ƃ͂ƂĂ��Љ�������������Ƃ������܂��B

������������������Ƃ������Ƃ̓A�j���E�r�e�I�Ȕ��z�ōl����ƃe���p�V�[�ɋ߂��悤�ȍ������ȃR�~���j�P�[�V�����\�͂������Ă���̂ł́E�E�E�Ȃ�ċ�z���ł��܂��B

�����A����ė���Ƃ������Ƃ͖I�̒��ɂ͐����ݏ�܂ł̋�ԔF���}�b�v�R�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

���̂悤�ȓ����悤�Ȍ��������ԓs�S�̒��ň��̃��[�g����Ɋm�ۂ��Ă��邱�Ƃ����������Ƃł��B

�I����ї����Ă���߂��Ă��鎞�Ԃ��v������ƂQ���O�O�b�i�s�b�^���I�j�B

�I�̔�s���x�͂�����ƒm��Ȃ��̂ʼn��Ƃ������܂��k���ɔ�s����1�������̏ꏊ�ɖI�̃A�W�g������Ɨ\�z�ł��܂��B

���̂悤�Ȗ�ŖI�ɂ͂Q�`�R�Z���`�̏����ȑ̂���z���ł��Ȃ����@�\���B����Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����Ƃł��B

�����A�Ă̏�������i������S�n�ǂ������������̂ŐA���ɂ����C�Ȋ��͂�^�������Ǝv���t���ς�HYPONEX�t���X�v���[���܂����B

�t���ςɃV���b�V���b�Ƃ����邾���ŁA�A�������C�ɐX�Ɛ�������t�̃X�v���[�ł��B

�t�̂������Ă���n�`�̑��݂��v���o���āA���̊��͍ܓ���̐�������Ŏ���ł��܂�Ȃ����S�z�������̂ō��������C�ɔ��ł��ėǂ������ł��B

�����ׂ܂������e��~�l���������Ƃ������ƂŒ��g�͂悭�킩��Ȃ��t�̂ł��B

�A���ɗǂ��̂ŁA���Ԃ�n�`�ɂ��Q�͂Ȃ��悤�ȋC�����܂����A������͖�̐��܂��̌�ɐ��������Ă����ƒ��ɂ͋z������Ă���悤�Ɏv���܂��B

�I�͂��̕��͂������Ă���Ԃɂ��M�S�ɂ����̐�����Ƒ������x���������Ă���܂��B

���̒��͕s�v�c�ȁh���Ɓh��h���́h�ň��Ă���܂��B

�@

�u����v

�Ɗᗳ���@����ǂ����ᗬ�͂Ȃ��Ƃ������ƂŁA�l�ɂƂ��āu����v�Ƃ͂܂��ɕs�v�c�Ȃ��̂ł���܂��B

�P�זE�Ȏ��ɂ́u����v�Ƃ͗����ł��Ȃ����̂ł���A�l�b�g�Łu����v�ׂ܂��B

����ƁA�I�̖ڂ`�g�傷��ƘZ�p�`�̖͗l������o�āA���̑S�Ă̈����ڋʂ̂悤�ł��B�i!�j

�Z�p�`�̊p���̏W���̂��ڂ̋��̂̂悤�Ȍ`�����o���Ĉ�̖ڋʌ`������o���Ă���܂��B

�Z�p�`�̌`�ɂ͈Ӗ�������悤�ŗ��̂ȋ��ʂ�g�ݍ��킹��̂ɓK�����J�^�`�ƂȂ�܂��B

�I�̖ڂ��ʐ^�Ō������A�����̍��_�̂悤�Ȗڂ��������̂ōŏ��͂��̂悤�Ȗڂ�����났���ƕ����t���Ă���̂��Ǝv���܂������A�ڂ̂悤�Ȗ͗l�͋[�Ԃł����Ƃ��������o�@�\�������Ă���܂��B

���̊p���̉��ɂ̓����Y�������Ď��o�̐_�o�ƌq����܂��B

�����Y�͖I�̃T�C�Y�Ȃ̂łƂĂ��������̂ł����A�g�у����Y�ł��N���ȑ����ʂ��o���悤�ɁA���̓I�ɍ���郌���Y�̋��ʂł�����Ȃ�ɐ��I�ɐ��ݏo���̂����R�̃V�X�e���Ǝv����̂ō����ׂȑ��ŖI�͐��E�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����ŁA����Ō����鑜��}�̂悤�ɃC���[�W���Ă݂܂����B

�����\�ȃp�m���}�ʐ^�݂����Ɍ�����͈͂�360�x���߂��傫���L����c�~���~�����̋�Ԃ𑨂��܂��B�i���Ԃ�j

��������A�l������A������X�������Đ��̓������o�P�c�������܂��B

�������̐��ɋN���Ă��邱�Ƃ�S�Ă̌��ۂ�S�ăL���b�`���Ă���悤�Ȋ����ł��B

�I�̖ڂ�����~�Q�A�P��~�R����悤�ɕ���ƒP��ł��ꂼ���ڂ��قȂ���̂��Ǝv���܂��B

�P��̓^�[�Q�b�g���i�����肷��ڂŕ���Ƃ͂܂��ɁA�����\���[�_�[�݂����Ȃ��̂Ȃ̂�������܂���B

����畡���̖ڂŌ����G���������Ĉ�̐��E�߂Ă����ŁA����͑S���z���ł��Ȃ��C���[�W�ł��B

����̖ڂ̓��̈������w�I�ȂP�J�����E�����Y���Ƃɒu�������čl���Ă݂܂��B

��������ƁA���������ɕ��ׂ����ɑ��̃_�u�肪�������邱�Ƃ��킩��܂��B

���̃_�u��Ƃׂ͗荇���ڂł��ꂼ�ꋤ�ʂ̉摜�����Ă����ԁB

���炭�A����瑜�̃_�u����������邱�Ƃʼn𑜓x���㏸����Ǝv���܂��B

�E�ڂƍ��ڂ̑��̂Ȃ��ڂ���a���Ȃ���������悤�Ȃ��Ƃ��ɂ��镡��œ����悤�Ȃ��Ƃ����邱�Ƃ͂Ƃ�ł��Ȃ��X�S�C���Ƃ̂悤�ȋC�����܂��B

������E�������łȂ��c���߂ƘZ�p�`�̐ڒn�ʂ̑S�Ăō������邱�Ƃ͂��̂��������ׂ��������Ƃł��B

�Z�p�`�̃_�u��Ō����镔���͒��S�����ȊO�͑S�ă_�u��܂��B

���S�͑����L���C�Ɍ��т܂����A�c�ފO���͐}�̂悤�ɕ����̃����Y�摜�ŕ⊮���Ȃ���𑜓x��x���グ�Ă���悤�ɂ��v���܂��B

���̂悤�Ɂu����v�Ƃ͂܂��ɕ��G�ʼn��̍���������܂��Z�p�`�ł���Ӗ������������܂��B

�u����I�Ȏv�l�v�͐l�Ԃɂ͎��邱�Ƃ��ł��Ȃ����������邱�Ƃ��ł��Ȃ�������Ƃł��B

�Ƃ���ŁA�����̓n�`���������܂���B

�����͗��Ȃ����Ƃ��@�B�I�ɓ����Ă����ł͂Ȃ��ؖ��ł��B

������������A�����̓n�`�̋x����������Ȃ����A�J��܂肪���̓V�C�Ȃ̂ŋߏ�ŊȒP�ɐ������ł���̂�������܂���B

�n�`������ė�����͖ҏ����̏������������悤�Ɏv���܂��B

���炭�n�`�ɂƂ��Đ��s���̎��B

�C����ς���Ă����̂ŁA�Ԃ̖����W�߂�t�F�[�Y�ɓ���\��������܂��B

����͂�A�ϑz�I�Ƀn�`�̓������l����̂ł��������l���Ă������킩��܂���B

�i9��45�����炢�Ƀn�`�j

�ł��A�������ޖ�łȂ����̂܂ܒʂ肷���čs���܂����B

�n�`�Ƃ͂Ȃ�Ƃ��s�v�c�ȍ����ł��B

�����ꖇ�̎ʐ^�͔��̉H���t���摜�ł��B

�O���ڂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ŋL�ڂ��܂����B

���̉H���͐����镔�ʂɂ���Č`�قȂ�܂��B

�@

�u���A���E�Ă̎��R�����v

���ʂ̉_�A�����͓����F�̖��邢�܂��B�����Ă̂ЂƎ��̏��x�~�B���������Ă�����ƉA�肪�����Ă��āA���ꂵ���悤�Ȃ�����Ǝ₵���悤�ȁB���T�͓܂��T�ԑ����悤�ł��B�u�Ȃ����̂˂���v�Ƃ͌����܂����܂肪�����Α��z�̌���~���Ă��܂����̂ł͂���܂��B�u�Ȃ����āH�v����͈ړ����̓��A�ؗ����Ԃ��v�����Ă�������ł��B���肷�錵�����c���͊m���ɐ���Ԃ��Ă���̂����N�̌��܂莖�B�Ƃ������ƂŁA�Ă̎��R�������ŏI�́u���A���v�ɂ��ď����܂��B���A���Ƃ͉䂪���ސl�����Ƀs�b�^���ȃl�[�~���O�B�Ă̒��˓������~�肻�����ړ����[�g�ɉ����āA��肭����I�������4�����A����������Ƃ��ł���Ƃ����𑥁B����͎��̌l�I�Ȉړ����[�g�A���ԑт�����A�o���_����ړI�n�܂ł̕������ɂ����ɓ��R�e�������100���̌o�����B��27���ړ����钆�Ŗ�11�����A�̒����ړ��ł���Ƃ����ǂ��ł��ǂ��b�B����͂ƂĂ��撣�������A����I�����Ĉړ��������ʂŃA�X���[�g�̃^�C���v���݂����Ȃ��̂ł��B�X�g�b�v�E�H�b�`���s�b�s�Ɩ炵�Ȃ��珋�����v�����Ă���ƕ��s�҂͉��̉����H�Ǝv����������܂���B�|�P�b�g�ɓ˂����݁A�Ԃ̑����ɕ����悤�ɃX�g�b�v�E�H�b�`���O�B�C�Â���Ȃ��悤�ɁA�킩��Ȃ��悤�ɉ������v�����܂��B�p���������艮�Ȃ̂œ��X�ƌv���ł��Ȃ����Ƃ́A���̓��A���C�X�g���Ǝv���܂��B���A�ɓ������Ƃ��Ă��������Ƃɂ͕ς�肠��܂���B�����A���˓�����������Ȃ������ŕ��������Ώ����͗����������邱�Ƃ��ł��܂��B���z��������ꏊ�ɂ͕K���e���ł��܂��B�Ƃ������Ƃ́A���z���~�肻�������ɂ͏�ɉe�����ݏo����Ă���܂��B���z�̊p�x�I����͓V�̊ϑ��Ȑl�ɕ����ׂ��ŁA���̂悤�Ȃ��Ƃ͒m��܂���B����ő�́u4���v�B������4���͉e�Ȃ̂ʼn����ł��I�Ă����e����I������A������4���͉e����I�����邱�Ƃ��ł��܂��B�����œ��A��������ƂȂ�Ζ��ʂɏ����O�ɑ؍݂��邱�ƂɂȂ�܂��B�t���ɂ��ƒ��˓����ɏ\���ɓ����낤�Ƃ��ŒZ���[�g��I�ԕ��������I�����Ƃ������Ă���܂��B�u�����Ƃ�4���s������A���v�i�}�b�n�n�Ԕn�j�B

�@

�u���A�Ɠ��e�E�Ă̎��R�����v

�����������F�ȓ܂��ł��������邭�Ȃ�ɂ�Ă���Ɖ_������ĐF����������ƍL����܂��B�����͐����̂��ȁB����͓��A������b�������܂����B����͑��z�̉e�ɉ����ĕ����A�X���[�g���Z�ɋ߂��ړ����̊y���݂̂悤�Ȃ��̂Ŕ@���ɑ��z�ɓ�����Ȃ��̂����^�C���A�^�b�N���邾���̂ǂ��ł��ǂ����b�ł��B�������͂��������ƂƂ́A����Ȃɂ������Ȃ����ƂȂ̂��Ɖ��߂ăr�b�N���������܂��B���������A���A�ɂ́u���A�v�Ɓu���e�v�̓��ނ��邱�ƂɋC�Â��܂��B�v���������Ƃ�k�R�Ȃ�܂܂Ƀ^�C�v���͂��Ă���̂Ŋ����̊ԈႢ�Ƃ��͑��X���邱�ƁB�ł����A���́u���A�v�Ɓu���e�v�Ƃ͓����悤�ȈӖ��Ɏg�������ł͂���܂��������ׂ�ƈӖ��͑S���قȂ�܂��B�u���A�i�����j�v�F�����ɓ�����Ȃ����B���R�ƎЉ�ɏo���Ȃ����ƁB���z�����o���e�Ɛl�̎��A�̕����ŕ����I�E�T�O�I�ȗ����́u�����v���܂݂܂��B����A���e�Ƃ́u���e�v�F���̌��E�������E�������������Ƃ��Ӗ����܂��B�u�Ђ����v�ƌ����u�e�v�̕������g���Ȃ�����A���͂�e�Ƃ͂ǂ��ɍs���Ă��܂����Ǝv�����炢�Ɂu�Ђ����v�Ɣ��̈Ӗ���100���u�����v�̃R�g�������Ă��܂��B�u�ǂ��������ƁH�v�����Ƃ͂�����������������ꏊ�B�L���C�����ǂ������ɓ����ڂ������鏊�B���A�Ɠ����͔��Ό�ł���A�����Ɠ��e�͓����Ӗ��B����āA���A�������������e�B�u���e�v�Ƃ͕����ʂ�ɓǂނƑ��z��������ꏊ�Ƃ��̑��z�����e���Ɏʂ荞�ރC���[�W�����̂܂܊����Ɏd�グ�������ł��B����͂�A�������肱�Ȃ����A��₱�������[�������܂���B�O����ɂ͋L�����疕������Ă��܂��悤�Ȃ��b�ł����u�Ђ����v����ނ��ƂƂ́u���e�v��i�ނ��Ƃœ��`�ł����āA�A�ł��낤�ƊO�ɍ��o���e�ɂ͓��R���O���͎W�W�ƍ~�蒍���ł���ł��傤���A���̈Ӗ��ɉ����Ă͓����ƉA�̋��E�Ƃ͊ł���Ƃ������܂��B�Â̂��邳���͎��̂悤�ȁu�l�����A�������v�Ƃ����𑥂𗧂Ăāu�Ђ����Ђ����v�Ɓu���A�v��T���ĕ����悤�Ȕy�Ɂu���A�v�Ɓu���e�v�ɑS����������Ӗ���t�^���āu���Ƃ͐^�������ɕ��ނ��̂ł���v�Ƃ̋��P��t�^�����̂�������܂���B���̂悤�Ȗ�ŃA�z�Ȏ��́u���e�v�̓��Ɖe�̃C���[�W���畽�ϓI�ȕ����̌i�F�Ɏʂ荞�މe�̊������v������A�����悤�ȊX���݂��ړ�������蓯�ꊄ���ʼne����i�߂�̂ł͂Ȃ����Ƃ̉����𗧂Ă܂��B�m���Ɍ����炵�̗ǂ��c�ɓ��ł͂ۂۂƖ؉A�����邾���ŁA���A�Ƃ͂Ȃ��Ȃ����݂��Ȃ���������܂��B���ꂾ��4���͏����������B���ϓI�ȕ������瑾�z���Ƃ炷�����Ɠ��e�̖ʐϊ��������o�����Ƃ��ł���A���z���Ƃ炷���p�x�͂������ړ�����̂ŁA���̉A�ꊄ���œ��A����i�s���邱�Ƃ͉\�Ȃ͂��ł��B�Ƃ������ƂŁA���ϓI�ȊX�̌i�F���O�[�O������������u�ǂ������ϓI�H�v�Ȍi�F����ł���܂��r�b�N���B���ϓI�Ƃ͌��t�̒ʂ�ɉ��߂���ƑS�Ă̌i�F��ԗ����đ����Ċ��銴���ł��B���i�̈ꖇ���s�b�N�A�b�v���銴�����ǂ��̂�������܂���B�������A������������Ԉ���Ă���̂�������܂���B�����瑾�z�ɏƂ炳��镔���Ɖe�̊������o�����Ƃ͓���Ė����Ȃ��Ƃł��B�Ȃ̂ŁA�P���ɑ��z�̈ړ�����p�x�Ƒ�̂̌����̍����i��������ł��j������o�������ł��ǂ��悤�Ȋ��������܂��B�u�������ď�������v�Ȃ��b�͂܂��܂��Â��܂��B

�@

�u���e�̉E�Ă̎��R�����v

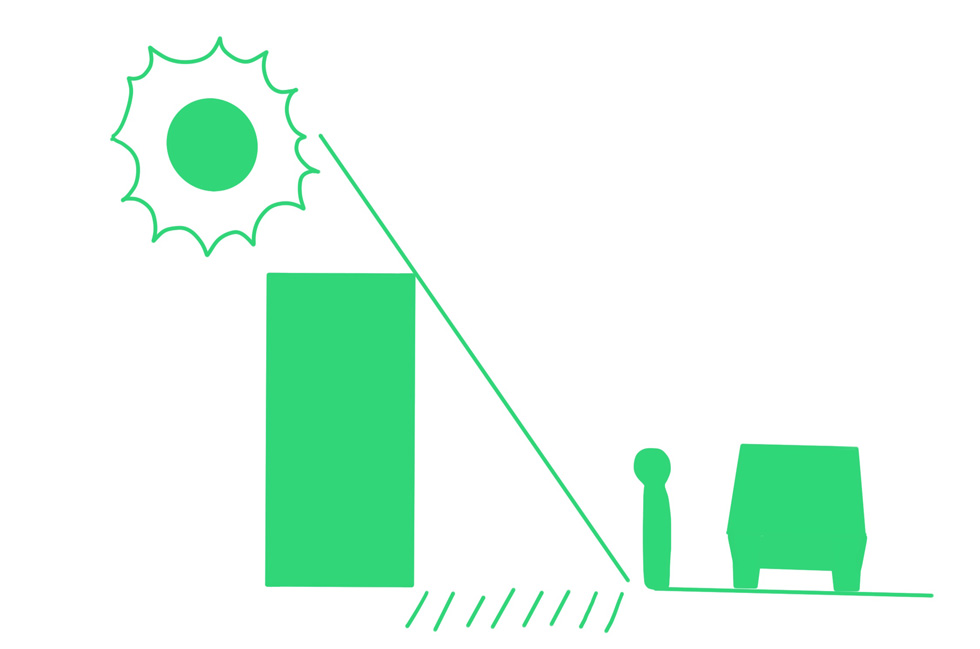

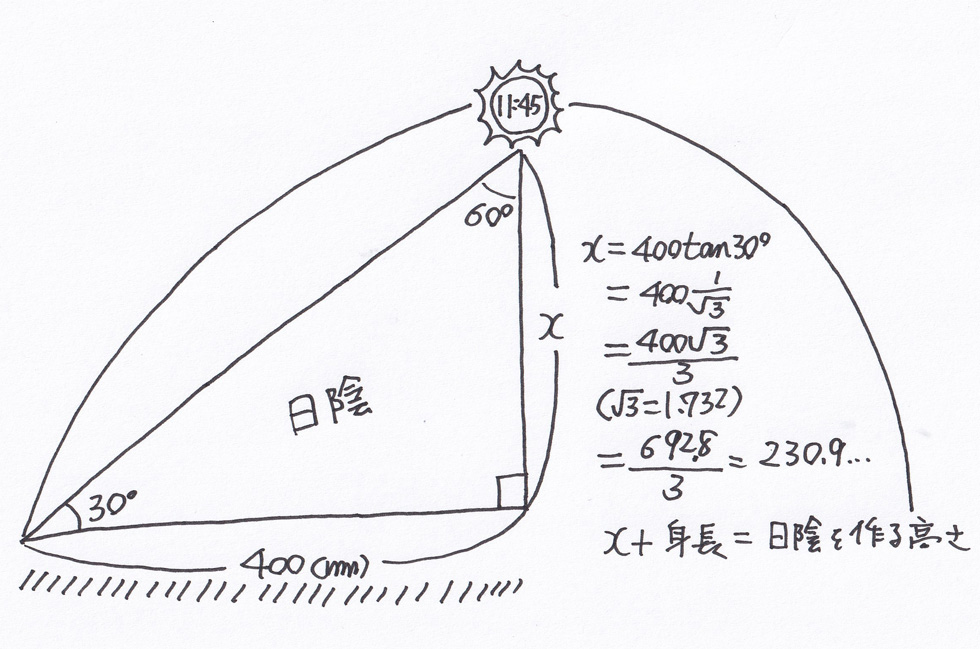

�u�^�̂Ђ����v�����߂����̌��_�́u���͂܂����������Ȃ����v�ɒH��s�����Ƃ��ł��܂����B���H�̔��Α���i�ނȂǂ̐i�s�����̑n�ӍH�v�����邾���ł��A�ł��邾���̑����̓��e����ނ��Ƃ͉\�ł��B���̗��R�͐l�̌���40�p���̓��e�͑��z����ԓV�ɏ��鎞�ł����\���܂�Ă��܂��B�l�b�g�́u���z���x�i����̕ω��j�v�ɂ��ƁA�{��2022�N8��24���̑��z���ł��������鎞�ԑт�11:45���ő��z���x�̊p�x��65.30�x�B���z���Ƃ炷�p�x�͐^�ォ��Ƃ炵�Ă���悤�Ɏv���܂����i�i�����̊p�x�Ŗ�66�x�̊p�x�ł����l�͎������̊X���Ƃ炵�Ă��܂��B�u��������ΕK���e���ł���v�Ƃ������Ƃ̌��܂�Ȃ̂�60�x�̏Ǝˊp�x�Ōv�Z���Ă݂�Ήe�͊ȒP�ɐ����ł��܂��B�����Ō�����11:45�����̑O��ʼne�͂ǂ�ǂ�ƍL�����Ă����̂ň�ԁA���A��̂Ɉ�ԉߍ��Ȏ��ԑт���ɍl���܂��B�Œ�ł�400�o�̓��A���~�����Ǝv��������230.9�o���x�̍����̕ǂ⌚��������Γ��e����邱�Ƃ͂ł��܂��B�v�Z���@�͐}�Q�ƁB���ۂ͐l�̔w�̍���������̂Őg�����̍��������Z����Γ��A�ɕK�v�ȕǂ̍���������o�����Ƃ��ł��܂��B23�Z���`�{�g���̍����́g���́h�Ƃ͉ߖ��s�s�ɂ͂�����ł����݂��Ă��āA�J��A�����ƍ������������̂���ň��Ă��܂��B���̈Ӗ���������z����Ԓ��_�ɓo�������ł���40�Z���`�����L���e�邱�Ƃ͗e�Ղœ��A�͂�����ꏊ�Ŕ������Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA���̑I�������Ȃ�������e����������Ƃ͂ƂĂ��e�ՂȂ��ƂŁu���A�v�Ɓu���e�v�Ƃ�����Ȑ����Ȍ��t����������c�l�̎v�z�͂���Ȃ�ɐ�������������Ȃ��āA��������Γ��e�������Ɂi�����ł͂Ȃ�����ǂ��j��������̂Łu���͂܂����������v���Ƃł��\���Ɋm�ۂ��邱�Ƃ��ł��܂��B���z�̌��Ƃ͐��������ɕK�v�s���ȍ����ł͂���܂����A�����Ɏ��O���͂قƂ�ǂ́g���́h������j��͂������Ă���܂��B���̂悤�ȑ��z���ɓ����鎞�Ԃ͍ŏ��ɂƂǂ߂邱�Ƃ��ŗǂ̑I���ł�����A���̒[�̓��e��_���Đ^�������ɕ������Ƃ����̓����ƂȂ�܂��B�ǂ�ȏ��ł��u�l�����A�������v�͌��\�_���đ�̐������Ǝv���܂��B

�@

���͂���C���[�W���ĊG��`���悤�ɂ��Ă��܂����ŋ߂̕�������C���[�W�͉����N���܂���B

�@

�u���ڂ낰�ȁE�Ă̎��R�����v

�����͓܂��B�V�C�\��ɂ��Ɠ����܂�̓��������悤�ł��B��ɉ_���L����Ƃ������Ƃ͑��z�̓��������Ղ��Ēn�ʂɉe�����o���܂���B�S���e�����Ȃ����Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��A�܂�����ł͂���܂�������Ȃ�̑��z�������~�蒍���̂ł�������ƂȂ�e�����o���܂��B�Ȃ̂ŁA�A���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��ăn�b�L���Ƃ����u�����v�Ɓu���e�v�̋��E�������݂��Ȃ���ԂŁu���ڂ낰�v�Ȃ�e���L����܂��B���̂悤�Ȍi�F�͉������{�I�ȓ܂��ŁA����͓��������̃C�M���X�̓܂��Ǝ��Ă���̂�������܂���B

���ƌ����Α�̂ɉ����ĕ����̑��t�B���^�[���u�D�����������v�ŕ��ʂ��钴�_�I�ȒP���v�l�ł��B�u�Ђ����v�ƕ����ăC���[�W������͍̂������L�т鑾�z�����o���e�B�u�Ђ����v�Ƃ������t����u���A�Ɠ��e�i�����j�̂ǂ���̂��Ƃł��悤���H�v�Ȃ�Đ�Ԃ����Ɓu�������v�Ƃ����C���ɂȂ�Ǝv���܂��B�������ł��B����͂�����������̂̐l�ɂƂ��āu�Ђ����v�Ƃ́u���e�i�������j�v�������������̂�������Ȃ��ƍl���ČÕ����O�O��܂��B����Ɓu�Ђ����v�Ƃ́u���z�̓������v�̂��Ƃ��Ӗ����Ă���A�k�R���i��������j�́u�̂ǂ₩�Ȃ���e�v�Ƃ́u�̂ǂ��ȓ������v�̂��ƂŁA�����m�Ԃ̉��̍ד��i�]�ˎ���j�ł��u���e����₩���Ԃ邱��v�́u�Ђ����v�Ƃ́u���z�̓������v�Ƒ����Ă���܂��B�]�ˎ��ギ�炢�܂ł́u�Ђ����v�Ƃ́u���z�̓������v�̂��Ƃ��Ӗ����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��悤�ł��B���t�Ƃ͐������ł��̎��X�̎���ňقȂ�g����������Ƃ������b�͗ǂ������܂��B�Õ��ƌ����A���㕶�̉��߂Ƃ͑S���t�̈Ӗ��╝�̍L���Ӗ��������t�������ł��B�u���Ƃ������v�Ƃ́u�������E���킢���E���炵���E�����[���E�ʔ����i����I�j�v�Ƃ����Ӗ��B�u���ڂ낰�v�Ƃ̓J�^�`���͂����肵�Ȃ��s�m�ȈӖ��ł����A�Õ��́u���ڂ낰�v�Ƃ́u���ʂ̂��Ɓv�Ɓu�i�ʂȂ��Ɓv�̗��ɒ[�ȈӖ��������܂��B�u�O���v�ɂ́u�O���Ă��܂��v�Ɓu�O���Ă��Ȃ�����������ԁv�̈Ӗ��ł���A�����ƃ}�C�i�X�I�ȈӖ��������t�ł��̂̐l�̓v���X�{�}�C�i�X�����ɓ������錾�t�Ƃ��Ďg���Ă��܂����B�Ȃ̂ŁA�̂̐l�ɂƂ��Ắu�Ђ����v�ƕ����āu�����v�̕����Ƃ����l�̓�����u�������v�̓�̃C���[�W�����Ă����ƍl���Ă����������͂���܂���B���t�̞B�����Ƃ͕����l�̉��ߎ���Ŏ��R�Ƃ������邱�Ƃ��ł��܂��B���t�̃g�Q����̑������ۂ����߂��i�̌��t������܂��B�܂��A�t�Ɂu��C��ǂ߁v�I�Ȏ��R��D���������͂ȓ���Ƃ��Ă��g���鎞������܂��B���̂悤�ȌÕ��̕��G�����`���I�ɞB���͌ЂƂ������{�l�̕��G���̍����ł͂Ȃ����Ƃ��v���܂��B�u���{�Ƃ͉����H�v�s���{�P�J�����̂悤�ȕ����������ł����A����͓���̕��ʂł�����A���ɂ͊i�ʂȓ��{�i�Õ��I�Ɏ���j�������āu���ڂ낰�Ȃ���{�v���̂悤�Ȍ��t���҂�����Ȃ悤�ȋC�����܂��B

�@

�u��̎��v

����̂��ƏZ��X��i��ł���Ƌ�F�̑傫�ȃg���{������܂��B

�g���{�����ł���̂�����ƉĂ̏I��肪�߂Â����悤�ȋC�����܂��B

�����āA�I�����W�F�̌������ƂȂ����X���ĂӂĂӂƔ�т܂��B

���ƌ����A�A�Q�n���ƍ����傫�Ȓ��ƃ����V���`���E���炢�����m��Ȃ��̂ŃI�����W�ƍ��͗l�̒��͒��������ł���悤�Ɏv���܂��B

���ԂȂ����������Z��X�ł͂���܂��������ɂ͈ӊO�Ɏ��R�������B

����ɓ���i�ނƓ��ɕςȎ킪���������Ă��܂����B

���̗���������H�����グ�e���V�����łނ��ڂ�H�ׂĂ��܂��B

���������班���������Ȃ�ƖX�͎��𗎂Ƃ��A�����H���𗎂Ƃ��m���������̂ŁA���̂悤�ȋC���ω��̌�͎��R�̂����ڂ���E���̂ɓK�������a�ƂȂ�܂��B

���������u�ǂ�ǂ�v�Ƃ��̎����E���グ��ƃX�|���W�̂悤�ȁu�Ԃɂ�v���Ƃ����C���������G���Ŏv�킸�����̂Ă܂��B

�\�ʂ̊ɏՍނ̂悤�ȃN�b�V�����ɂȂ艹���Ȃ��o�E���h���銴���œ�̎��͓���]����܂��B

�����ނ��ڂ�H�ׂĂ��邮�炢������ł͂Ȃ����낤�ƁA����ς肻�̎����C�ɂȂ�̂œ��H�̒[�����ɂ���L���C�Ȏ���I����E���܂��B

����ς�A�u�Ԃɂ�Ԃɂ�v�Ƃ����s�C���Ȕ������B

2.7�Z���`���炢�̑傫�Ȏ��ɖ����̏����ȐԂ���₵�āA���ꂪ���������̕ς�������G�̗��R�ł��B

�Ԃ����2�~�����炢�̑傫���ŐԂ��Ӗ��݂����Ȋ����B

�悭����ƕ\�ʂ̐Ԃ���̉��ɐe�ʂ̎킪����悤�ɂ������܂��B

�Ⴕ���́A���̓X�J�X�J�Ȃ̂�������Ȃ��̂ł����A�̎��Ȃ̂ł���Ȃɏ����Ȏ�ł͂Ȃ��悤�ȋC������̂Œ��ɂ����Ƃ����킪�����Ă���悤�Ɏv���܂��B

�O�ς��d�q�������Ō���E�B���X�݂����Ȍ`��ʼn������o�C���̂��E���������B

���������A�莝�����W�܂ɓ���܂��B

���H���Ȃǂ̏E�����̂�����ׂɗl�X�ȃT�C�Y�̃W�b�p�[�܂��o�b�N�ɓ���Ď��������Ă���̂ŗp�ӎ����ł��B

����������𗎂Ƃ��X�͂��̓����Ǝ��̓��ɂ͂������Ƃ��Ȃ����Ƃ������̂ň�����̏o��ł��B

�قƂ�ǂ̐l�͎�݂��R���Ēʂ肷���邾���Ȃ̂ł����A�킽���̑��ɂ��N�������E���Ă�����v���ƃN�X�����܂��B

�Ƃ������ƂŁA�O�[�O���������Ă݂�����ǂ��A���̎��Ȃ̂��H�킩��Ȃ���̎����Q�b�g���܂����B

�ʐ^�ɎB��Ɠ��̊ۖ͗l�݂����ŁA������������A���̊ۃf�U�C���̗R���͂��̂悤�Ȏ��ł������肵�Ăƍl���ĐԂ��ۂ̒��ɂ͂����Ƃ�������̖����̐Ԋہi��j�̏W���̂����݂���p��ϑz���܂��B

�Y�����̂킢�A��̎����Q�b�g���Čo���l�{1��SAN�l�{�P�㏸���܂����B

�@

�u�e�E�Ă̎��R�����v

�@�����Ɂu���ڂ낰�Ȃ������l�v������܂��B���̂悤�Ȕ����_�ɉB�ꂽ�ڂ��肵�����Ɋi�ʂȂ���������̂����������{�l�B�O���̐l�������O���ɂǂ̂悤�Ȋ��z������̂��͎��̒m��Ƃ���ł͂���܂��A�����l�߂Ē��̉��F�₻�̕����������͓̂��{�l�����{�l�ł���̂̕ς�����ʔ��������̂悤�ȋC�����܂��B���̂悤�Ȋ��o�͓��{�l���Â�������p���`���Ȃ̂�������܂���B����͌��t��T�O�̊O�ɂ�����̂ŎЉ���ӎ��Ŏ����Y������̂悤�Ȃ��́B���̒��Łu���ڂ낰�Ȃ邨���l�v���v�������ׂ�ƁA���l�ȈӖ����������Õ��́u���ڂ낰�Ȃ�v�Ӗ��͊ԈႢ�Ȃ�����l�ɂ����X�Ǝp����Ă���悤�Ɋ����܂��B����āA�u���ڂ낰�Ȃ镶�����v�Ƃ͌��݂Ŋ����Ă���܂��B�������A����ꂽ����������܂��B���ꂪ����ȗ�����������u�e�v�ł��B

�@�����āA��������͑S�������Ȃ������������܂��B����ꕶ�̓g���[�j���O�Ƃ͑�̍����̔������Ƃ���������Ă���̂Œʏ�c�ƁB

�@����A��̐Ԃ���𔒂����ɒu���ĎB�e���������̊ۃf�U�C���Ɍ����Ă��܂����B���̂悤�ȊG�ʂ߂Ă���Ɠ��̊ۂ̑��z�Ƃ͌�t���̈Ӗ��t���ŁA���Ƃ��Ƃ͐Ԃ����𔒂����̏�ɒu���Ĕ��Ă��ꂽ�}�Ă��R���ł͂Ȃ����ƍl���܂��B���̂悤�ɍl���闝�R�́u�Ђ����v�ł��B���z�Ƃ͏�ɓV�ɑ��݂�����̂ł͂���܂����A�N�����Ă��Ȃ���C�Ȃ悤�ȓ�����O�ȑ��݁B����ł��āA�����z�͓����珸�萼�ɒ��ނ悤�ɐ������Y���̎x�z�����ł�����܂��B���z�ɊS�����l�͕ς�����V���w�҂Ǝq�����炢��������܂���B�̂̐l�͑��z������Ɩڂ��ׂ��Ȃǂ́A����ῂ������瑾�z�����Ă��Ȃ������Ǝv���܂��B�̂ɁA��Ɏ����������鐢�E�͑��z�ɏƂ炳�ꂽ���z�̉e�����Ă��邱�Ƃł���A�̐l�́u���e�v�Ƃ����e�̕�����p���đ��z���Ƃ炵�o�����E��\�����Ă���܂����B�B�e�Ƃ����P����e�ł��B�e�G���e�ł��B�������̌��鐢�E�͑��z�̉e�̐��E�ł����ĉ����̑��u�i�t�B���^�[�j��ʂ��Ă݂���̂��S�ĉe�̕������g�p����܂��B���Ƃ��Ǝ������̐��E�͉e������u���e�v�̕������ł͂���܂������A�ł������̎��ォ��u�����v�̐��E�ɓ]�����܂��B����͓d�C�̔����ȍ~�u�e�v���ǂ�ǂ�쒀����ď����ĂȂ��Ȃ��Ă������ƂƔ�Ⴗ��̂�������܂���B�Ƃ肠�����A�u���e�v�̐��E�͏����ĂȂ��Ȃ�u���A�Ɠ��e�i�����j�v�̍��̐��̒��ƂȂ�܂��B���n��╂���G�Ȃǂ̓��{�悪�Z�W���ڂ���B���ɕ`���f�t�H������������Ƃ��Ĕ��B���܂����A���m�G��ł́u�e�v���e�Ƃ��ă��A���ɕ`�������Ƃ��ĉԊJ���܂����B���o�C���[�W�Ƃ͎v�l�ɒ������鑤�ʂ��傫���̂Ől�X�́u�e�v�ɑ���ӎ��ɑ傫���e�����y�ڂ����ƍl�����܂��B�ߑ�ɂȂ莄�����̎Љ��C�Ɂu���A�Ɠ��e�i�����j�v�ɕ��Ă��܂����̂̓C���[�W�Ƃ��Ă̊G��ɉe����������`���Ă��Ȃ��������ƂɌ���������̂�������܂���B�I�����_�̊G��Ƃ͎����́u�e�v��`���Ă��܂����B���{�̊G�ɂ́u���ڂ낰�Ȃ�e�v�͑��݂��Ă��܂����A�����́u�e�v�͂���܂���B�i��i�͂���ȂɌ��Ă��Ȃ��̂Œ��ςł͂���܂��j�C���[�W�Ƃ��Ắu�e�v���蒅���Ȃ��������ƂŁA�d�C�ɂ���āu�e�v��������Ă����Ɠ����ɊT�O�Ƃ��Ắu�e�v���ǂ�ǂ�Ə����Ă��܂����̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B���̂悤�ɍl����Ɠ��{�̖�̏Ɩ��������̏Ɩ��ƑS���قȂ闝�R�������ł��܂��B���[���b�p�̏Ɩ��͉e�����ɗ��p���Ă��܂��B���鎞���玄�����̑c��̓C���[�W�Ƃ��Ắu�e�v��\�����Ă��Ȃ��������Ƃɂ��u���e�̕����v������ꂽ�Ƃ��l�����܂��B���ꂪ���ɑ���������{�Łu�e�v�̂Ȃ����邭�Ƃ炳�ꂽ���E�����o���Ă���܂��B�t�H�[���A�E�g�ɗႦ��ƃ��H���g�̊y���݂����Ő̂̐l�����������Ƌ��C�Ȑ��E�Ɗ����邩������܂���B���̂悤�ȁu�e�v�������Ȃ��Ȃ��Ă��鎖�����l�Ԃ́u�e�v�����������Ƃ╨���̌������i�Љ�`�j����ɋ��߂�Љ�̗v���̈�Ȃ̂�������܂���B������Ƃ���ɂ͕K���u�e�v�����邱�Ƃ͕����@���ł��B�u���������邢�Љ�v�����łȂ��u�e�v�����邱�Ƃ�C���[�W�Ƃ��Ắu�e�v�����A���ɐ��m�ɕ`���o�����Ƃ́u���ʂɐ𓊂���ҁv�Ƃ��Ă͕K�{�Ȏ����Ȃ̂�������܂���B

�@

�u�e�E�Ă̎��R�����v

�@�l�ƂȂ�u�e�v��`�����Ǝv�����ǁu�e�v�Ƃ͂ǂ̂悤�ɕ`���悢�̂ł��傤�B���m�G��͐F��h��d�˂ďd���ȁu�e�v��`���܂��B���̂悤���k���ȊG���A�b�v���邱�Ƃ͖����B�����āA�ŋߊG��`���Ώۂ��C���[�W���邱�Ƃɋ�킵�܂��B�Ȃ̂ŁA�����G��`���ׂ̐V�����T�O�̕K�v���������܂��B������������A���ꂪ�u�e�v�Ȃ̂�������܂���B�ǂ̂悤�ɕ`���̂��ƍl����Ɛ����e���G�ɉ��{���d�˂�H����͉����u����ꕶ�̓g���[�j���O�v�̍�ƂƎ��Ă��܂��B�G�ł��e���Ƃ����̂܂܃A�b�v����x���͕K�v�ŃL���C�ɂ܂Ƃ܂邾���ł͂Ȃ��u�����v���K�v�B

�@���������A���̈���ꕶ�̓g���[�j���O�Ƃ͎v�l�̃I�[�v�����B���̓��̒����J�����҂낰�ɕ����̍l������v�����Ƃɂ��Ă��Ə����܂��B����A�l�ɂ͌���ꂽ���Ȃ����L��N�ł����邱�Ƃ̂ł���X�R�X�g�o�ɓ\��t���銴���B���L�Ƃ͓{��̃T���h�o�b�N�݂����Ȋ�������햡�Ȃ̂Ől�ɂ���Ă͎���̗����N�������p�����������Ƃł��傤�B���ƂȂ��Ă͒p�������������������e���l���邱�ƂɃE�F�C�g���߂܂��B�E���뎚�ԈႢ�����������Ēp���������Ƃ���B�l�Ԑ����^���Ă��d�����Ȃ��B����ł��A�����͂���̂܂܂̎����̂��́B�����l�^�⎄�����l�^�͂��܂菑���Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B�����O�����܂�v�����X���n�܂�ƕ��ʃ}�X�N�����ăp�C�v�֎q�Ў�ɗ����������Ȃ鐫�i�ł��B�Ȃ̂ŁA�G��̏d�͕K�v�Ŏ����l�^�������n�߂�Ǝ��̒��̐��`�̃q�[���[������o��100���Ƀn�b�X�����Đl�������Ă��܂���������܂���B����āA�����l�^�͂ł��邾�������Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B�ł��A����ς莞���l�^�����l���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ƃ��v���̂Ō��l�����������z�b�g���Ă͏��O���ď����܂��B��l�ɐl�ɓǂ܂�Ă��ǂ������s���ȕ��͂ɂ͂Ȃ��Ă���܂��B�����Z���V�e�B�u���e�ɂ͂��̂悤�ȓǂ݂ɂ����͂Ƃ��ċU�����鈫�m�b�������܂��B�ŋ߂͉��������悤�Ƃ��{�肪����Ȃ������ȓ��X�Ȃ̂łǂ��ł��ǂ����Ƃł����B�v�l�̃I�[�v�����ɂ͕����̑�������l�������L�߂郁���b�g�͂���܂��B���������ۗ��ɂȂ邱�Ƃɂ͂ǂ̂悤�ȃ����b�g������̂ł��傤���H�����܂����A����H�ׂ܂����A�ǂ��ǂ��ɍs���ĉ��X�����܂����A�ƂŃS���S�����Ă���A��o���ăC�F�`�C�A�����������炢���灏�����A����ȕ����ɏZ��ł��܂��A����Ȋi�D�ŐQ�Ă���A��������ڂ̂��g�C���ł��E�E�E�Ƃ��������̂��b�B�������̃I�[�v�����ɉ���������̂��킩��܂��ĊO�ʔ����B��ɂ��Ȃ����ǁB���������l�̕��������g��m���Ă��邱�ƂɂȂ�̂�������܂���B���̂悤�Ȏ����l�^�A�������l�^������ĉ~���ȕ��ՓI�Ȏ����������Ă���Έ��ׂ��ƌ����ƁA�����Ƃ͌�����܂���B����͊w��I�Ȑl�X�̓{�����������܂���B�����́u�{�b�v�Ɖ��シ��悤�Ȃ��̂Ƃ͈قȂ�َ��ȃG�r�f���X�Ɏx�z���ꂽ���́B�^�ʖڂɌ������Ă���l���炷��ƕs�ސT�Ȏv�����A�J�^�`�ɑ��炸�ɊԈႢ�����̂܂܂ɓK���Ȃ��Ƃ��u���`���`���`���`�v�Ə������Ƃ͑������\���ł���܂��B�T�������Ǝv�����Ƃ͎d�����Ȃ����ƁB�Ⴕ���͎��������A�b�v���Ă͂��܂��T�O��̎��I�ȍl�����̓A�b�v���Ă���̂ŁA����͂��͂�����b�g�Ȃ�ʉ���̂悤�Ȏ��������ޗ��Ƃ��Ă̊ώ@�����Ȃ̂�������܂���B�N�g�D���t�_�b�ɂ���悤�Ɂu���Ȃ����[����`���Ă��鎞�A�[���������ɂ������`���Ă���v�Ƃ������t������܂��B���[���ł͂���܂��B���̂悤�ȑ��ݍ�p�������Ɨǂ����Ƃł����B��肠�����A�����ɂ��Ă��\�����邱�ƂƂ̓g�Q�������Ƃł������������悤�ȁu���ʂɐ𓊂���l�v�Ƃ����\��������������D�ɗ����܂��B���̂悤�ȕ\���͏��������Đ��܂�Ȃ����t�B�Â��ȌΔȂ̐X�̉e���珬���ȏ��𓊂��Ĕg����y����ŃJ�R�\�J�R�\�ߋ��\�ߋ��ƁB�����āA���ڂ낰�Ȃ���̂����ꉻ���邱�Ƃɂ��u�J�^�`�Ƃ��Č����Ă�����́v���m���ɑ��݂��܂��B�����͑傢�Ȃ�l���̎��Y�ł��胁���b�g�ł��B���l���Ԓ��Ɏn�߂����Ƃł������Ɏ����̒��̃��l�T���X���J���܂����B

�@�����͍����̕��������A����̂��Ƃ��܂�łȂ��������Ƃ̂悤�Ɋ��S�ے�B�����āA���̓��ɂ͂܂���̂킩��Ȃ����������Ă���B����������̑O�i�Ōl�I�ɂ͂��̂悤�ȃe�L�g�[�����ʔ����Ƃ���B�����āA���������u���e�v�ɂ��Ē��ׂ钆�ŁA���́u�e�v�Ƃ͂��̈���ꕶ�̓g���[�j���O�ɕ\������Ă���̂�������Ȃ��Ǝv���܂����B����͌���Α���Live��������v�����܂܌��Ċ��������Ƃ�\�����鎄�̒��́u�e�v�B���͂̎G���A�m�C�Y�A����A�뎚�A�ԈႢ�̑S���܂߂����邪�܂܂̎��̐��E�B���Ɂu�����v������̂ł��傤���H����͉������Ƃ���B�����A�ǂ��肵���܂������܂���B���̂悤�ȃg���[�j���O�����Ȃ��邾���ŁA����Ȃ�Ɂu�e�v�͗��݂Ȃ���L���葱���Ă���͂��ł��B�ł��A�l�ɍ��킹�A���Ί���ł�����퐶���������Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA����ς肱��́u�e�v�ł��B�u�e�v�Ƃ̓_���ō��Âȕ������Ǝv���Ă��܂������A�`���I�ɂ́u�e�v�Ƃ͏�ɐ����Ɨ����Ȃ��̂ł���܂��B��������ɑ����Ă��Ȃ������B�u���e�v�ȃA�s�[�����������ɋ�������l�������邩������Ȃ����A���Ă��鑼�̐l�B�Ɣ�ׂ����̒f�R�_�������u���e�v�Ƃ��čl����Ή������������������v���܂��B

�@

�u�\��[���Z���̕𑥁v

���N���đ����J����ƃq�������ƋC�����ǂ���C���u�h�h�h�b�v�Ɨ��ꍞ�݂܂��B

���̂悤�ȍ����̋�C�̗����̓W���W���ȋ[���ɂ҂�����B

�[�����u�h�h�h�b�v�ƍ����鍬������30�b�Ԃ�100��͍����鐨���ł��B

���܂�ɂ������ō�����Ɣ[���̔S�莅�̓N���[�~�[�ȖA�݂����ɂȂ肻���ŁA����͂��܂�D�݂ł͂���܂���B

�u�N���N���N���v����3����x��������܂���B

�[���͍����Ȃ��h�ȕ��X�����܂��B

100��͑������ł���3��ł͏��Ȃ�����B

50��ł���������20��ȓ����炢�����̓K�ʂȂ���������������܂���B

20��ȓ��́u�܂��܂��܂��v�Ȋ����ł��B

�������ʂň�ʓI���낤�Ǝv���l�b�g�Œ��ׂ�ƒ��J�ɔ[���̂���������������������Ă���܂��B

���ȑO�����ׂ��C�����܂��B

�Œ�ł�100��`400����āE�E�E�r����J���܂��B

����ɃO�O��Ɣ[��������������h�̌����ɂ���̂͂�͂肠�̂����ł����B

�D�R�l�B

�[���͍������������ɃR�N�����܂�Ĕ��������Ȃ�悤�ł��B

���͂��₩�ȔS��̑哤�����тɂ̂��ĐH�����Ƃ��D���Ȃ̂�20�炢���x�X�g�ł��B

�ł����A����[����400���邱�ƂƂ͐H�O�̏C�s�݂����ł��B

���N���[���ł���z�C�b�v�ɂ͂Ȃ肻���ȗ\���E�������B

���E�͍L���ƌ����ǂ��H�ׂ钼�O�ɂ��̂悤�ȋV�����K�v�ɂȂ�H�ו��͑��ɂȂ��悤�ȋC�����܂��B

�Ƃ������ƂŁB

����[����20�炢�����Ă�����A�����ɕt�����[���ꗱ������̐l�����w�ɕt���܂����B

���̔[���ꗱ����낤�Ƃ���Ɣ[���̃l�o�l�o�͎��������Ȃ��獶���w���Ɉړ����܂��B

���ɂ������낤�ƒǂ��������Ȃ����̗����Ɉړ����Č����Ȃ��Ȃ�܂��B

�ǂ��ɍs�����̂��[���̈ړ��̋O�Ղ�ǂ��Ă���Ǝ����̂����q�̊O���^���`��Ɗ��藎���āB

���q�������グ��Ǝ����̗����ɓ��荞�ݎ��ɂ����B��܂��B

������u����[���Z���̖@���v�Ɩ��t���܂��B

�������Ŏ�����q���[���ł˂˂̎S���ł��B

�@

�u������v

���������������B

�����m��Ɋ�łȍ��C���͂Ȃ��䕗11�������i���j�Ɍ������Ĉړ����Ă��܂��B

�Ă̌`�͏����ĂȂ��Ȃ�H�̌i�F�B

�������Ȃ����Ȃ�Ε����Ă݂悤�H�ȓ��B

����͂��̂悤�ȋC�����ǂ��V�C�Ȃ̂ł�����������Ĉړ����܂����B

�����v�͎����Ă���͖̂Y�ꂽ�̂ŕ����̌v���͂���܂���B

�����āA�����ŋ߂̉^���s�����瑫�����Ă��܂��܂��B

�ҏ��̏����������ׂɓ��A���ŒZ�ړ����邱�Ƃ݂̂��l���Ă������炢�ɑ����\�ɂȂ܂��Ă��܂��B

�ŏ��ɍ����Ƀs�L�[���Ƌؓ��ɂ�����ė��āA�b�������~�܂�ƍ����̒ɂ݂͏����ĂȂ��Ȃ�A���ɉE�ɒɂ݂��ړ����܂��B

���̊����ǂ����ŋL��������Ǝv���u�O�������v�̒ɂ݂ł��B

�u�O�����v�̓ǂݕ��͖ܘ_�A���̖��O����������Y��Ă��܂������O��̒ɂ݂�2022�N6��1���Ȃ̂Ŗ�3�����Ԃ�̒ɂ݂ł��B

���̂悤�ȋL�^���c�����Ƃ̃����b�g����������܂��B

����͏����قȂ�̂͂Q��E�R��ƒɂ݂��A�����đ��������ƁB

�����āA�K�i������Ă��鎞�Ɂu�s�L�[���v�Ƃ��������ŗ�������܂����i�j�B

�K�i�̒���ő���̌��ɂł��남��A�ӂ�ӂ�B

����̒ɂ��͔��[�Ȃ����ɂŁA���̒ɂ݂������ɗႦ�邱�Ƃ͂ł��܂���B

���o�I�Ɍ����Ɨ������^���Ε����ɋȂ����Ă��܂��悤�Ȋ����B

�O���㌌���o�Ă����ł��Ȃ����l�ɑS���ɂ����Ȋ������`���Ȃ��ɂ݂Ȃ̂ŁA�����Ă���l����͂��̐l�͋C���ł��������炢�ɂ����v��Ȃ���������܂���B

���̂悤�Ȃ������Ȃ̂œ��R�ߊ��l���S�����܂���B

���A���̋ؓ����t�̕��ɂЂ�����Ԃ銴���̌��ɂȂ̂ŁA���̂܂܉i���ɑ�������ǂ����悤�ƌ������|�Ɛ₦�ԂȂ��ɂ݂ŘT�����܂��B

�Ƃ̒����Ɓu����`�v�ƂЂ�����Ԃ��Đ����o���ċꂵ�ނ��Ƃ��ł��܂����A�����Ȃ�Ƃ��l�������Ă���Ƃ���ŃS���S���Ɠ]�����ɂ������܂���B

�Ƃ肠�����A��ɂɑς��āA�C��E���A�ܐ����O�Ɉ����āu���ނ�Ԃ�v�̑Ώ��@���s���܂����S���̌��ʂȂ��B

�u�Ȃ��H�v�Ǝv���܂����A�O�����̒ɂ݂Ƃ͈Ⴄ�����Ȃ̂�������܂���B

���j�̊C���ő��������Ƃ��Ă������Ȃ��ăv�J�v�J�ƕ����Ȃ���x�e���Ēɂ݂�a�炰�邱�Ƃ͂ł��܂��B

�Ȃ̂ɁA�����͓M��邱�Ƃ��Ȃ��n��̏�A�K�i�̂Ă���ʼn����ł��Ȃ��Ă����ɂ݂ɑς��邾���Ȃ��Ƃ͐h�����ƁB

�Ƃ肠�����A�����ӂ�ӂ�Ŋ�Ȃ��̂ŊK�i����ԉ��܂ō~��č����Ėウ�����ɂ݂ɑς��܂��B

�������ꂽ�ꏊ����V�k���킢�̂��Ƃ����Ă��܂��B

�����p���������C�����ɂȂ����̂Ń}�W�Ȓɂ��ɑς��ċC���ŕ��ނ��ƂƂ��܂��B

�K�i����镉�ׂ͑���̑S�Ă̌����Ȃ̂ŊK�i��������ʃ��[�g�ŋA��܂��B

���������A���߂āu���ׁv�Ƃ������t�������͈Ӗ����킩��Ȃ��Ď����ׂĂ����o�I�ɈӖ����킩��Ȃ��ċ�J���܂����B

�K���ɉƂ͋߂��ł��Ȃ����������邱�Ƃ�����܂���B

���ܒ��̐l�̂悤�ɑ�����������������i�߂�ƕs�v�c�Ȃ��Ƃɑ��̒ɂ݂�����Ə����ĉ��₩�ɂȂ�܂��B

�����Ԃq���ǂ��Ȃ����̂ŁA�r���A�A�C�X�N���[�����ɃR���r�j�Ɋ�낤���Ǝv���܂������A�܂����肪����ė�����|���̂ʼnƂɐ^�������i�݂܂��B

�ł����A�Ƃɋ߂Â��߂Â����ɑ��̒ɂ݂��Ăђɂ��Ȃ��Ă��܂��B

����͉����g�C�����䖝����w����̋A�蓹�Ɏ��Ă��܂��B

�Ȃ�Ƃ��Ƃɖ����ɒ����A���z��\���Ĉ֎q�ɍ���Ȃ����ɂɑς��܂��B

�����ɂ݂����܂��ė����̂ŏ��ɂЂ�����Ԃ��Ă���ƍĂѕБ������Ă��܂��ēx�̌��ɂɖウ�܂��B

�P�Ȃ�����ƌ����ǂ��A���ۂ݂����ȋ���������͕̂����Ȃ�Ă���ɂ��������ǂ����Ƃł��B

�܂��A���ɂЂ���ɂ݂����鎞�ɂ͊K�i���ɏ��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

���K�v�����鎞�͕��ׂ��������ɂ������ƁB

���������A��������9���ł���`�I�I�B

�`�N�^�N�`�N�^�N���Ԃ͊m���ɉ߂������čs���܂��B

�@

�u�U���v

����u����[���̂U���̕��v�̐}��`���܂����B

������E�A�����ė����ւƖ\��[�������R�Ɉړ�����l�̓����_���O���t�̂悤�Ɍ����Ėʔ����ł��B

�����_���O���t�Ƃ͂ł���߂ȑ����̓_�̏W�܂�ŕ����ʂ�ɋK�����͂���܂���B

�������A���ƂȂ��K�����������ă|�C���g�ƃ|�C���g���ŒZ�����N�Ŗ\��[�����q�����Ă���ƍl����̂��X���[�����[���h�̃l�b�g���[�N�Ȋw�ł��B

���ۂɓ��̒��̑M����}�ɏ����������Ɩ\��[���̂˂˂ێ��Ō��ꂽ�G�ʂ̂悤�ɂȂ�̂�������܂���B

�_����_�ւƐ����Ȃ��s�ׂ͈���ꕶ�̓g���[�j���O�̃V�[�N�G���X�ȊT�O�Ƃ���v���܂��B

���̂悤�Ȗ\��[����������\���̃|�C���g�ɔԍ���U���Ă݂���\��[�����P���I�ɗ�����\���͂P�V�O�ʂ肠�邱�Ƃ��킩��܂��B

���̂悤�Ȕԍ���U���Ă݂�Ƃ��������[���ۂ̃l�b�g���[�N�����݂��Ă���悤�Ɍ����Ă���C������̂��s�v�c�ȂƂ���ł��B

���ۂ͍���́i�T�j�̕����ɗ����āA���̌�U���́i�P�P�O�j�̈ʒu�Ŏ�菜����܂��B

�i�P�j���i�T�j���i�Q�T�j���i�W�X�j���i�P�O�W�j���i�P�P�O�j

�����ʔ����Ǝv���͖̂\��[�����U���̊u����ŕߊl�ł������ƁB

����͋��R���H�U��̈ړ��ŗ������K�v���������̂��H�V���ڂɂ͈��͂ɂ���Ċm���Ɂi�P�V�O�j�̈�O�ɗ����Ă��܂����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����Ƃł��B

�P���`�U���ւ̌q����L����̓~���O�����̐��Ԃ͈ӊO�Ə������đ�́A�U�l��ʂ��ĒN�Ƃł��q���邱�Ƃ��ł���u�U���̊u����isix degrees of separation�j�v�Ǝ��Ă��܂��B

�ܘ_�A�\��[���ɐe���Ȍ�F�W�͂Ȃ��̂ŊW�͂���܂���B

�ł����A�����ł́u6��ځv�Ƃ��������ɒ��ڂ��܂����B

���E���ӊO�Ə����������闝�R�͂P���̌�F�W����{�X�Ɍv�Z����ƃC���[�W���₷���ł��B

�����ŁA�T�S�̃|�C���g��������̖\��[����{�X���Čv�Z���Ă݂�ƂU���ł͖�Q�S�W���̃|�C���g�����������ɒB���܂��B

���̂悤�ȃ|�C���g����l�ɗႦ��ƂQ�S�W���l�łȂ��Ȃ��̊����Ő��E�l����ԗ��������Ȑ����Ő��Ԃ͈ӊO�Ə������ƌ�����ƂȂ�܂��B

�P���F�P�~�T�S���T�S

�Q���F�T�S�~�T�S���Q�X�P�U

�R���F�Q�X�P�U�~�T�S���P�T�V�S�U�S

�S���F�P�T�V�S�U�S�~�T�S���W�T�O�R�O�T�U

�T���F�W�T�O�R�O�T�U�~�T�S���S�T�X�P�U�T�O�Q�S

�U���F�S�T�X�P�U�T�O�Q�S�~�T�S���Q�S�V�X�S�X�P�P�Q�X�U

�P�V�O�ōl����ƂQ�S���P�R�V�T���U�X�O�O���O�O�O�O�Ƃ����r�b�N�����ɂȂ�܂��B

����琔�������̈Ӗ�������̂��ƍl����Ɠ��ɈӖ��͂���܂��A���ڂ���̂͐����̑����ł��B

��Z�𑱂��钆�ł̂V���ɂ͐��������܂�ɂ��傫���Ȃ肷���Čv�Z�@�Ōv�Z���ł��Ȃ��ʂɖc��݂܂��B

���̂悤�ȑ傫�Ȑ����͐������鎞�̊�Ƃ��Ă��͂�Ӗ��������Ȃ��悤�ȋC�����܂��B

�Ȃ̂ŁA�U���܂łŋ�邱�Ƃɂ͂���Ȃ�̈Ӗ�������悤�ȋC�����܂��B

�Â��܂��B

�@

�@