*デスクトップ画面用の画像です。

「ニンテンドー・ミュージアムに行ってきたよ」

地球圏の皆様こんにちは。

グリニッジ標準時間午前3時、フライパンの上からフライパンの上へと戻りて今日もとても暑い。

晩夏休暇の降り立った東京の夜の街の気温も十分に暑くフライパンのように暑かった。

遅くとった夏休みから帰ってくると今までは夜の東京の街は幾分涼しく感じるものですが、去年も今年も「暑いいい~い」と残暑こたえる夜である。

いつまで暑いかとこの天気、来年の研究テーマはフライパンを効率良く冷やす方法の、または、フライパンな街に溜まった熱の冷まし方である。

そして、私はニンテンドーミュージアムに行ってきたよ。

元任天堂の工場跡地に出来た施設のようで、工場が潰れて高層マンションや商業施設になることは頻繁に見るこの数十年の景色ですが、このような円安で任天堂のような大企業でも工場を稼働するよりも別の施設な費用対効果の天秤を考えた結果だと考えると少し淋しい世の中だ。

京都もなかなかのフライパン日和で人々を炒るには立派な干物に出来そうな位の暑さである。

そして、私はミュージアムショップで60×60×11センチぐらい巨大なニンテンドー64のコントラローラ・クッションを購入し、それを抱えてお家に帰る。

大きな袋を持って満員電車に乗ると人の出入りの度にはた迷惑。

また、大きなクッションが入った袋も特大の面積のある巨大な袋であり、小さな風にも煽られて歩きにくいし大迷惑。

歩行者に当たらないように如何に歩くかと者幅感覚や気遣いをしていると大変疲れるので、東京への帰宅道は大きなコントローラーは袋から出してヒモでしばり肩掛け抱っこして運ぶ。

これが一番移動しやすい方法であった。

私はこの旅でリアルな体当たりおじさんを二人見かけた。www

ぶつかりおじさんの定義とはわざと体をぶつかってくるラガーマンみたいな肉体派な人であるとの解釈ですが、人に体当たりでぶつかるにはそれなり痛いかもしれないし、体が頑強でないと逆に弾き飛ばされる可能性もあるように思う。

そして、二人共おじさんでは無くて若かった。

自分と関係ないところでの体当たりで無害ですが、大きなコントローラーを持ちて歩いていれば明日は我が身かもしれない。

私は安定的に大きなコントローラー・クッションを運ぶ方法について考えて、ぶつけられたならばイラッとくるし、大切なデカ・コントローラーがダメージを受けるのも嫌だし、大きな荷物を持っていれば存在自体も迷惑でもある。

(ジャンジャンジャンとエヴァンゲリオンな音楽♪)

一人目の体当たり体は電車に乗って来た若い人が、降りる人も待たずに体当たりで乗車してきて2人分の椅子にドシンと座る。

見た目から怖いおじさんにぶつかっていたもので、案の定「コ※スぞー」と電車の外から大声で怒鳴られていて怖い。

電車の扉が静かにそっと締まりて私はホッとしましたが、車内の人たちは何事もない日常を過ごしていて誰も話題にしないものだ。www

二人目の体当たり体は始発駅で停車中の電車に乗って来た若いサラリーマンで、バックと肩をぶつけながら電車内の奥にスピードを落とさずに突っ込んで行った。

夜も11時過ぎの結構満員な電車で、もしかして酔っ払いかもしれませんが左と右を華麗に「ドシン」と音が聞こえてぐらいに体当たりしていて怖い。

若い女性とおじさんはムッとしながらも平静を保っていましたが、私の危機察知能力はそれを見逃さずもう1本奥の車両に乗車する。www

車の事故でも交差点の事故がほとんどで、人と人とのぶつかりも交差する場所が非常に危ない。

「交差点は常に注意せよ」の呆則である。

ということで、

こんなにも大きなゲームのコントローラーを抱えて幸せだー。

素材も高級なベルベット風な生地に刺繍とふわふわ生地でボタンが縫われている。

ニンテンドー64と言えば、ゼルダの時のオカリナでエイヤー、エイヤーと楽しく遊んでいたもので、今でも時折エポナな草原の歌が脳内に流れる。(ピーポナーピーポナー♪)

中央のコントローラーはぐりぐりと動くアナログスティックで、今では左右のアナログスティックで3次元空間を動くことが基本ですが、このコントローラーの現在のコントローラーの元祖だと思う。

そして、裏面には当時画期的であった対象物をロックできるZ注目ボタンも付いている。

こんなにも大きな64リモコンを抱えて街歩き、電車を乗り継いで一緒に旅をすれば、もうすでに愛着も生まれているもので部屋の中心のように佇む。

Wiiリモコンのビックサイズやドンキーコングの樽型の大きなクッションも気になりましたが、ビックサイズのコントローラー・クッションは1つ持ち帰るだけでも大変なので向こう見ずに複数買いしなくて良かった。

新幹線の中では窓際の引っ掛けに壁掛けしても良かった。

また、東京―京都間の移動中は向田邦子さんの本を読書していたので、この文章は向田作品に強く影響されて平穏に淡々と日常の大きなニンテンドー64リモコンのクッションを向こう見ずに家まで運ぶ道中を描写した。www

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「旅人はなぜ、いろんなモノを背負いて道を往来するのか」

旅の持ち物とは最低限にできるだけシンプルな方がその道程も楽に動ける。

反対に背負うモノが大きくて重くなると疲労して行動力もガタ落ち。

もし、人生行路が旅と同等の道筋であると仮定すれば、人生往来の旅もモノが少ない方が行動力は高まるように思う。

人とはなぜ?様々なモノを背負いて所有するのか。

単に生きる為だけであれば、リュックの中に収まる程度の決まったいくつかのモノだけでも、何とかなるのが旅先で感じるミニマリストな擬似体験である。

スーツケース1つでお引っ越しできれば何と楽な引っ越しであろう。

憧れのホテル生活で一切の不便も感じなければ極論、家のモノのほとんどは不必要とも言える。

しかし、

人生の旅人とは不思議なもので、一期一会のそこでしか買えない大きなコントローラー・クッションを抱えて帰宅するもので、旅のお供とは思い出と共に増えていくものだ。

徳川家康公は「人生とは重荷を背負いて遠き道を進むが如く」と言っている。

様々なモノをよっこらしょと背負い増えていくのが人生の道かもしれないもので、確かに、大きくて重い社長のバックにはその人が背負う人生の重みを感じる。

軽快に動けるだけの機動性だけが旅の道ではなく、一歩一歩と踏みしめる道もあるかもしれない。

旅は旅の準備から始まるとも言われ、そして、人生行路の準備もまた人生の旅の前日談かもしれない。

私の旅の前日を思い出すと下記の通りだ。

リュックにあれこれと必要なモノを詰めて、ニンテンドー・ミュージアムに行くならば、やっぱりマリオな服を来て気分もアゲアゲに行きたい。

マリオのTシャツとはどこに行ったのかとあれこれとドタバタ探しているとTシャツはバンドT高騰の記事を読み、今シーズンからは着るのが勿体なくて仕舞われていた。

ここにあるかな?

ここにはありそうだと、

旅行の前からあちこち掘り返す掘り出し市で、そのような探し物をしていると箱の中から旅と全く関係ない電王ストライクフォームやアルパカのフィギュアを見つける。

アルパカは毛もふさふさで可愛くゼンマイをねじるとコトコトと歩く。

以前は背中にギターを持った電王を乗せて飾っていたもので、今再びそれを再現し机の上でまじまじと眺める。

これらアイテムは旅行の必需品でもなく、人生の寄り道と言えば旅の準備な寄り道でもある。

ふむふむと、いやいや、やっぱりと私の人生に必須な理を見い出せないものの、今見るとアルパカは複数買いして横一列にズラリと並べて飾れば面白かったかもしれない。

私は大人買いしなかったことを後悔している。

アルパカとはお顔を拝見しても癒し系なかわいいお顔で、なぜ?電王なのかわかりませんが仮面ライダーフィギュアとは常に何かの乗り物に乗せたくなる人形でもある。

人生の1/3は寝て、人生の1/24ぐらいは探し物をして、私の人生の多くの時間は探し物を探す時間に費やされる人生かもしれない。

おまえの人生とは本当に有意義な時間を過ごしているものかと自問自答するもので、旅をすることとはやっぱり人生を振り返るきっかけにはなるのかもしれない。

旅の荷物と言えば、松尾芭蕉の「旅の具(ぐ)多きは道のさわり也(なり)」である。

「さわり」とは何であろうか?

「触り」とはモノを触った時の感触で、話の中の一番の聞かせ所や肝心な所。

「障り」なのか?

松尾芭蕉とは江戸時代の歩いて旅するで有名人でもあり、そのような達人がそう言うからにして機動性を追求した身軽さのみの旅を良しとはしていないのかもしれない。(荷物の少ないことを良しとしている)

具とは必ずしもモノを意味するものかはわかりませんが、旅のモノの多きことはいろんなものに触れた証でもあり、見聞も深まり、具体的な土産話しもあって、良いことだと言っているように私は解釈する。

間違えていたらm(_ _)mT候。

正解は全く反対の意味で荷物が少ない旅の方が良くて、「障る」方かもしれない。笑

よって、芭蕉の言葉を借りると大荷物を抱えた旅人は大変なのだ。

むずかしい。汗汗

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「旅行中のベランダ植物の夏枯れを防ぐ方法」

ミンミンゼミやツクツクボウシが鳴き始める。

木々の葉っぱもどこか茶色が混じる紅葉色がぽちぽとと現れて、それは夏枯れかもしれませんが多肉植物も1本だけ紅葉している。

いよいよ秋の気配ではありますが、いやいや気温はまだまだ高温。

今日のような曇り空であると幾分過ごしやすいのですが、少しでも外に出れば汗汗と汗が滝のように吹き出す毎日の鉄板焼生活である。

生き物たちの活動とは気温と関係なく案外暦通りに進んでいるのかもしれない。

一雨降って涼しくなるかと期待しても天気予報も外れるもので、季節は一雨ごとに進み本日の雨予報は当たって欲しい。(雨降ったー)

溶けるような猛暑の暑さの中で家を空けたならば、毎日の水やりしない植物たちは夏枯れてしまう。

そこで、我は考えた。

旅行中に枯れてしまいそうな植物たちは家の中に緊急避難すれば良いのではないかと。

遮光カーテンで直射日光を遮られた涼しい部屋の光合成しない植物たちはそんなにも水を必要としないものかもしれない。

台風の時もクーラーで涼しい家の中に避難した植物たちは元気にバカンスを楽しんだもので、これによってベランダ植物の外出中の水あげ問題は解決する。

実際に家に帰宅すると、涼しい家の中で過ごした植物たちは葉っぱを青々とピーンと張り以前よりも元気で大成功だ。

多肉植物やサボテンたちは暑さや乾燥にも強いのでそのままベランダに放置。m(_ _)mt

そして、

この夏、私はまるまると太って元気な大根を1本購入したもので、その大根の葉っぱを培養して育てている。

コーラー2リットルの容器の底をカットしてそれを受け皿にして育てていますが、その容器もなかなか良い感じ。

毎日水換えしないと雑菌が繁殖して腐ってしまうもので、数日間家を空けるとなれば、そのような大根の葉っぱも枯れてしまう可能性は高い。

本当は切ってゴミ箱にポイッと捨ててしまうような大根の葉っぱですが、一度育てると愛着も湧くもので枯れるのは可哀想である。

そこで我は考えた。

大根の葉っぱは冷蔵庫に保管して冷やしチャオっと。

事前に4日間ぐらい大根の葉っぱを冷蔵保管する実験では元気に冷え冷えと過ごしているもので、水換えをせずともドアを開け閉めするぐらいの冷蔵庫内の光の暗闇でも元気にすごしている。

お花屋さんでも冷蔵庫みたいなものがあるように、旅の道連れで植物たちを枯らさない方法とは涼しくて暗い場所に一次避難すれば解決できそうだ。

こうして、来年の夏休みも夏枯れを防ぐ植物の管理方法を編み出して一件落着。

ただし、

困ったこともあるもので、植物の入った鉢をどけていると丸くならないマルムシがいるものだ。

風の谷のマルムシは姫様に隠れて育てられようとしますが、私の谷のマルムシたちは巨人のフットワークによってベシベシと踏み潰される。

何か地上に住まうエビ類や海岸の岩肌に生息してガサガサと動くフナムシにも似ていて非常に怖い。

あまりにも怖すぎるのでコンコンと全てのマルムシをベランダの上に落として踏み潰し鉢を家に持ち込む。

そして、恐怖の夜がやって来るもので3匹のマルムシが床の上を散歩していたのを発見する。ヒエー☆

夜も暗くなり部屋の電球も暗く床を歩く黒い物体を発見し、「お前を見つけたーゾ」とティッシュペーパーで巻き取りブチッと潰す恐怖!

オレが怖いのか、お前が怖いのか、これはもう哲学の先生に聞かないとわからない。

最近、阪神のサトテル選手がフランスの哲学者の名前のようにも聞こえてくるような私と虫のどっちが怖いのか、それはなかなかホラーだ。

ということで、「旅の具多きは道のさわりなり」だ。

この文章は「さわり」が「障り」なのか「触り」になるだけでも印象が180度変わる文章で面白い。

「障り」だとネット上の一般的な解釈の「道の触り」でモノが進路を妨げるモノ多き事の不便さと読める。

そして、「触る」と読むと旅の特別な思い出を集めする多幸感な俳句にも読める。

流石の芭蕉なのか何なのか、なぜこのような何とでも読めそうな曖昧な表現をしたかと空想も膨らむもので、江戸時代の旅行とは一生に1回の大きなイベント事でもあったかもしれない。

先日読んだお犬様のお伊勢参りの本でも旅に出る為にお金集めの講を募り代表者を旅に送るような時代でもある。

一般の人々が旅に出るということは非常にお金のかかるイベント事でもあったようだ。

最初で最後の旅かと思えば、あれやこれやとお土産もたくさん購入し荷物はたくさん膨らむであろし、ハメも外すかもしれない。

今でもそうなのですが地元の人達から見ればそのような大きな荷物を持って旅する旅人を馬鹿にしたり迷惑に思うもので、確かに、荷物は少ない方がそれに越したことはありませんが、たくさんの荷物を持つ理由というものもあるものだ。

そのような二面性の軸を考えた時に「当たり触りのない」表現でどちらとも読める「さわり」と表現した妄想も浮かぶ。

芭蕉とは江戸きっての旅人でもあり特別な人物でもある。

彼の旅はいつでも出来る旅かもしれませんが、庶民にとっては一世一代の旅かもしれなくて、確かにモノは少ない方が良い正論ですが「当たり障りのない」「さわり」と表現したのかもしれない。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「しとしとぴっちゃん しとぴっちゃん しとぴっちゃん」

台風が接近中のお天気で大五郎もなかなかに過ごしやすい。

雨降りてちー固まり、大雨降りて空気も洗われ、ベランダの植物たちもゆらゆら揺れる。

今回の台風は恵みの雨としてベランダの植物たちも体当たりで風雨に耐えてもらう予定で、我は一切関知しない。

低気圧のせいか少し頭が痛く、今、私は苦いコーヒーをちびちびと飲みながら頭痛解消をはかる。

1杯飲んでニガイ。

2杯目を飲んで苦く。

しばらくして、もう1杯飲んだら頭痛も収まっていた。

苦いブラックコーヒーがこんなにも役に立つドリンクであることはなかなかに神秘な、しとぴっちゃん。

そう言えば、昨晩、イカの1杯2杯3杯と3匹も捌いた。

イカの三角頭巾を切り落とし、まるで幽霊を捌く閻魔様の気分で美味しく頂く。

3匹のイカとは流石に多いもので、あと3食分ぐらいは残っている。

真ん中からスパッと切り落とし、イカボディーはパカッと開いて軟骨や足とはらわたを引っこ抜く。

そして、キレイに流水で洗い流し、剥ぎ取ったはらわたはゴミ箱にポイする。

足も真ん中で開いて目玉や口を取り除き、目玉は水の中で取らないと墨が飛び出すものでボールの中で処置する。

後は1杯2杯3杯とイカの皮をはぎ美味しく食べる、しとぴっちゃん。

ということで、

今朝の業務は椅子の上に置いてある座布団の中身をキレイに洗浄した。

そして、座布団クッションはキレイに一夜干しのようにお風呂場に干される。

先日の旅行中に水分切れになることの対抗策として、夏枯れしそうな植物たちは家の中に置きましたが、旅の前にたっぷりの水をあげていたならば鉢から水が溢れ出すものでクッションも水浸しとなる迂闊。

クッションは横置きで干して乾いていますが、マルムシが這う鉢の水をたっぷりと吸収したと考えれば気持ち悪いものであり洗浄する。

ファスナーを開け、座布団の汚いはらわたなクッションを取り出して洗うのですが、クッションはなかなかに汚いクッションである。

新しいクッションを買った方が早いかもしれませんが、物を大切に使うこともまたエコなことでもあり、お風呂にお湯を張って、座布団クッションをほり込み、しとしとぴっちゃんと汚れを落とす。

クッションとは、毎日使うものではありますが、クッションの中身を洗浄するという発想にはなかなかならない。

クッションをお風呂に入れると、大五郎は気持ち良かーとプカプカと浮き上がり良い湯加減。

いやいや、これから重曹を入れて洗浄するとなると沈んで欲しい大五郎なのである。

そして、我、考えた。

大五郎は何かの重しで沈める必要があるもので、バケツに湯を入れて重しとする方法を考える。

さっそく、クッションの上にバケツを置き、お湯をジャージャーと流し込みやがてバケツは“重りちゃん”となりて大五郎をお風呂の底に沈める。

重曹の粉はふりふりとお湯の中にふりかけて、これでキレイにクッションも洗浄出来る。

重りちゃんが乗っていない部分の端っこは浮かび上がってくるので、それは手でゴシゴシと洗浄し、台風が迫る時に椅子の上に置かれたクッションはキレイになった、しとぴっちゃん。

出演:大五郎、重りちゃん。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

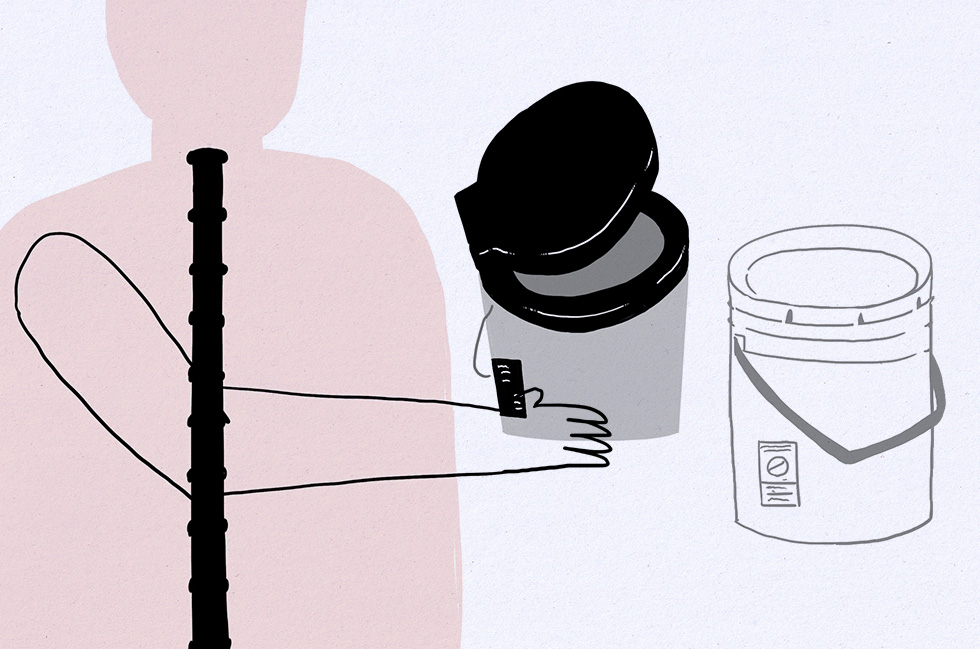

「もっと立ち仕事しないと体がなまる」

今、私は背筋をピーンと伸ばした立ち姿勢のまま文章を書いている。

腰もピーンと真っ直ぐに伸ばされれば気持ち良いものですが長時間の持続は出来ない。

なので、立ったりと座ったりと短いスパンで忙しく姿勢を変えながらのデスクワーク。

このような立ち姿勢で作業することは久しぶりのこと。

高さのある作業台は職人さんの特注品で、椅子に座ると目の位置に机の表面がくるもので、通常立った姿勢でしか使用できない。

しかし、我考えて防災用の仮設便器と白色ボディーの空タンクを合体させればピッタリの椅子となる。

椅子と椅子が2つ合体するとはおかしな話でもありますが、一つは災害時用の非常用便器で、もう一つは空っぽのバケツで本来の意味の椅子ではありませんが、この二つは最初から申し合わせたように合体する。

空バケツのフタを窪みに重ね合わせるとピッタリとくっつき背の高い椅子となる。

災害時の便器椅子は普段は腰掛け用の椅子として使用しているもので、災害時には椅子のフタを開けると便座がありトイレとしても利用出来る。

このバケツの中に糞尿を溜める仕様で匂いを消すような薬剤も付いていますが、溜まった汚物はジャバーと大地に捨てるしかないもので、結局汚物とはどのように処理をすべきなのか全くわからない非常用便器なのだ。

絶対に使う機会がないことの祈り。

お客様がやって来てこの便器椅子に座らされる笑い話はあるかもで、また、トイレから一向に帰ってこない人も多いもので、便座に座る人生というのも多いような予感。

持ち歩きにも軽く、便座とフタ椅子付きの携帯便器は大人が座ってもビクトもしない丈夫さもあって、間違いなく倉庫の友だ。

白い空タンクも丈夫で軽くフタ付きのプラスチック製で、液体やオイルタンクのような絶対に漏れない意思をふつふつと感じさせる。

非常用の便器のフタはパカパカと開閉し汚物がこぼれ地獄絵図と想像は出来ますが、こちらのバケツは完全密封で安心感はある。

これは昔、オシャレで有名なカフェのオーナーさんから貰ったもので、これをたくさん並べてイベントの椅子として利用していたそうで、お店の入口に目印のバケツを飾っていたのでバケツ好きかと思われて「椅子みたいなバケツがあるけどいる?」と聞かれ、二つ返事で「はい」と答えたものだ。

長年愛用しているので、これも倉庫の友な長年の愛用品である。

これら椅子のようなものたちは重ねてもコンパクトだし、ちょっと座りたい時には重宝する汎用性もある。

椅子に座らずに立ったままの姿勢でパソコン入力するのは何年ぶりのことであろうか。

お店をやっている頃は常に立ち仕事をしていたもので、両足を横に広げて立つ姿勢の位置を調整しながらスタンドワークをしていた。

聞いた話によると北欧の会社では立ったまま文章を書き、または、椅子に座ったりと様々に働く姿勢を変化させながらワークしているようだ。

これは昔の自分たちのような働き方でもありますが、「北欧では・・・」と言われると急に先進性な何かを感じる。

スタンディングデスクの姿勢は体への負荷を減らし生産性もあがるそうですが、我らに立ち返っても生産性云々とは全く感じられない面白さだ。

何が何だか皆目わからないのですが、今であればDXと誰かが謎に広める定着しない流行みたいなものかもしれない。

寝て、座り、探し物をして、便座に座る人生でもあり、以前のように立ち姿勢であることは少ない。

立ち姿勢の少ないことの弊害を考えるとまず純粋に体力は落ちている。

これは老化かもしれませんが、立ち仕事だと品出しにレジに何だかんだとグランド内を常に移動するサッカー選手のように動くもので、それなりに体力はあったような気もする。

今は赤信号になる前の歩道をダッシュするだけでもゼェゼェと息が切れて、長い下り階段を降りていればヒザがワラワラと足の弱りを感じる。

立ち仕事とは常に人の目線があるもので、それなりにピシリとしているものだ。

そのような習慣も失われれば、だらりとネット中のような感じでもあり、わーは再び鞭打って足腰を鍛える必要性を感じるものだ。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「エンジュの実を拾ったよ」

いやはや昨日は暑かった。

残暑厳しいというか厳しすぎるもので、湿度も相まって体に纏わりつく暑さでもあった。

今年1番ぐらいに汗は出たかもしれないもので汗はだくだくと、汗もこんなにも出たならば体中に溜まった悪い毒素は全て吐き出たような気もする。

そう言えば、先日の独裁者と武器の集いで臓器移植をすれば150歳まで生きることがニュースになっていた。

これは独裁国家向けに考えに考えて発言した150歳まで続投宣言かもしれませんが、当然、その他の国々や、はたまた独裁国家内でも不法な臓器売買を連想させるので彼の国では報道禁止となっているようだ。草

このような臓器移植してまで延命したい権力者とは本当にご苦労なことでもありますが、その取り巻きの人々にも未来永劫にチャンスはこないことの意見表明でもあり人心も離れるキッカケとなるかもだ。

日本でも中国系資本の葬儀場?火葬場?が増えて死体からの不当な摘出などの噂に聞く。

真贋は如何にと知り得ぬことではありますが、全ては死人に口なしでもあり、火のないところに煙は立たないものでもあって、これこそマスコミが噂の真相を追求すべく個人的に気になる案件でもある。

我にできることがあるとすれば、目には目を歯には歯をゴーストにはゴーストと幽霊部員を派遣するぐらいしか出来ないものだ。www

仮に臓器が新鮮で若くなったとして老化で衰えた筋肉や骨は変わらなければ五体満足にはならないような気もするもので、臓器移植だけで人は本当に健康に長く生きられるのでしょうか。

また、不当に摘出された人身売買の臓器であれば恨みや憎しみが遺伝子レベルの思念となり残る可能性もあるかもしれない。

星新一さんの短編集的にまとめると、体にそのような権力者を憎む遺伝子が組み込まれた新しい臓器を持つ独裁者は150歳の長きに渡って逃れられない体内の苦痛を味わい、めでたしめでたしとなるかもだ。

さっそく、我も今、マイ遺伝子に呪(じゅ)をしっかりと刻み込んだ。www

墓場から「カアーカアー」とカラスの大群が大騒ぎするもので、カラスがオレを呼んでいる。

谷中霊園はオナガやムクドリなどの小さな野鳥の生息地でもありますが、上野の博物館の裏の墓場は大きなカラスたちの生息圏でもある。

毎日の通り道に墓場があることは良いもので、墓場を通る度に身近に思う人の死でもある。

私が150歳まで生きるとすれば人生も半ばまでも辿りつかないまだまだ若造でwww、これはハッピーなのか何なのか、いやいや、実際は体の節々に劣化は起こるもので、人の決められた運命と寝て起き、便座に座り、探し物をして、座っていることも多きそろーりそろりと棺桶に足を突っ込む短き人生でもある。

私が150歳まで生きたい独裁者に進言するとすれば、酸素に触れることで体は酸化してしまうので二酸化炭素三昧な生活オススメしたい。www

そのようなことを考えて人生の長き道を歩んでいると、我が足元に変な実が落ちているのを見つける。

パッと見て小さな枝豆のように実を内包しており美味しそうな緑色の実だ。

さっそく私は実を拾って後ろポケットにしまう。

「あーあー」また拾ってしまったかと思う変な実で、上を眺めると桜の木が広がっているので桜の木の何かの実かと思うものですが、ネットで調べるとエンジュの木の実のようだ。

槐・エンジュは鬼の木と書くようで、高さ20メートルぐらいに成長するマメ科の落葉高木で、この実は食べられないようだ。

鬼とは死者の魂、神として祀られて霊魂、化け物、亡霊、人に害を与えるものや、荒々しい神のこと。

辞書によると中国から渡来した樹木であるようで、周の時代に三公(太師・太傅・太保)の座する所に3本の槐を植えたことから三公の位を槐位(かいい)と言うようで、太師・太傅・太保は天子を助け政治を補佐する重職であったようだ。

実が連なり成ることが縁起ものかもしれないので良い実を拾ったものだ。

私の人生に拾う人生を書き込みたくもありますが、拾う時間を計測するとあっという間の一瞬で、移動する時間を新たに付け加えることにする。

なので、私の人生は寝て起きて、便座に座り、座って、移動して、探し物をしている人生である。

今のところ。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

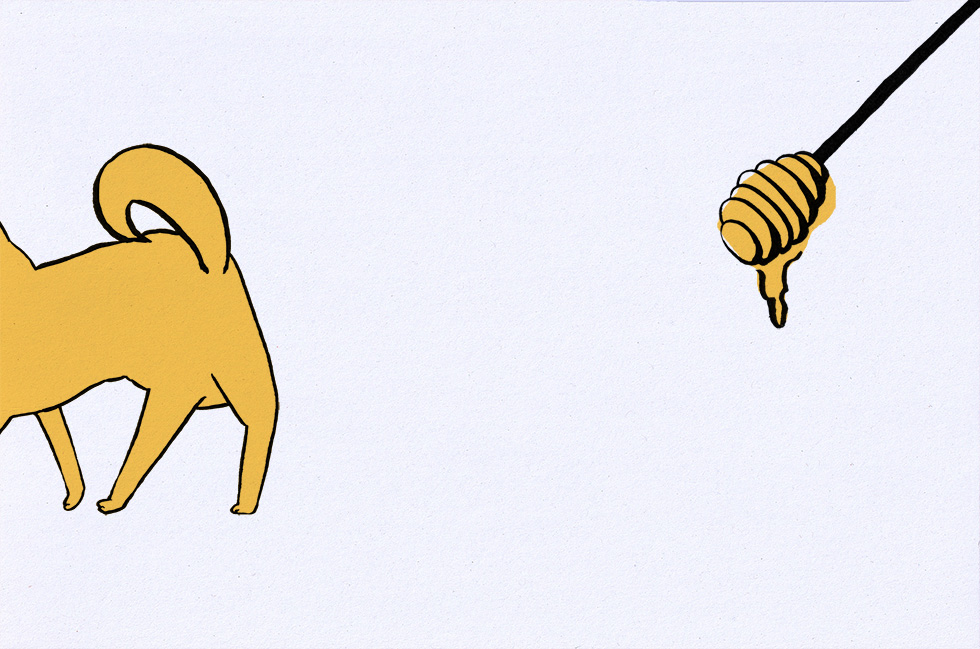

「蜂蜜すくいとマリカーとの戦い」

今朝の水温は1℃ぐらい下がり夏と秋の境界線を超えたような気もしますが、毎日残暑厳しいもので、引き続き観測を続けて夏と秋の境界線を見つけたい。

そして、

我が家にも童話やプーさんの映画に出てくるような蜂蜜すくいがやって来た。

先端に蜂の巣型のかわいい層のある素敵な棒で、これで蜂蜜を掬い塗るようだ。ウキウキ

しかし、優雅に水切りヨーグルトに蜂蜜をポタポタとかけていると耐え切れない蜂蜜落ちの待ち時間が発生して困惑する。

これはなかなかの苦痛でもあり、忍耐という言葉が足りないのか、使用方法が間違っているか、いやはや、朝の急いでいる時間帯に蜂蜜をポタポタと落とし優雅に振る舞える現代人とは存在しないような気もする。

押せばピューとすぐに出るチューブ入の蜂蜜が恋しくもなるもので、できれば、そのような蜂蜜とは下向き置きのタイプの蜂蜜が良い。

上向き置きの蜂蜜だと量が少なくなった時に注ぎ口まで蜂蜜が降りてくるのを待つのはじれったい。

これは残量が少なくなったケチャップやマヨネーズをひっくり返すように使えば良いのですが、上向きの蜂蜜をひっくり返して置いていると蜂蜜が容器から漏れたこともある。

パソコンでも押せばすぐに反応しないと待ち切れないもので、これは時短だの何だとの現代的な一種のスピード感覚でもある。

蜂蜜すくいの棒でじっくりと蜂蜜が落ちるのを待つことが、こんなにも耐え難き苦痛であることを初めて知る。

これを優雅に待てる人とは我慢強く、怒りの導火線もロングロングで、真の雅(みやび)人であるやもしれない。

いろんな人に時間を気にする急がした中で、蜂蜜すくい棒で蜂蜜をかけてもらいどのような反応するのか?見てみたい。

また、貧乏性な私は棒に付いた蜂蜜を全部残らず落としたくも思う。

そうすると、さらに時間のかかる蜂蜜落としでもある。

最終的にはお皿の上に置いて自然と皿に落ちた蜂蜜をパンで掬くいて食べる方法を見つけ、多少蜂蜜が落ちを待ち時間の苦痛からも開放されている。

いやはや、本当にこのような使い方で良いかと調べても特段の間違いは見つからないお洒落な蜂蜜生活である。

今であれば、ウィニー・ザ・プーさんが目の前の蜂蜜に我慢出来ずにダイブしてしまう気持ちもよくわかる。

ぽたぽたと落ちる蜂蜜を見ていると、「エエーイ」と指でぺろーんといきたくもなる。

だからと言って、スプーンで時短の蜂蜜を掬うとなると蜂蜜が机の上に垂れ落ちてベタベタとなる。

おそらく、蜂蜜すくいのメリットとは素早く蜂蜜を塗ることではなくて、蜂蜜をたっぷりと吸収し保持してから、それを机に垂らさないことにあると思う。

机の落ちた蜂蜜のベトベトとは拭き取るのも結構大変なベトベータである。

ということで、

我が家にもついにスイッチ2がやって来た。

さっそく、マリオカートワールドのレースに参加すると他に追随を許さないぶっちぎりの最下位で1回目からやる気も失せる。

レースの塊集団から物凄く遅れてのゴールで救いようのないドライブテクニックである。

そして、操作方法をネットで調べていると2レース目も始まり、再び誰一人の誰も対戦者の見えない自分との戦いのドライブでぶっちぎりの最下位となる。

オリンピックで最下位の選手が拍手で迎えられるような気分だ。

勿論、オリンピックのオも経験したことはないのだが。

くーー。

最近、エルデンのナイトレインでもボス戦ですぐに死ぬものでゲーム下手をつくづくと感じる。

電源オフじゃ(>_<)トホホ

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「梅干しとにらめっこをして唾ごくり」

写真の梅干しは実家に帰った時に回収した梅干し。

梅干しは私の漬けた梅干しと実家の梅干しの2種類ある。

左は私が東京で漬けた今年産の梅で実家に送り天日干ししてもらったもの。

そして、右が実家の梅干しとなる。

このような梅干しの違いとは何かと比較すれば色目が実家梅(右)の方が赤く濃い色をしていて美味しそうに見える。

右の実家梅は1年間梅酢に漬かった去年産の梅干しを使用しており梅の色も赤く濃いのかもしれない。

梅の赤味を強くしたい場合には1年間梅酢に漬けるのもありかもと思うもので、来年の梅は1年熟成梅と通常通りに作る梅の2通りを作りたい。

手作り右の梅干しが白く見る原因は何であろうか。

この梅干しはよく見れば目の細かい塩の結晶が前面に吹き出して白く見えているもので、塩の結晶の粒が細かいことが今年の私の梅の特徴でもある。

その理由は何かと考えれば、今年の自家製梅干しは海のミネラル成分を梅に取り込もうとメキシコ産、フランス産、沖縄の塩に一般的な粗塩と様々の塩をミックスして使用したスーパーブレンドの塩を使用した梅である。

単純な粗塩だけで作った梅ではないもので、因みに、去年産の梅は普通にスーパーで売られている粗塩だけで作ったものだ。

去年の梅は塩の結晶も随分と粗目でもあり、塩の結晶の大きさとは塩の粗い細かいに由来するのかもしれない。

結晶が粗いと塩の付いている場所とそうでない場所との塩の粗さも雑であり、塩の結晶が細かいとキレイに表面を全部覆い尽くすように張り付き梅の赤い身もあまり見えないようだ。

どちらが良いかと比較すると結晶は細かい方が上品な梅にも見えるものではありますが、見た目の赤味が消えてしまうのも少し残念である。

味はとても美味しい梅干しであり、今年の梅は雹害で実も小さくて身の部分も少ないのですが、少しちぎりてご飯と一緒に食べるとご飯も進む美味しさだ。

上品な見た目の梅干しを作るには粗塩を使うよりも細かい塩を使いブレンドした方がお上品な梅となるようで、いろいろと検証したいけれども、梅干し作りとは1年に1回しか試せないゆっくりな実験なのである。

というわけで、

UME UMA AMA とやっぱりPROよりAMAなアマチュアリズムなのだ。

毎年、アップルの新製品発表がある度に携帯を買うのか?買わないのか?との場外で大騒ぎしているもので、全くのアップル製品の部外者である私もリンゴを買う買わないに当然参入している。

PROは転送速度が凄いそうで転送速度が早いらしいとにわか情報を披露していると、お主が何を転送するのか?と聞かれて確かに写真など時折送るぐらいで何も転送もしないものだ。

今年はeSIMなどのちょっと難しい用語も加わり、さらに難易度も高くなったようだ。

他の人がアップするリンゴ話を聞いていると漫談を聞いているようでもあり、仕方なく私は新製品の携帯電話の筐体を落書きする。

図参照。

上の目が超望遠レンズで遠くの人の毛穴を見逃さない。

右の目はワイドな広角レンズで素敵な全体を見逃さない。

左の目ーはフツーの目で何も見逃さない。

私が数々の壁を乗り越えてeSIMに切り替え携帯電話を新調できるかも危うきもので、それは一人で飛行機や電車を乗り継ぎヨーロッパ旅行をするぐらいに難易度は高そうだ。

PROやエアーや17といろいろあるようで一番値段の安い17がいいなーと思っているのですが、新しいスマホをゲットする日はやって来るのでしょうか。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「オレが猫だ」

いやはや、昨日は凄い雨だった。

9月10日に1℃の水温低下を計測して以来、少しづつ深まる秋の気配。

このような怒涛の如く降る強い雨は何日ぶりかと思えば、一昨年の野球観戦を見に行った以来の大雨である。

あの時は「野球が始まるよ」とワクワクしていたならば急に空が鉛色となりてピカピカゴロゴロと雷が鳴り始めた。

小雨はすぐに大粒の雨となり日陰に避難したならばすぐにマウンドが見えないぐらいに真っ白な大雨となって試合も中止。

そして、球場前の道路も池のように水没して、雨が止むまで雷のドドドンガガギャーンな落雷にいちいち皆と一緒にキャーキャーと怯える。

少し小雨になると野球ファンは球場の外に出るのですが道路は冠水していて水浸し。

靴も水でたぷたぷですが、野球のタオルを首に巻きユニフォームを着る輩(やから)となれば、雨に濡れてもそんなに苦にならない。

なので、野球観戦には応援チームのユニフォームは必需品である。

ということで、

大雨に降られた私は猫となりてミャーミャーと鳴く。

雨に降られた猫が「ミャーミャー」と鳴いていると猫好きの優しい人が近づいてくるもので、猫とは水の惑星に住む唯一のあざとい生物である。

「あら~どうしたのー雨に濡れているのー」

「ミャーミャー・そうだにゃー雨は嫌だ」

猫はかわいいお姉さんの足元にポンと飛び寄り大きな傘の下の足にスリスリとする。

「ミャーミャー・早くたすけろ」

そう言えば、私が二十歳の頃だったが道を歩いていると野良猫が「ミャーミャー」と前方からやって来たものだ。

とりあえず野良猫が近づいて来たならば人とは足を止める習性があるようで、私もミャーミャーと近づく猫に「ミャーミャーどうしたの?」と足を止める。

猫はマイパンツにスリスリと体をこすりつけて8の字の無限歩きをするもので、いっちょうらんのズボンも猫の毛で毛むくじゃら。

私はそれまでの人生でも猫を触ったことも無いもので、そのように近寄って来る猫に対してどのように対応したら良いのかわからない。

マイパンツは猫の毛でイッパイとなり、この野良猫は私のズボンで体を掃除しているのかと思うもので、毛にはノミもくっついているかもと思えば急に怖くもなり、私はピョンとジャンプして猫から逃げた。

あの頃の道には野良猫よけの2Lの水の入ったペットボトルが道に所せましと並んでいたものだ。

そして、今ではそのような猫よけは全く見ないもので、それは時代の猫認識も変わったのか、猫の生活サイクルが変わったのか、あの水の入ったペットボトルが並んだ時代よりも野良猫を見かけることは少ない。

そのような昔話を思い出しながら、私は「ミャーミャー・早く肩にのせろ」と鳴く。

優しいお姉さんは頭をなでなでと「どこから来たのー」と聞くので、「ミャー・そこから来たのだ」と言う。

床は随分と水浸しで、毛むくじゃらな生き物とは水に濡れるのが嫌なのじゃ。

優しいお姉さんは「雨が止むまで一緒に待とうね」と話すもので、「ニャーニャー・お主の早く肩を貸してくれ」である。

優しいお姉さんは目線を下げて頭をなでなでと「キジトラですかー・立派なおヒゲですねー・気品もあるねー」と矢継ぎ早に意味のわからないことをとやかく言っているもので、「ミャー」と雨も一向に止む気配もないものだ。

雨はもはや道を川にするような勢いで流れるもので、この場所もいつ水浸しになってもおかしくはないものだ。

ピカピカ・ゴロゴロ・ミャーと怖いもので、ニャーは優しいお姉さんの背中に飛び乗り、後は背中から肩へと一気に駆け寄って人間への肩乗りを完了する。

優しいお姉さんは「キャー、うごごー、私のいっちょうらんガー」と謎の言葉を発しながら固まるもので、泣いているのか、笑っているのか、人という巨人とは世にも変わった生き物である。

ミャーは傘で守られた人間の肩の上にのっかりてとても良い気分。

夏も終わりに近づくゲリラ豪雨な日には猫好きの人の肩の上に乗って避難するのが一番の手っ取り早い正解なのにゃ。

そして、人の肩の上で踏ん張っていると前方の川のように水没した道路から大きな四角いものが流れてくる。

そこにたまに見かける野良猫が一匹踏ん張り流されている漢だ。

人の肩の上に乗るという長年の夢も叶い、大雨の日とは踏ん張りが必要なものだ。

そして、私は一言「ミャー」と鳴いた、そんな夏の終わりの話である。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「あれは猫である」

暑い夏場のお風呂上がりには夜の決まり事としてごろごろと粗熱をとりながら寝ころんでいる。

そして、体も冷たく冷えれば夏布団に包まり本格的に寝る。

冬でも体が一度冷めてから温かいお布団に入る方が快眠のようで、本格的に寝る前に布団でごろごろと熱も冷ますことは私の呆則な日課でもある。

そのような就寝するまでのお時間の相棒とはユーチューブ動画。

お絵描き用の大きな画面の重いアイパッドを持ちながらゴロゴロとしていると手の筋肉もプルプルと筋トレ状態。

なので、アイパッドは枕や体に半分のせて重さを半減しながらごろごろと過ごすのが乙(おつ)である。

そして、そのうちに眠気はうとうとと本格的にやって来るもので、頭に1本とアイパッドが落ちてハッと目覚める。

または、突然始まるCMに起こされて電源を落とし本格的な眠りに入る。

就寝前の鉄則はブルーライトはNGなようですが、私の場合、動画のシャワーを浴びながらそのままの流れから寝てしまうことの快眠でもある。

アイパッドが重すぎてほとんど画面を観ていないとの噂もありますが、寝る前のお気に入り動画は心霊動画。

内容が深すぎると逆に頭が冴えてしまうかもしれないもので、心霊動画の暗い建物内をただお化け探しをしながら探索するのが良い眠気を誘うのかもしれない。

最初の導入部分の怖い建物に侵入していくところはよく覚えているものの、それ以降はよく覚えていない心霊動画。

ということで、

ご主人さまは寝ながらうとうととよく寝ているのだニャー。

仕方がないのでニャーがその動画の続きを観る。

建物をうろうろと歩く映像とは「退屈」と「気になり」の境界線を歩くようでもあり、これが現世とあの世との境界線かいにゃ。

モノや建物の剥がれた壁紙が動くと人がウワーと驚き、びっくらするニャー。

ガタガタゴトゴトな音が鳴っても場に緊張感が走って何の音なのか気になるのだニャー。

空をコウモリがパタパタと飛べば何だか怖そうであり1日中楽しめそうな場所でもあるニャー。

コウモリとは野良時代によく見ていた生き物だ。

キーキーと夕焼けの空を黒くて早いあの生き物がジグザグに飛び回れば、暇なニャーはそのような姿を日が暮れるまで目で追っていたものだ。

先日、ご主人さまがでんぐり返しな運動をしながら「ニャーさんはなぜコウモリが逆さつりであっても頭に血がのぼらないのか知っている」と聞いてきた。

流石のニャーでも「ニャー・そんなことは知らんのにゃー」

ご主人さまはその後アイパッドでコウモリはなぜ逆さまでも大丈夫なのかと調べて、コウモリとは体重も軽く血管が特殊で逆さつりであっても血がのぼらないとぼんやりとした答えを教えてくれた。

ご主人さまとは何でも気になったことを先ずはニャーに質問してから、後で調べて教えてくれるもの也。

まだまだ残暑は続きますがそろそろ足冷えも起こるようで、最近、足の先まで血がのぼり暖かな足先にならないかとコウモリの逆さの逆さみたいな話をしている。

そのような話には「ニャーニャー・パクっと食べれるものを食べたい」と返事している。

そして、

ユーチューブ動画から突然、「うわーびっくりした猫かー」と男どもの大きな声がする。

ニャーはコウモリの逆さの逆さな足冷え改善のお話を思い出しながらうとうと眠くなっていたもので流石に寝ていた。

そして、「もう一度ご覧いただこうと」ゆっくりと再生動画が流れるもので、ニャーはその画面を大きな目を開けて凝視する。

「ニャー・そこに猫がいたー」

ニャーは白い布のお化けの肩にのった、あの時、雨の中で一匹踏ん張り流されて野良猫の漢をみた。

ニャーはびっくら驚いて布団の上でうとうと寝ているご主人さまの肩に仁王立ちして起こすのである。

「にゃーにゃー・あの猫がいたよ」

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「写真は以前フィンランドに行った時にマリメッコで購入したもので、母へのお土産」

先日、実家戻った時に仕舞っていたポーチから赤サビな汚れが付着して捨てようとしていたものを拾ってきた。

何だか家でもどこでも何かと拾ってくるもので、一度人にあげたものを再びもらい返してもらうことが面白い縁のある品でもある。

これは自分が欲しいと思うものを人にあげる冥利に尽きることで、何だか人にプレゼントするものとは自分が欲しいものの2軍を選んでしまう意地悪な面もありますが、回り回って今やこのポーチは我が部屋に飾られることもあるもので、今自分が一番欲しいものを選びプレゼントする手もあるものだ。

このポーチは黒や白のシンプルなザ・アパレルなマリメッコのお店で購入したもの。

フィンランドと言えばやっぱりマリメッコだと思い選んだものですが、旅行の時のお土産探しとは時間と移動の制約もあって計画通りには行かないものだ。

そこで我らは考える。

とりあえず必要な数だけ出して、あげる人のことは考えず自分が欲しいと思うものだけを選んで購入してから分配すれば結構上手く行くものだ。

一般的にマリメッコの絵柄とは花柄が多いと思うのですが、これは何か変わった絵柄でもある。

赤や白、青色の感じでもどこかに北欧っぽさもあり一目で気に入る。

1) 先ずは白い雲の赤サビを綿棒につけた漂白剤で一つ一つキレイに汚れを落とす。

何度も何度も漂白剤でなぞると雲の上の赤サビは少しずつ消える。

2)次にある程度キレイになれば、重曹を溶かしたぬるま湯にポーチを長時間漬ける。

重曹に付けたならば赤色がぶわーっと容器に広がりますが結構キレイに洗浄出来た。

3)そして、ブラシで表面をこすこすと擦ってあげれば、まーまー落ちた。

4)この工程を3回繰り返したのが写真の画である。

赤富士のような赤色な暖色系が大きく目立つ構図ですが、空の青色と雲の白色が爽やかで暑苦しさを感じさせない。

絵の感想とはこのような感じで良いのかわかりませんが、この赤色は一見お山のようにも見えますが裏返すと実はイチゴの図なのである。エッヘン

山のように見えるのはイチゴの下側。

私は表面よりも裏面の画のが好きなもので風景画みたいに部屋に飾っている。

布製でマチ付きのポーチなので自立も出来るし、持ち運びも簡単だし壊れないし傷もつかない、必要なら中に何かを収納も出来て一石二鳥。

オリジナルの手描きTシャツの流れでポーチを作って飾れば良さそうだ。

そう言えば、以前、富士山のグッズを作った時に富士山の色とは何色だべかと喧々諤々な話となる。

山と言えば緑色ベースが基本だろうと言うことで、白い雪をかぶった緑色の富士山を描くと何か微妙というか全然違う富士山となる。

新幹線などに乗ったとしても富士山とはほとんど雲に隠れて見ることのないできないもので、富士山の形とはしっかりとイメージはあるものの、色とは案外何色がベストなのかよくわからない色でもある。

やっぱり基本の青白かなと思いつつ、茶白に夕焼けに赤く染まった赤富士山などの富士山な色にすると急に霊峰富士みたく味のある富士山にもなる。

このフィンランドのイチゴの山にはそのような赤い富士みたいな風格があるものだ。

それ以来、色って難しいものだと思うもので、特に富士山の色のイメージとは人色いろで普通の山の色として描けないところが富士山が凄い山の証拠でもある。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「毎日とはいいませんが時々熱いコーヒーを飲んでいる」

猛暑な日でも朝起きてホットコーヒーを入れちまちまと飲んでいると苦々しくも目覚める朝である。

ホットコーヒーを飲んでホッとするかと考えれば何もホッとすることはない。

ですが、頭は幾分シャキッと切り替わるようで、それが目覚めの1杯となる。

因みに、飲めばホッとするドリンクと言えば「そば湯」以外にはない。

蕎麦屋の副産物でもあるあの汁には何か飲めば体中からホッと一息入るような優しさはある。

蕎麦をずるずると食べてそば湯を入れて飲むと体中から「ホ~ッ」とこぼれるような落ち着き満ちる魔法の優しさ。

なので、私の場合ホットコーヒーでホッと一息つくことはありませんが、ほっこりとコーヒーを入れる度に出る副産物のコーヒーの粉を溜めている。

我が家のコーヒーは不織布に入ったドリッパーを使ったコーヒーを使用して不織布のドリップに湯を注ぐだけの簡単なコーヒー。

以前も書きましたが2Lのペットボトルから自作した底上げに引っ掛けてドリップが浸からないように波々とコーヒーを注ぐ。

いわば、貧乏性の極意なのか何なのか、コーヒーのドリップが湯に浸かるのが嫌で完全に水切りをする。

今朝はドリップの切り取り線を雑に開けてしまったので、カップの中にコーヒーの粉が落ちてコーヒーカップをキレイに洗浄する。

このままコーヒーを入れるとコーヒーの粉がザラザラと口触りが悪いのでキレイにゆすぐ。

本当に単にインスタントなコーヒーを入れるだけでも右往左往と慌ただしいもので、コーヒー関連の儀式はそれだけに終わらない。

湯切りされたコーヒーの粉は最近溜めているもので、溜まればベランダの鉢に撒いている。

コーヒーの粉は茶色くてほぼ砂みたいでもあり、朝起きの一杯のシャッキと効果を植物たちにもお裾分けしている。

コーヒーの成分で植物たちがシャッキとするのか?それは謎だ。

コーヒーの粉をかけて枯れてしまった雑草はあるものの、それ以外は意外と元気なようでコーヒーの粉は植物の鉢に振りかけても結構大丈夫なような気もする。

コーヒーを飲めばそのコーヒーの粉を天日干しして、乾燥すれば容器に溜めていますが今ところ3センチ程の高さに溜まっている。

いやはや、アリの巣の量にもならないコーヒーの粉を使った土作りで、我が家の循環型エコは走り出している。

ということで、

大きな砂のお山と言えば富士山である。

富士山は何回か見たことはありますが、思い出そうにも普段見ない人間にとってはその巨大さはイメージ出来ない。

山と言えばその辺に生えているお山でさえもデッカイさは一級品である。

そして、富士山には「富士の山ほど願うて蟻塚ほど叶う」なことわざもある。

これは大きな望みや夢も叶うところはわずかなことの例えで、世の中は願い通りにいかない意味。

他にも「富士の山を蟻がせせる」と弱小が大事を企画する例えもある。

私達のご先祖様とは富士のお山ほど大きい夢や目標は人にはデカすぎると言う身の丈の程を語っているのかもしれない。

これはアリと富士山という小さい象徴と巨大の象徴を例えた比較でもある。

夢に分量や質量はありませんがコーヒーの粉の量で可視化すると夢の大きさも案外形として表現できそうな気もする。

ほぼ毎日飲むコーヒーの砂であっても溜まる砂の量は数センチのアリの巣も作れないことを考えれば、アリの巣でも一生?半生?富士山のお山のような夢の量とは半端ないもので大きな質量となる。

しかし、一方で「塵も積もれば山となる」のチリツモな言葉もある。

アリの巣のお山が塵と積もればいつかは富士山の大きさとなるかもと考えても、一風一雨吹けば一瞬で飛ばされるアリの山かもしれないもので気の長くなる話でもある。

デッカイものを作るにはそれなりのデッカイエネルギーが必要に思うもので、山を作るには巨大なマグマエネルギーが必要だ。

一発の大きな山に運命を掛けるよりも、小さな成功の積み重ねで山を作る方が幸せかもしれないもので、夢の大きさとは一日一杯のコーヒーの分量に例えて可能性を探るのもありかもしれない。

さて、今さら夢も何もないものですが、私の場合は日々の努力で3センチぐらいのお山がよろしいようだ。ww

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「情熱や熱情は炎でもあるようだ」

遠くからコッコロコッコロとキジバトの鳴き声で目覚める9月19日(金)。

薄い夏布団に包まり寝ているのですが少し肌寒い。

右にころころと、左にころりと、寝相も悪く口の開いたままのお眠りで喉も幾分ガラガラと感じる小さな秋。

私はムクリと起き上がり布団から這い出す のじゃ。

先ずは「よっこらしょ」と重力の底を感じながらおトイレに向かい便座の上で地蔵となる。

チーン

そして、毎日の日課の温度計測を薄目を開けながらポンポンと、水温がまた1℃下がった。

9月10日以来、季節はまた1コマ進んだようであり、窓の閉まった閉鎖空間な部屋からも季節の変化を十分に感じられる ものじゃ。

ベランダの植物たちに水やりをする為に窓を開けると、天然のクーラーかと思うような気持ち良い涼風がドドドっと流入する。

植物の葉っぱに水滴が溜まっているので一雨降って涼しくなったようだ。

この冷たい空気は避暑地な冷気というよりも完全な秋の空気でもあり、私はエアコンの電源をOFFにする。

去年は10月5日に完全にエアコンの使用を停止しましたが、できれば、今日を境に夏とも完全におさらばしたい ものじゃ。

私はこの暑い夏に稼働し続けたクーラーを停止して、窓を一つ一つ開放していく。

スススっと窓を開けて、網戸をガラガラガラと、ドッタンバッタンと全ての窓を開放して部屋は新鮮で冷たい空気で満たされる。

毎日閉め切られた部屋に溜まったホコリは指で一筋なぞらなくとも目視で確認出来る汚れである。

ガス沸騰でお茶も作り、換気扇を回し、クーラーで閉め切られたお部屋は「総お祓いなのじゃー」。

ダンダダダーンw

https://youtu.be/XoodunTw0kw?si=cl4S37HLxuN_tRfm

このまま秋は深まるのでしょうか。

涼しくなると光源氏や百人一首の歌人たちが動き出す季節でもある。

なので、我も一句歌う。

「引き戸引き 外から流る 涼風は クーラーよりも 気持ち良かじゃー」

いやはや、本当に涼しくなって良かった のじゃー。

ということで、

じゃじゃじゃの邪道ということで、なぜ?富士山のような大きな夢や目的を持つことを昔の人たちは良きこととして推奨してこなかったのかを考える。

そう言えば、クラーク博士は「少年よ大志を抱け」と言っていた。

クラーク博士が何の博士か知らないもので調べると、キリスト信仰に基づく農業開拓を熱心に広めたアメリカからやって来た教育者のようだ。

その言葉の意味とは大きな夢や目的、情熱を持つことは大きな偉業を成す山となるような感じでもある。

そもそも、「情熱」と「熱情」の違いは何であろうか。

辞書によると、「情熱」とは激しく強い気持ちのことで、燃え上がる感情。

「熱情」は強く激しい感情とある。

「情」が先か「熱」が先なのか、そのような違いかもしれませんが大体同じような熱い意味であると解釈する。

大きな山を作るとなればマントルように燃えたぎる熱量のエネルギーは必須でもあり、むしろ、そのような熱量がないと山を形成することは困難でもある。

そのような情熱をアメリカ出身のクラーク博士は語りますが、一方で日本的な考えに則ると情熱とは火の用心な火ことでもあり、情熱は火と同じように安全に扱わないと我が身を燃やし、他にも延焼して全てを燃やしてしまうかもしれない炎であるとの教えもある。

今や燃える情熱とは良い意味でしか捉えられないようにも思いますが、昔の人達は情熱や熱情を火と同じような有益な面もあるが、危険な面もあると両面で感じてきたようだ。

以前も書きましたが、一度完成した金属の立派な器を情熱の炎で燃やせば変形して穴が空き使い物にならない器となる。

なので、器とは情熱ではなくてコツコツと叩く技術な技によって成形すべしモノであると先人たちの考えでもある。

シェークスピアのヘンリー4世でも「情熱な火は小さい内に踏み消すに限るもので、ほっとくと川水をかけても消えない炎となる」と言っているようで情熱の炎には万国共通な面もある。

これは中世を経験した国とそうでない国の違いはあるのかもしれませんが、日本の戦後はと考えると、情熱の炎で全てを燃やして進んできたようにも思うもので、今は燃やすものがなくなり息切れ状態の30年かもしれない。ww

確かに、伝統的な立ち位置にあるスポーツだと感情や情熱的なものをひたひたと沈ませて技を磨くことに徹するような面はあるものだ。

私は今日もコーヒーのドリップを取り出してコーヒーを入れて一息。

1杯のコーヒーは粉が7gで不織布が2g。

コーヒーの粉の密度とはわからないものの、仮に0.7cm3なマインクラフトな塊として考えてもチリツモに積み上げればピラミッドのようでもあり、人生にお山を築くこととはても大変なことである。

*デスクトップ画面用の画像です。

「ゲーマーな私はゲームが下手すぎて泣いている」

屋敷とは立派な門や邸宅を囲む塀がある立派な佇まいの家、そして、我が家は屋敷なのだ。w

そのようなことを毎度毎度言って楽しいのかと言われるのですが、本人はメッチャ楽しい。

株や先物取引の複数モニターがデスクに並び、新アイフォンPROを片手に世界をトレードする屋敷の妄想も膨らむものですが、この週末、私はこの前購入した2Kモニターでカチャカチャと遊ぶ。エッヘン

ゲーム屋敷とはただ黙々とゲーム攻略をするだけの空間でゲームに魂を捧げる尊い屋敷なのである。

攻略するゲームはエルデンリング・ナイトレインの高難易度モードの「深き夜」。

フロムゲーはゲームの主を狩る赤侵入で開眼し、ボス退治の主の攻略をお手伝いするわいわいプレーではまる。

そして、ナイトレインの面白さがイマイチわからなかったものの、お年頃なのか?何なのか?急にナイトレインの面白さにも気付く。

そして、この週末、ナイトレイン三昧で。

そして、全敗で1勝もしていない。笑

この週末1勝もしていないのに、何が面白いのかわかりませんが、何か次は勝てそうな予感がして深き夜に参戦し負け続ける週末なのだ。

それは賭け事や株仲間が愛する言葉のようでもあり、フロムさんはゲームを通して現代社会の中毒性に警鐘を成らしているのかもしれない。w

そして、私は墓石に戒名の代わりに刻むポエムが脳裏に浮かぶ。

「深き夜、次は勝てそうであると思うものの、次がないことを知る初秋」

現在、私は深き夜の深度2に生息していますが、深き夜は勝利するとポイントが付与されて1から2、3、4、5とランク上昇して地下に潜るゲームシステムだ。

そして、負けるとランクが下がる。

深度1は辛勝ながらも勝ち上がったものの、深度2では勝ってもすぐに連敗して深度2の底に落ちる。

腕のあるユーチューバーたちは深度4に生息しているようで、深度3に登れるだけでも神技だ。

おそらく、上手な人たちは皆深度の深い世界に潜っていると予想されて、もはや深度2の底には野良の駄目カスしか生息していない予感。

これこそ真の深き夜の超超高難易度な気もするもので、本当の達人たちが深度2の世界に舞い降りてくることを願っている。

そして、我々野良プレイヤーは地雷のように死んでいくもので、このゲームはゲーム中に死ぬと仲間を蘇生させて生き返らせることが出来る。

そして、大体は仲間を蘇生中にチーム全体が総崩れとなりゲームエンドとなることが定番で、ボス戦では出来るだけ死なないことは重要だ。

我は絶対に死なないような立ち振舞うものの、避けきれない死もある。

フロムゲーの鉄則とは「攻撃はよけて、よけて、よけてからのチクチク攻撃」と初心に戻り、あまり死ななくなるものの、何度も死ぬと蘇生する為の攻撃も多くなり、我はもう無理。

もはや、深度2をクリアするには常にヘイトが向いたソロ状態でもボスを一人退治できる技量が必要だと確信するもので、日々のボス攻撃と避けるタイミングを研究している。

そして、何度も遊んでいると苦手な土地勘も段々とわかる。

先日やっと購入出来たスイッチ2の初めてのマリオカートでも初っ端から他を寄せ付けない2連続のダントツのドベタの後遺症でマリオカートが怖くてスイッチ2は全然遊んでいない。

ゲームは結構上手い方だと思っていたのですが、ゲーム屋敷の勝てない日々の屈辱を味わい意気消沈し、我はワックス塗り、ワックス拭き取ると、ボスをワックスがけする異次元な動きを出来るように頑張るのだ。

もっと頑張ることは他にもあるのですが・・・

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「マイ脳みそとはほぼ”暑いor寒い”と”好きor嫌い”のほぼ2大フィルターで分別される単細胞である」

今朝は寒くて冬用のボアの布団カバーに包まっていた。

寒ければ窓を閉めれば良いもの6月からの約4ヶ月間、窓は閉め切り状態で外気を完全にシャットアウトするクーラー生活であったもので、できれば今は窓を開放して外の空気を取り込みたい。

そんな気分。

窓を開けると外から飛行機の音や、車の音、ガシャガシャと様々な都市や生活音が聞こえてきて、冷たい空気と共に騒がしい音も一緒に入ってくる。

逆に我が家の音も外に流出する長屋みたいな生活でもあり、夏や冬、花粉時期の窓を閉め切った閉鎖空間とは「個」の時間であるとすると、春、秋の窓を開放して網戸一枚で外界と繋がる集合住宅な時期とは社会と一体と繋がる「長屋生活」みたいな感じ。

この時期は個の状態は崩れ去り社会と繋がる開放感だ。

植物たちに水やりする為に網戸を開ければガラガラと網戸を開ける音が住宅街に響く。

今朝気付いたのですが網戸の開閉音とは開ける方が「キーキーキキキーキ」とうるさくて、閉める時の方が「スースーススーーー」と静音である。

なぜ?網戸は開ける方の音がうるさいのか!それは難問だ。

同じレーンを走り、単に左右に動かすだけの力の違いで網戸の音が異なるのは不思議なもので、これを我が家の七不思議と認定する。

窓を開ければ気持ち良い空気と騒がしい街の音が流入し、窓を閉めると空気は淀み静となる。

どちらが良いかと考えても一長一短で、もうすぐ寒くなって窓を閉め切る生活に戻るので、今は窓開放の短い江戸の長屋生活を楽しむものだ。

つい先日までは毎日アスファルトの上で焼かれるような生活であったことを思えば、今朝はもう寒い夢のような気候でもある。

すっかり寒くもなる朝に窓を開放しながら寝ていると表面がヒンヤリとした夏布団では寒く、昨晩からふわふわボアの冬用の布団カバーを出してきて包まり寝る。

ボア素材の優しさとは肌に触れているだけでも心地よいもので、且つ、温かい。

冬用布団羽毛布団の出動はまだまだ早いものではありますが、とりあえず、冬用の布団カバーに包まるだけでも十分に温かい。

そして、冬用の羽毛ふとんに包まれて眠れば、まさにモグラの生活のような地底世界にようこそである。

ということで、モグラなのだ。

冬になれば布団にこもりモグラのように眠るもので、モグラと言えばアンチョビソースなのだ。

アンチョビソースの瓶の見た目は格好良く、西部開拓時代を彷彿とさせるデザインである。

瓶のカタチ、オレンジと黒のオシャレなパッケージがモグラを連想させるのか、土の色、液体の色がモグラ色のようでもあり、モグラを描こうと思えばアンチョビソースを一緒に添えるものだ。

これは厚肉ステーキにカリカリベーコンを添えたくなるように、モグラにはアンチョビソースを添えたくなるものだ。

アンチョビソースのロゴは描く度に面倒ですが、もう一度模写し、絵の解説としてはアンチョビソースジェットで飛ぶモグラである。

アンチョビソースとは、カーボーイが寂れた砂漠のバーの味っけのない料理に振りかけて食すのにピッタリな風貌と隠し味で、私はこのアンチョビソースはとても好きなのですが西部開拓者っぽくない人には向かない味のような気もする。

液体の色も珍味な「このわた」の感じで、舐めてもやっぱり「このわた」な味である。

とてもクセもあって潮の香りのする調味料で、イカやビーフジャーキーをカミカミするような人は好きだと思うのですが、どうでしょうか。

成分表をみると、アンチョビ(カタクチイワシ)、食塩、スピリットビネガー、香辛料、増粘剤(キサンタンガム)となる。

ガンダムの偽物みたいな増粘剤(キサンタンガム)とは何かと調べたら、液体にとろみをつける成分のようで安全のようだ。

この調味料は料理の達人に使い方を伝授してもらわないと使い方がわからないもので、個人的に何に使用すれば良いの全くわからない。

今朝もどのように料理すれば良いものかとペロリと一舐めすると「うわー」とクセあり珍味で、「カーボーイ or NOTカーボーイ」を試されているようである。

どうでも良いけれども。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「収穫の秋 拾い物の秋」

暑かった夏はとても辛い季節ではあったものの植物たちはたっぷりなお日様の元でたくさんの実をつけて良い夏のようであった。

街歩きでもすれば道には様々な木の実が落ちているもので、我も何か面白い実はないかと地面を見ながら移動している。

昨日拾った小さな実は坂道をヨッコラショと登っている途中で拾った青い実で約1センチの小さなドングリみたいな実。

「気になる・気になる・拾いたい・拾わない」とそわそわと心の葛藤をしながら拾った実で、私ほどのベテランとなると移動中に見つけ拾いたいと思う木の実はその先にまた同じ実が落ちている可能性が高いことを知っている。

なので、そのまま直進しながら同じ木の実が落ちているのを見つけ拾う。

戻り拾いもせずに「あれっ?」と自分が落としたものを拾うみたいにスマートに、さり気なく、ハヤブサのように拾い上げる。

演技をしたり、役を作ったりとは全く出来ない不器用さではあるものの、道の拾いものをする時だけは三文俳優へと豹変する。

拾った実はまだまだ紅葉していなくて青い実。

しかし、底の部分1/3程は茶色く変色しており、これは現状の秋の進行具合を表しているようにも思う。

※1日経ちて写真の緑色は黒ずんだ。

今が本格的な秋の到来までの1/3であるとすると3/3はいつ頃なのか。

このまま本格的な秋の到来を追い続けて本格的な秋の深まる日がわかれば、この道に落ちていた木の実は本格的な秋到来を予測できる実となる予感。

たぶん。

街の木々にもたくさんの木の実が成って、あちこちにいろんな木の実が落ちていれば、都会暮らしの鳥の数も増えるようだ。

今朝も網戸をガラガラと開けて朝の水やりをしていれば、目の前の電線に10羽程のムクドリの軍団が飛来してピーピーと騒がしい朝の合唱。

私は鳥たちが網戸の引き戸の音に驚いて逃げてしまわないように、水やりを一時中断して鳥たちを観察する。

そして、ムクドリたちはピーヒャー言いながら再び飛んでいくもので、どこかの目標まで飛ぶ一時の休憩みたいなものかな。

なので、あの鳥たちのピーヒャー語は「しんどかったね・つかれたね・もうひと頑張りだよ・がんばろう」と鼓舞する鳥たちの休憩時間なのかもしれない。

道に落ちる木の実が増えれば、鳥の羽根もよく落ちているもので、最近、道に落ちている鳥の羽根をよく見かける。

秋となりて木の実も成れば鳥たちも増えてと、それは世の中の因果のようである。

そして、夏の終わりから秋にかけて冬毛へと切り替わりを換羽(かんう)と呼ぶようで、この時期に鳥の羽根は冬の寒さに耐えれる羽根へと衣替えするようだ。

道に落ちている羽根と言えば、どれも一見して鳩やカラスなどの羽根ばかりで拾いませんが、先日1枚の羽根を拾う。

その羽根は白(やや薄いグレー)と黒のまだら模様がキレイで自転車を引き返し12センチぐらいの小さめの羽根を拾う。

毎度のことだですが拾うor拾わないは一期一会であり一瞬の判断が試されるシビアなもの。

先ずキレイであるかどうか、拾う価値はあるかどうか、周辺に人はいるのかと複合的な判断から拾われて、瞬く間の数秒間すごく熟考している。

よって、私は数メートル先から道をUターンし戻り羽根を拾う。

羽根の形状や模様から何の鳥かと想像する技術はありませんが、羽根の大きさからして小ぶりの鳥の予感。

保温性の高い綿羽は羽根の下の方にもしゃもしゃとつき、先端の羽根は水や風をうまく切れそうな真っ直ぐな羽根である。

鳥にとっての羽根は人間にとっての髪の毛と同じようで完成した羽根は切っても抜けても痛くないようだ。

羽毛はストローのような鞘に包まれており、そこから羽根が飛び出してくるようである。

*デスクトップ画面用の画像です。

9月10日が自分計測の夏から秋の始まりでもあるので、

約28日後の10月22日ぐらいが秋深まる?ドングリコロコロな境界線とも読める。

さて!どうでしょうか。楽しみ!どんぐり占い・どんぐり予報!

*デスクトップ画面用の画像です。

「自然とは神秘である」

拾った鳥の羽根は端の部分がまだ羽根のくっつきを感じもするので二度目の洗浄。

今回の洗浄は少しこだわり、人の髪の毛みたくトリートメント・シャンプーを使ってキレイに洗う。

先日、鳥の羽根と人間の髪の毛はカットしても痛みを感じないと書いたもので、鳥の羽根にも人間と同じサービスを提供する。

ゴシゴシと隅々までよく洗い、いつものようにドライヤーを使い水分を飛ばし、後は自然乾燥させて乾くのを待つが、そこにふわふわな風合いはない。

完全に乾けばふわふわとなるかと思っても、羽根は水で洗った直後のように尖っており、まるで筆のようだ。

昔は鳥の羽根を使いペンとしても使っていたようである。

それは尖った鞘の部分を使った羽根ペンである。

羽根は筆毛とも言われ書けば恐らく書けそうでもありますが、インクにも負けそうな柔らかさであり、羽根の毛も揃っていないのでガサツなタッチとなる予感。

鳥の羽根にトリートメント筆を使って洗浄すれば、筆としても使えない筆の完成だ。

なぜ、トリートメントをすると良い筆となるかと考えれば思い当たる節はある。

それはMr.フデピカリキッドのことである。

Mr.フデピカリキッドはプラモデル用の強力な塗料でくたくたとなった筆を洗浄するもの。

その商品説明文にも筆をリンスする溶剤だと書かれているもので、これは筆使い人の必需品でもある。

そのような筆をトリートメント効果のある洗浄剤で洗うといい感じの柔らかさに戻るもので、鳥の羽根も良い筆となったかもしれない。

いやいや、筆みたいな鳥の羽根はいらない。

さっそく、私はトリートメント効果を落とす為に再び手洗い石鹸で洗う三度目の二度手間。

もはや、二度も超えて三度目ですが、私の場合、三度目ぐらいから「あれっヤバいかな」と同じ繰り返しが気になるもので、正直言うと二度でも三度目でもあまり苦にはならない。

面倒は嫌いだが、同じ作業を繰り返すことは結構好きかもしれないもので、あまり苦にはならない。

道理で、この何でも時短や効率化な世の中で怒られる理由もよくわかるものである。

m(_ _)mT

そして、ドライヤーの風を当てるとふわりとした羽根の柔らかさが戻ってくるもので、トリートメントも落ちて一安心。

拾った羽根にシャンプー・リンス・トリートメントは必要なしの呆則である。

このような筆みたいな羽根では空を飛ぶことは難しいこと。

しかし、鳥とは雨の中でも空を飛ぶもので、雨降って落下する鳥とは見たことがない。

これは羽根の油分が撥水性の役割をしているようで、羽根が筆にならずに済んでいるようだ。

拾った羽根とは油分や細菌が気持ち悪いので、私は洗剤を使いキレイに油分を洗い流すもので、よって、ペッシャンコで空を飛べない筆みたいな羽根となる。

そして、何度も鳥の羽根を洗い私は気付く。

水道水をジャージャーと流し羽根に直接水を当てると筆のようであった羽根が水圧を受けてブワッと広がるのである。

羽根とは圧が加わると広がるもので、この仕組みが鳥が風圧を受け止め空を飛ぶ仕組みのようである。

ということで、

私は自然の神秘を感じている。

そして、一昨日の我が家の手作りのチョコレートケーキは溶岩みたいな風貌に怖くなる。w

インターネットの美味しそうな写真のレシピがどこでどのように間違えれば溶岩化すのか?謎なのですが、出来立てのチョコレートケーキが溶岩風に固まることもある。

それも自然の真理、あれも自然の摂理で、自然が作り出すものの謎は深まるばかり。

一見ハンバーグのようにも見えますが溶岩風のチョコレートケーキなのである。

この写真の本当の恐ろしさとは白い紙の上に置いて撮ったもので何も加工も切り抜きもしていない素のままのチョコレートケーキで、勿論、デスクトップ用の高解像度あり!

いやはや、自然が自然と作り出すものとは神秘なのである。

*デスクトップ画面用の画像です。

当たり前か何かほぼ平行?

*デスクトップ画面用の画像です。

「ゴールドについて調べた」

溶岩石のようなチョコレートケーキの写真は前からは白い蛍光灯が当たり、上からは部屋をムーディーに灯す黄色い光が当たり金色に見える。

これは溶岩にへばりつくゴールドみたいだ。

昨日のニュースでは金の国内店頭販売価格が1g2万円と話題になり、100gもあれば200万円となる。

さっそく、私は過去の金価格の推移を調べるもので、金の価格とは山あり谷ありで変化もある。

大きな変動が見られたのは下記のようになる。

1979年 ソ連によるアフガニスタン侵攻で上昇しその後下落

1980年―2000年 20年に及ぶ金価格の下落

2012年―2013年 アベノミクスによる量的緩和で上昇

2022年2月 ロシア・ウクライナ戦争による上昇

2022年10月 イスラエル・ハマス掃討による上昇

2025年 現在上昇中

金を上昇させる要因は1)戦争と、2)量的緩和による金利の低下によるペーパーマネーの減価が主な原因のようで、金の下落の要因は世界的な平和と安定のようだ。

そのような観点に立つと戦争とアベノミクス的な経済政策も同等のカントリーリスクであると読める。

私が見ている金価格のグラフでは金の名目価格が実質価格を追い抜くグラフとなる。

金の価格には実質価格と名目価格があるようで、

実質とは物価変動を除いた金の価格。

名目は物価変動を考慮した金の価格。

ソ連アフガニスタン侵攻時は二つの数値は大きく乖離し実質が高く名目が低い状態で、アベノミクスの頃には再び平行並走して、現在は名目が実質を追い抜いた感じでもある。

これは金の価格は上昇しているが、その金で買える量が名目価格ほどにそれほど増えていない意味のようでもあり、これは金の上昇以上に物価のインフレは進んでいる可能性もあるものだ?

グラフを見るだけでも物価上昇が激しいと読めるものの、量的緩和による国の借金があまりにも凄すぎて「見ない・聞かない・言わない」と何も行動もしない国の凄さかもしれない。

国際的に見ると米国の国際秩序への関与の低下、FRBの利下げ方向で金価格はまだまだ上昇しそうな要素はあり、国内でも金の名目が実質を超えているとなれば、実質の金価格はまだまだ上昇して名目価格と均衡を保つところに落ち着くような予感もする。

さて、どうなのでしょうか?

ということで、

新幹線車内でも金の広告を見るように、溶岩石みたいなチョコレートケーキが金色に輝けば、我が家にも微妙に金色に輝く石があるものだ。

これは実家の庭で拾ってきた石で、私が子供の頃に遠足か何かで行った山の河原で拾ってきた石である。

先日、庭の草花を見ていると花壇に懐かしい石を見つけて拾ってきたもので、山からはキンキンと鉄器みたいな美しい音が鳴る石や木の実、空き地からはカナヘビといろんなものを拾ってきては庭に捨てている。

幼少期から木の実や石を拾う拾いクセがあるもので、拾っては捨てて今やベテランの域だ。

この石の記憶はよく覚えているもので、山の中の小さな川で石をひっくり返してサワガニを探している途中で白色のキレイな石を見つけて持ち帰る。

そして、白い石はキレイだけれども上にベーコンのような茶色汚れがあり、タワシなどでゴシゴシと洗浄しても取れないので庭に捨てた記憶。

それを母が拾いて花壇の境界として並べていたところ、私が再び見つけて持ち帰る。

そして、今見ると昔茶色く汚いなーと思っていた部分は銅色っぽく点々と輝くもので、これは黄金伝説なのかもしれない。

写真の石はヴァンプ将軍のフィギュアと一緒に並べて撮影しましたが、裏面にはガラスっぽいシルバー色で点々とキラキラと輝く。

石は石英石のようで、石英石は金鉱脈の一部となることもあるそうで、庭の直射日光や風雨に晒されても酸化しない輝きは金の予感。

私が登った山はどこかと思い出しても山の名前はわからないもので、これだけ金の価格も上昇すれば川から金を拾ってくるのも乙である。

石は重いけど、キラキラと輝く部分は小さな点すぎるので0.00的なグラムである。

*デスクトップ画面用の画像です。